2022年に30周年を迎えたベトナム沖石油・天然ガスE&P事業ヒストリー

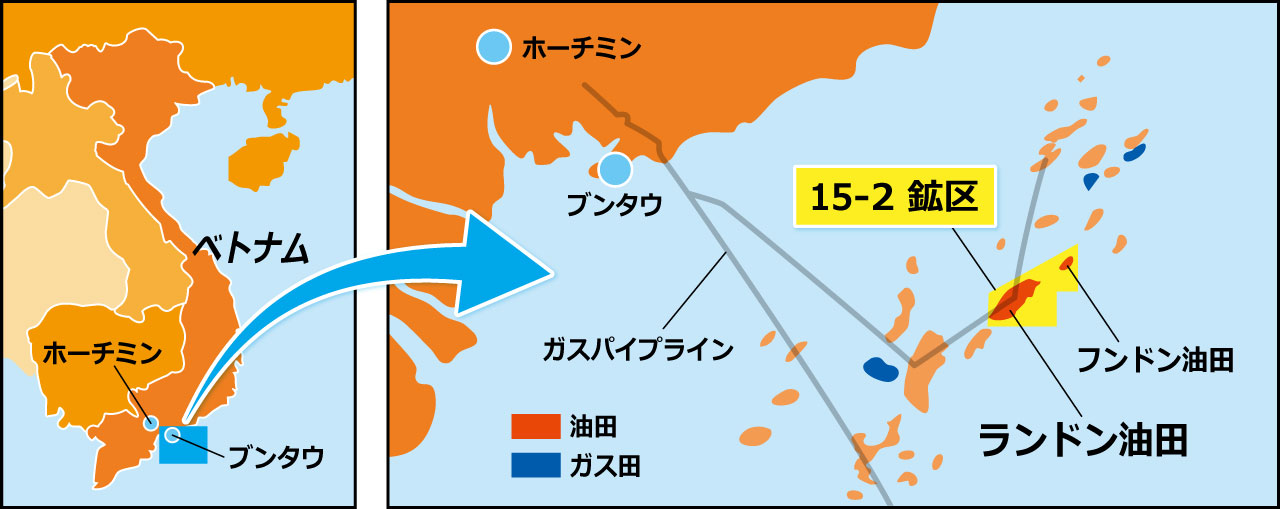

2022年に30周年を迎えたベトナム沖15-2鉱区の歴史からENEOS Xploraの「E&P事業」を深掘り E&P(Exploration & Production)とは、石油や天然ガスなどの探鉱・開発・生産を行う事業のこと。2022年に30周年を迎えたベトナム沖15-2鉱区のE&P事業は、ENEOS Xplora株式会社がオペレーターとして探鉱・開発・生産までを行う基幹プロジェクトの一つとなっています。 地域や社会との共生を重視し、原油随伴ガスの回収・有効利用という世界に先駆けたCO2削減の取り組みを行うなど、ベトナムの国民生活にも貢献してきました。今回はENEOSグループを支える基盤事業であるE&P事業について、ベトナム沖15-2鉱区の歴史を振り返りながら深掘りしていきます。

この記事の目次

プロジェクトは8か国30件以上!石油・天然ガス開発「E&P」とは?

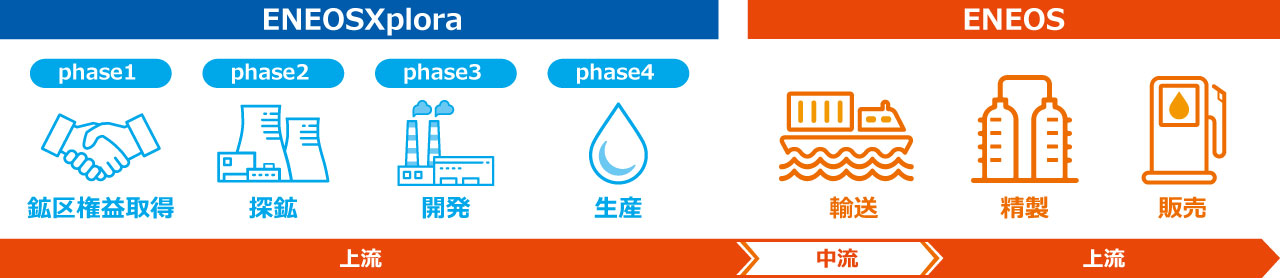

E&PとはExploration (探査) &Production (生産) の略で、 石油・天然ガスビジネスにおいては探鉱開発・生産のフェーズのことを指します。一般的に石油開発は①鉱区取得→②探鉱→③開発→④生産、という流れで行われます。広大な海や大地から地中に眠る原油や天然ガスを探し当てることは、決して簡単なことではありません。海原を越え野山を切り開き、試し掘りを繰り返しついに石油を掘り当てたとしても、それが商業ベースに乗らなければ「資源開発」とは言えないのです。しかし一度大型油田や大型ガス田を掘り当てることができれば、それは長期に渡り続いていく事業になります。

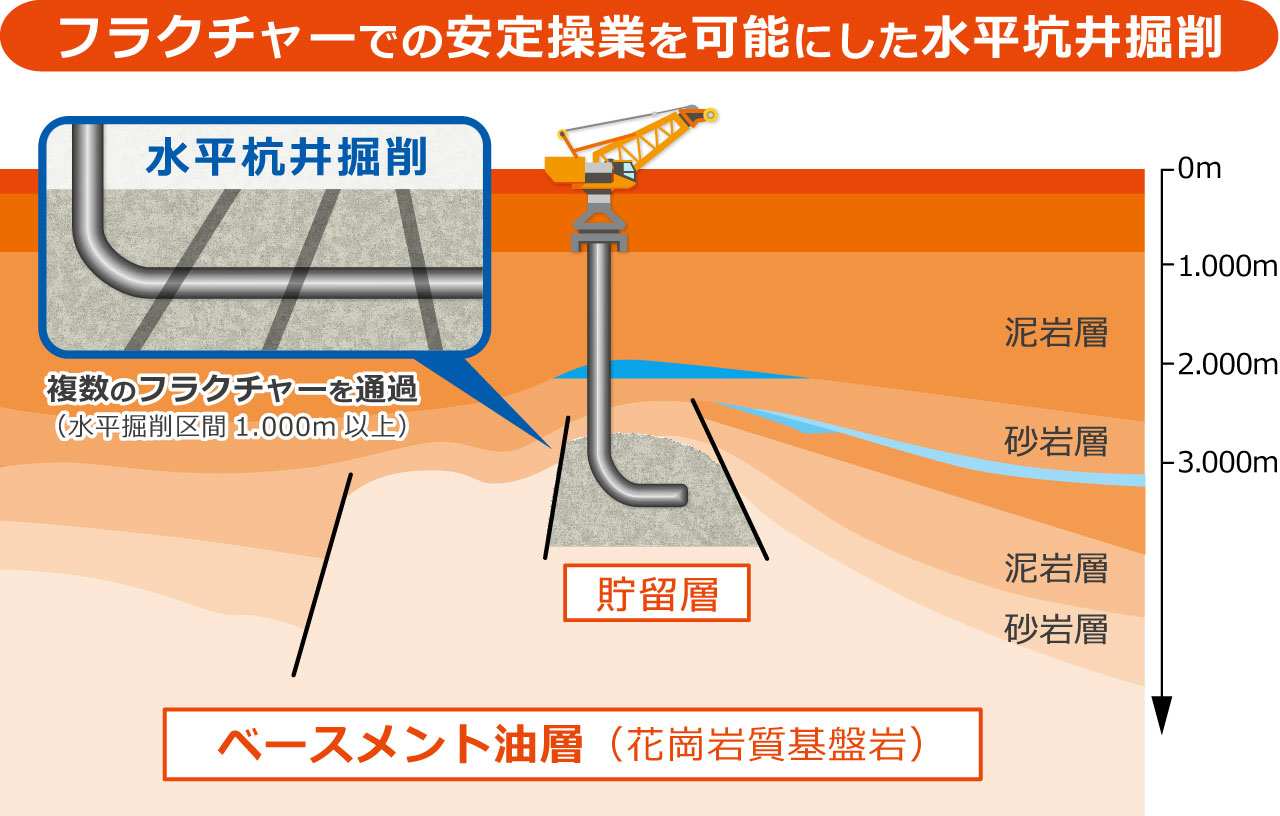

ベトナム沖15-2鉱区内にあるランドン油田とフンドン油田には、固い岩石に発達した割れ目にも原油が溜まっているという特徴があります。この特徴的な油田で安定操業を行っているENEOS Xploraの開発技術は、国際的に高い評価を受けています。

フェーズ1「鉱区権益の取得」

鉱区権益を保有する会社である日本ベトナム石油(JVPC)を設立

E&P事業を実現するためには、まず産油国産ガス国が設定する「鉱区」の権益を取得しなければなりません。鉱区権益を取得するには、以下2つの方法があります。

①産油国産ガス国政府が実施する新規鉱区公開の際に入札、あるいは交渉によって取得する

②既にほかの石油開発会社が保有する鉱区権益を取得する

ENEOS Xplora(旧:三菱石油)は1992年5月に15-2鉱区でのペトロベトナム (ベトナムの国営石油会社)との交渉権を獲得し、同年10月に生産分与契約(PSC※1)締結により15-2鉱区の権益取得に至りました。同時に鉱区権益を保有する会社である日本ベトナム石油株式会社を設立し、ホーチミンに最初の事務所を立ち上げました。

※1 PSCとは「Production Sharing Contract」の略で、生産分与契約の意味。事業者負担で産油国・産ガス国政府や国営石油会社から探鉱開発を請負い、負担額と報酬を生産物で受け取るという契約のこと

フェーズ2 「探鉱」

世界的にも稀な難しい挑戦で技術力を発揮

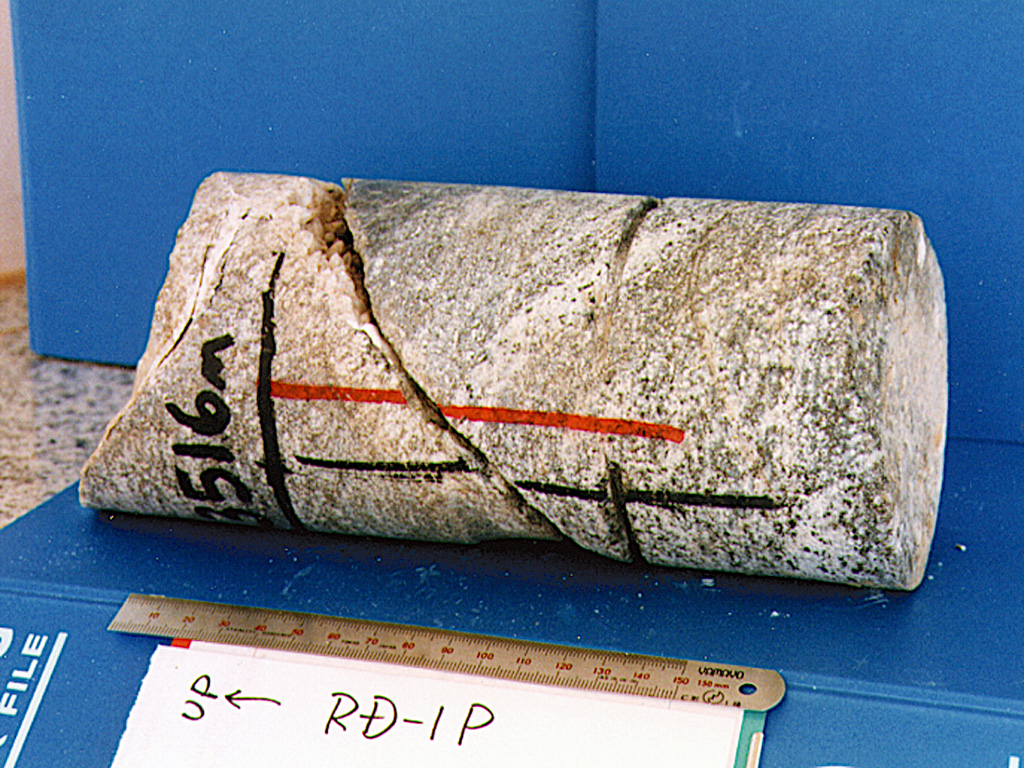

『探鉱』とは地中深くに眠る石油・天然ガスを探すフェーズで、高度な技術が必要とされる活動です。多様なデータを総合的に解析した後に、有望と目される地点で試掘を行っていきます。15-2鉱区では1994年4月に最初の試掘を開始。掘削は目視できない地下深くを掘り進めていくため、石油・ガスの賦存量(※2)評価にも高い技術力が求められます。特に鉱区内にあるランドン油田は、原油が花崗岩質基盤岩に発達した岩石のフラクチャー(割れ目) にたまっている世界的にも例の少ない油田で、掘削位置の選定や賦存量の推定作業は大きな挑戦となりました。

ENEOS Xploraは高い探査技術を背景に、この稀な岩石の割れ目をターゲットとした基盤岩フラクチャー探鉱にチャレンジ。その結果1994年6月には、試掘井第1号「RD-1X」で日量1万バレルを超える出油を確認できたのです。このニュースは当時NHKのトップニュースでも取り上げられました。ただしその大きな発見もE&P開発のほんの始まり。次のフェーズである「開発」への道を模索していくことになりました。

※2 賦存量(ふぞんりょう):データを元に理論的に導き出した資源の総量。生産に至る制約などを考慮していないので、 実際の利用可能量は賦存量よりも少なくなります

フェーズ3「開発」

石油発見はE&P開発のほんの入口!?

E&P事業は「石油が出たら大成功」というわけではありません。商業生産に見合うと判断された場合に限り、次の開発段階に進むことができます。多くのケースで試掘結果の評価や意思決定に時間がかかるものの、ランドン油田は試掘1号井の成功後に開発準備作業を速やかに開始できたことで、スピーディーに「開発」段階に移行できました。

探鉱結果から油田の広がりを把握し、開発段階では生産・貯蔵・出荷施設などの設計や建設、パイプライン敷設、生産井の掘削などを行います。最初に出油が確認できたRD-1Xの開発は段階的に進めることにしました。まずは油田の北側エリアを第1期開発として取りかかりました。賦存量の推定が難しい油層に対して、掘削結果のフィードバックを元に開発方法を調整していく手法は今でいう“アジャイル開発”に近いかもしれません。1996年に開発井第1号を掘削した後、追加で開発井の掘削を行っていきました。中には生産性が低い結果に落胆する場面もありましたが、様々なトライアンドエラーを経て1998年8月30日午後7時20分に、次のフェーズである「生産」を開始しました。

フェーズ4「生産」

生産トラブルを乗り越えて世界初の取組みにも成功

順調に見えたランドン油田の生産ですが、開始後には生産トラブルや油価の急降下にも見舞われます。しかし「三菱石油と日本石油の合併」「事業パートナーへの一部権益譲渡」などを経て、第2期となる南側の開発へと進んでいきました。一般的に油田・ガス田は、生産開始と同時に埋蔵量が減少していくため、ベトナムでも 2000年代後半から生産継続のための様々な試作が行われました。

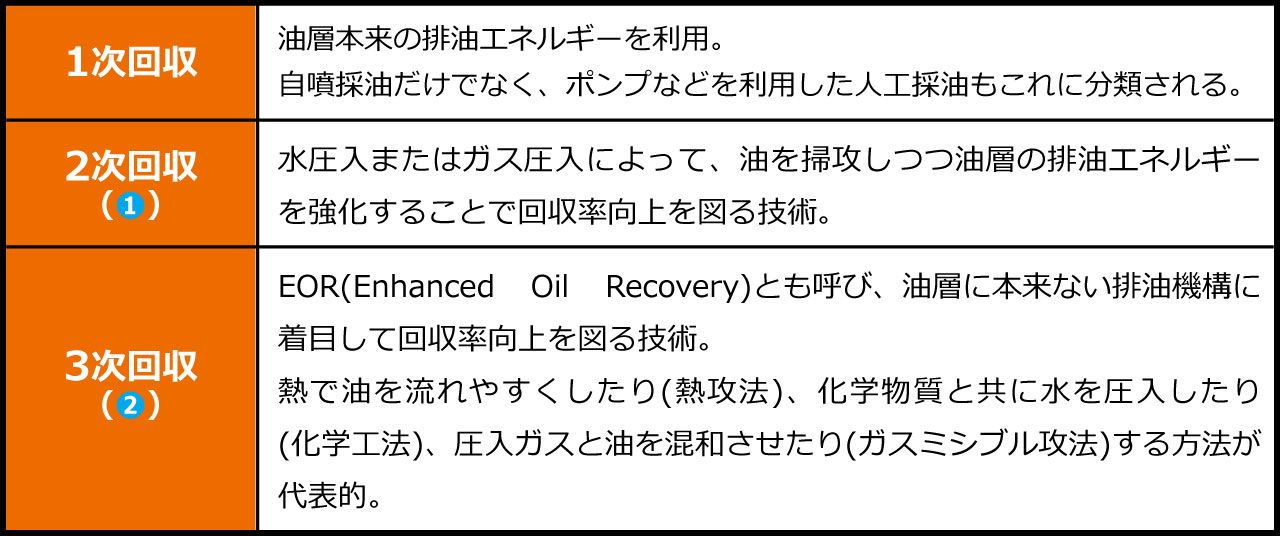

まずは残存油を狙った追加生産井の掘削を実施。2006年には2次回収法 (下表❶参照) として水攻法を、2014年からは3次回収法 (下表❷参照) としてHCG-EOR技術(※3)を導入しています。これらの経験で磨かれたEORの技術は、他のプロジェクトにも活かされています。

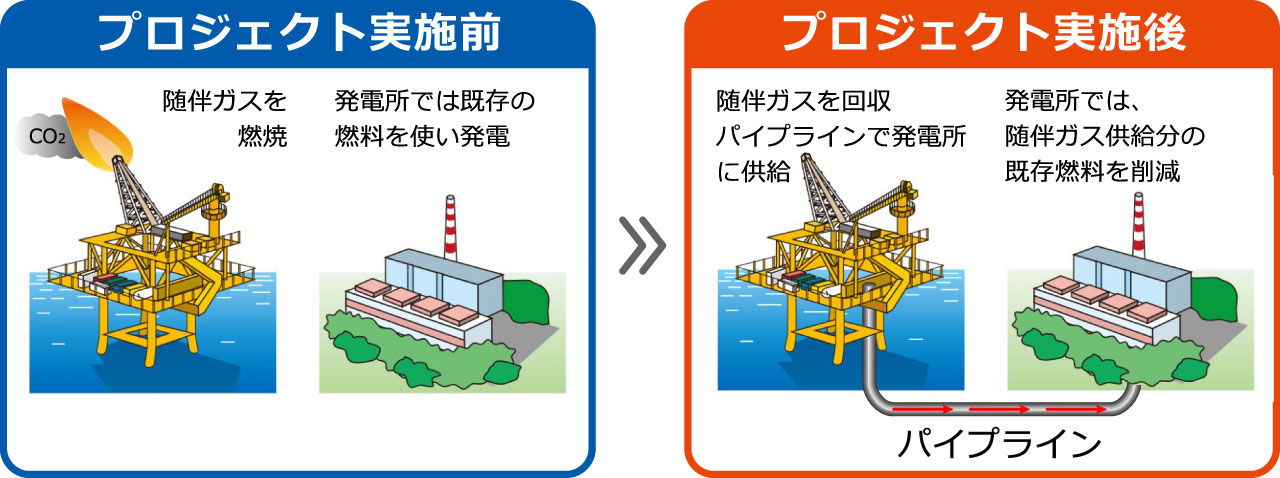

また、石油・ガス業界では世界初の原油随伴ガスの回収有効利用による、CDM(Clean Development Mechanism、クリーン開発メカニズム)という世界に先駆けたCO₂削減の取り組みを行い、ベトナム政府からも高く評価されています。CDMは、途上国への支援により温室効果ガスを削減した場合、結果得られた温室効果ガスの吸収分や削減分の一定量を、先進国が自国の削減量に充当できる仕組みです。

E&Pの現場では随伴ガス回収・有効利用プロジェクトとして、従来海上で燃焼させていた随伴ガス (原油生産の際に発生するガス)を発電用燃料として回収し、パイプラインで発電所などに供給しています。ランドン油田は、早期にこのプロジェクトの実証に着手し、2006年に油田では世界初となるCDMの承認を受けました。

※3 HCG-EOR技術:炭化水素ガス(hydrocarbon gas)の圧入によって原油の増進回収(Enhanced Oil Recovery)を行う技術のこと

2022年に30周年を迎えたベトナム沖15-2鉱区とこれから

2022年12月に生産分与契約締結から30周年を記念して、ベトナム・ブンタウ市内のホテルにて記念式典が行われました。イベントにはJX石油開発(現:ENEOS Xplora)の中原社長(当時)や、日本ベトナム石油株式会社の現地スタッフをはじめとする当社関係者のほか、ベトナム政府要人や事業パートナーの方など総勢300人以上が参加。イベントは現地スタッフが中心となって開催。来賓のスピーチや現地スタッフのパフォーマンス、30周年を記念した映像の上映などもあり大盛況でした。

ベトナム沖15-2鉱区内のフンドン油田でも2008年から「生産」を開始。これまでの累計原油生産量は2億5,000万バレルに達しています。世界のE&P事業の中でも、30年以上の操業はかなり長い期間といえます。ベトナムはENEOS Xploraにとって最重要拠点の一つ、今後も現地と協力しながらE&P事業を継続していきます。

ベトナム沖15-2鉱区 30年史

1992年10月|権益を取得、 日本ベトナム石油を設立

1994年04月|試掘第1号井にて、 ランドン油田を発見

1994年07月|ランドン油田の最終投資を決定、 開発作業を開始

1998年08月|生産を開始

2005年06月|累計原油生産量1億バレルを達成

2006年02月|「ランドン油田随伴ガス回収 有効利用プロジェクト」 がCDMとして登録

2008年07月|累計原油生産量1億5,000万バレルを達成

2008年09月|フンドン油田で生産を開始

2013年11月|HCG-EORプロジェクトを実施するため、ランドン油田にてライセンス5年延長が承認される

2014年07月|15-2鉱区の累計原油生産量2億バレルを達成

2014年10月|HCG-EORプロジェクトを開始

2019年10月|フンドン油田において、ライセンスの5年延長が承認される

2022年10月|「15-2鉱区」生産開始30周年

2024年09月|累計原油生産量2億5,000万バレルを達成

2025年04月|新PSCへ移行