ENEOSグループのENEOS Xplora株式会社は、石油・天然ガスの開発・生産事業を展開する一方、成長事業として環境対応型事業を推進しています。今回は、その活動の拠点となる「中条共創の森 オープンイノベーションラボ」(NOiL(ノイル): Nakajo Open-innovation Lab)を紹介します。

この記事の目次

NOiLって何? その誕生と役割

2020年、当時の中期経営計画にある環境対応強化への取り組みに基づいて組織された、「環境対応型事業検討タスクフォース」。そのタスクフォースの提案が結実したのがNOiLです。

NOiL誕生までのいきさつとNOiLに期待する役割を当時のリーダーに聞きました。

環境対応型事業検討 タスクフォースの創設と役割について教えてください

2020年5月の中期経営計画で、「低炭素・循環型社会への貢献」と「カーボンニュートラルの実現」が公表され、それを受けて「環境対応型事業検討タスクフォース」が結成されました。タスクフォース結成当時は、既存の化石燃料から持続可能なエネルギーシステムへの移行を意味する「エネルギートランジション」への対応がエネルギー業界の共通の経営課題として認識されていました。

そのような状況下、約半年間の活動期間の中で検討を進め、同年12月に最終報告を提出、それに基づいて2021年4月に「サステナブル事業推進部」が設立され、新たな環境対応型事業に取り組むことになります。

〈タスクフォースからの事業提案〉

①環境系のCCS(二酸化炭素回収・貯留技術)事業

②ブルー水素・アンモニア事業

③グリーンエネルギー事業(再生可能エネルギー利用による化石燃料の代替)

④中条イノベーションセンターの設立

④にある「中条イノベーションセンター」の設立が、現在の「中条共創の森オープンイノベーションラボ(NOiL)」につながっています。

イノベーションセンターの設置場所が中条だったのはなぜですか?

2026年に開設70周年を迎える中条事業所は、石油と天然ガスを生産している当社唯一の国内事業所です。

イノベーションセンター設立を提案するにあたって、強固な事業基盤があり、長年にわたって培ってきた地域との強いつながりという有形無形の資産を併せ持つ中条事業所だからこそ、思い描く実証拠点ができるという確信がありました。

さらに、中条事業所は、当社が全面的に操業を行っているため、設備の使用や実証実験がしやすいという点も評価されました。

そこには、イノベーションセンターが中条事業所の資産を利用して、新規の環境対応型事業を推進していくことで、中条事業所自体の発展にもつながっていくという考えがありました。

タスクフォースの提案が会社にもたらしたものは?

挑戦する文化の醸成と二軸経営の基となるコンセプトを提案しました。

タスクフォース内では、「どうすれば新しい事業を提案できるのか」を常に模索していました。その際、社内において「何でも自由に挑戦できる雰囲気」と、「経営層と気軽に話ができる」という当社の風通しのよさが大きな力となりました。エネルギーの安定供給や生産現場の安全・安定操業を最重要視する当社はやや保守的な社風でしたが、新しいことに挑戦することは、今ではあたり前の環境になりました。その企業風土改革の雰囲気づくりにも貢献できたのではないかと感じています。

また、対話型組織開発を得意とされ、著書『両利きの組織をつくる――大企業病を打破する「攻めと守りの経営」』で著名な加藤雅則氏の考えをタスクフォースで参考にしつつ、マネジメントを含めて意見交換をしました。エネルギー業界が未曾有の変化に対応しなければいけない中、社内外で議論を重ね、当社が推進中の二軸経営の基となるコンセプトを提案しました。

当社における二軸経営とは、「石油・天然ガス開発・生産事業」を軸としつつ、世界的な脱炭素化の流れの中、当社が培ってきた地下に関する技術や知見という強みを活かすことができるCCS(注1)やCCUS(注2)を中心とした「環境対応型事業」を成長事業(もう一つの軸)とするものです。

今後のNOiLに期待することは?

当時のタスクフォースの熱意を汲んでいただいて、その実現に向けてまい進していただけるとうれしいです。

いろいろなことに挑戦して、失敗もどんどんして、「新しいことを生み出す場」・「挑戦する場」として、大きく発展していってくれることを願っています。

「二軸経営」を象徴する中条事業所

NOiL開設がもたらした効果とは

NOiLが開設された中条事業所は、国内唯一の石油・天然ガスを生産する「石油・天然ガス開発事業」の拠点ですが、「環境対応型事業」のNOiL開設によって、当社の「二軸経営」を象徴する拠点にもなりました。その一軸である「石油・天然ガス開発・生産事業」を担う中条事業所 生産課の皆さんにNOiLがもたらした効果を聞きました。

現在の業務内容とNOiLの開設

川口: 中条事業所では、石油、天然ガス、そして天然ガスに付随して産出するかん水からヨードを抽出し生産しています。

特にヨードは、医薬品やレントゲンの造影剤に使われるほか、最近は「ペロブスカイト太陽電池」の主原料として注目されています。また、胎内市の都市ガスは、中条事業所で生産したものが供給されており、地域へのエネルギー安定供給を使命として、日々事業を行っています。

そこにNOiLが開設されたことで、環境対応とともに事業所も注目されるようになってきました。

渡辺: 中条事業所で40年以上勤務してきましたが、NOiL開設によって、NOiLに訪問されたお客さまに石油・天然ガスの生産現場にも来ていただけるようになり、改めて中条事業所全体を見ていただけているのは、長年中条の生産現場にいる者として、大変うれしく思います。

二軸経営を象徴する場として、NOiL設立で変わったことは?

川口: 中条事業所の設備を有効活用して、環境に寄与できないかと常に考えるようになりました。今では環境視点から物事を捉え、中条事業所の装置やシステムを使いこなす熟練の技や知見を持ち寄って解決を目指すよう、所内の意識も大きく変化しています。

二軸の両方を体感でき、様々な実証ができる「場」として、大きな効果が期待できると考えています。

今後のNOiLに期待することは?

川口: NOiLと力を合わせ、環境負荷を軽減させるとともに、外部との協業や実証実験を通して、さらなる負荷軽減を達成できればと思っています。

渡辺: 石油もガスもヨードも、地球から与えられた宝物ですので、その地球に恩返しがしたいとかねてから考えていました。

NOiLの機能を存分に活用しながら、いままで私たちが享受してきた恩恵を還元していくという取り組みを、この中条事業所から発信することで、NOiLと共にこの地域を発展させていきたいと思っています。

NOiL施設の紹介

NOiLは大学や行政、環境先進企業の方々が出会い、連携や実証実験の展開によって、新たな環境対応ビジネスを創出するコミュニケーションの場として活用いただけるよう、間取りや室内の配置、設備などにも配慮した設計を心掛けました。

「キチ」と「ミチ」をキーコンセプトに

NOiLのキーコンセプトは「キチ」と「ミチ」。「いままで培ってきた知識(既知)を活用し、未知のイノベーションを生む」という意味や、「コアとなる機能を持つ空間(基地)とそれらをつなぐ(道)オープンコミュニケーションの空間」という考えです。

環境とコミュニケーションを考慮した設計

NOiLは、周囲の環境に配慮し、森の中に溶け込むよう、「パビリオン棟」「ミーティング棟」「サービス棟」「ソロワーク棟」「マルチファンクション棟」「ワークショップ棟」の木造建築6棟で構成されています。

コミュニケーションの場として多用される「ミーティング棟」と「マルチファンクション棟」は、集中したりリラックスして会合ができたりする間取りやデスクが形状設計されているなど、思考を自由にそして柔軟にめぐらせられる環境が整っています。

再生可能エネルギーを活用

NOiLは、環境対応型事業を推進する部署・拠点として、ゼロエミッション拠点を目指しています。

再生可能エネルギーの太陽光発電や風力発電(発電量3kWの小型風力発電機を設置)のほか、地下100mほどで年間を通して温度が一定している地中熱も空調に活用し、それらを一つの画面で見える化し管理しています。また、24年には、ZEB認証(注3)を取得し、環境先進国であるドイツの省エネ認証「パッシブハウス」(注4)の取得も目指しています。

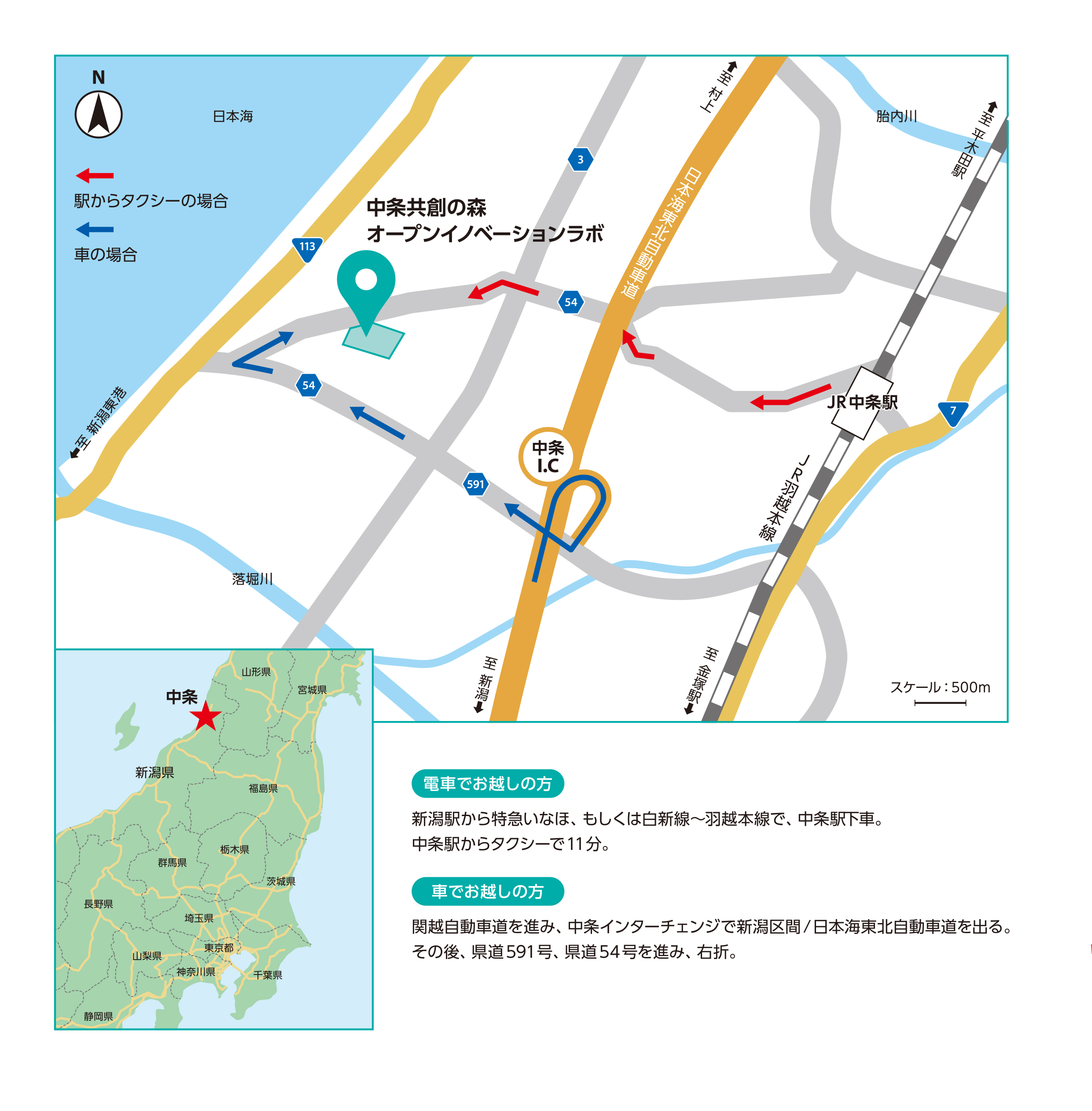

NOiLへのアクセス

新潟県胎内市村松浜1873

注1 Carbon dioxide Capture and Storage/CO₂を回収し地下に圧入・貯留する技術

注2 Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage/回収したCO₂を利活用する技術

注3 Net Zero Energy Buidingの略称で、快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した非住宅建物のこと

注4 断熱気密、日射取得・遮蔽などパッシブ技術を活用して、エネルギー消費を減らし、快適な空間を目指すドイツの民間省エネ基準。