2月に行われた「2024年度ENEOSエネルギー技術会議」の様子や、当日発表されたENEOSの基盤事業の競争力強化への取り組み、それを実現するための新技術の導入などの詳細を2回に分けてレポートします。後編では、製油所・製造所に展開されていく新技術「プロセス異常予兆検知(Mtell)」や「保全管理アプリ」についての発表や、発表後の講評についてご紹介します。

この記事の目次

「プロセス異常予兆検知(Mtell)展開」

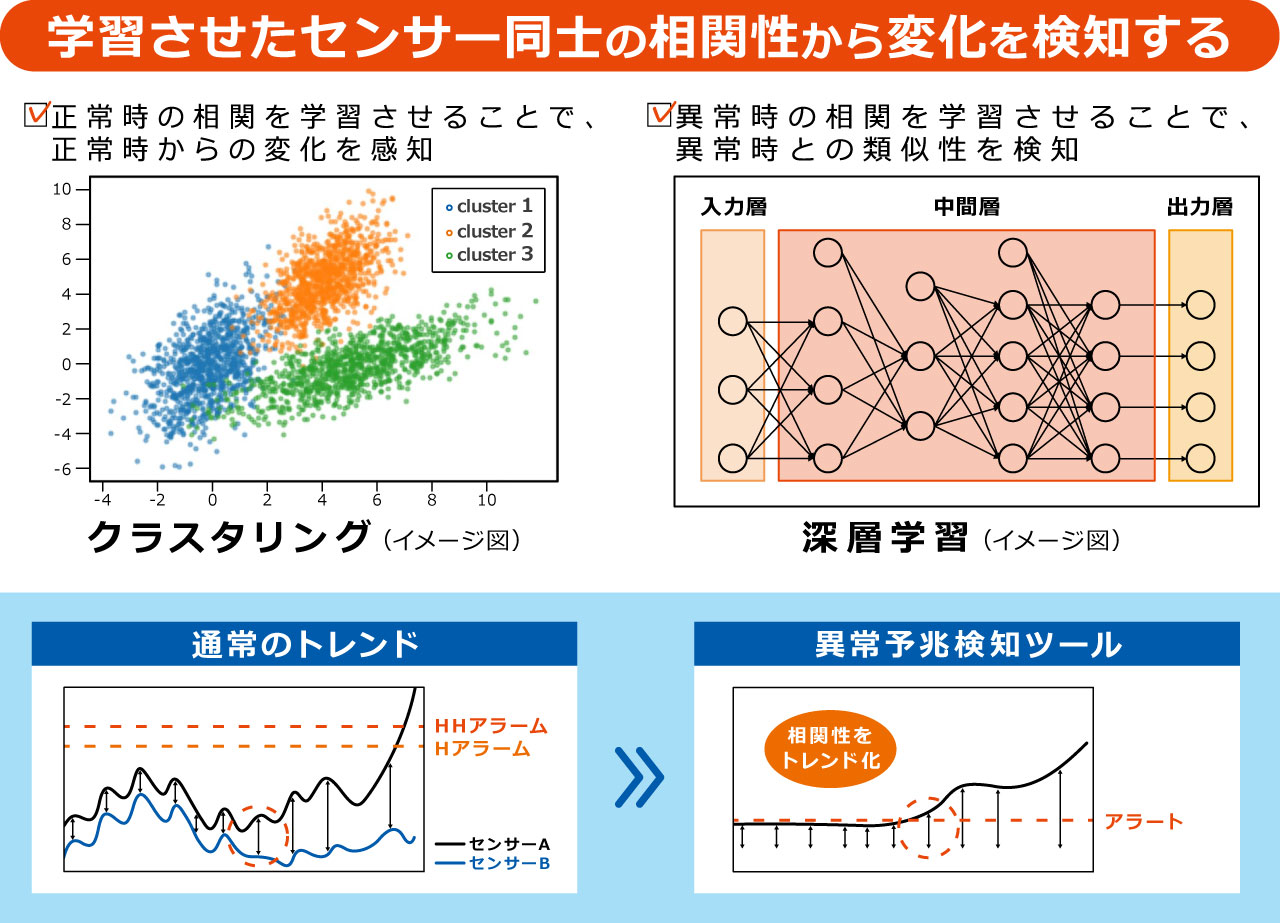

ENEOSではこれまで、製油所や製造所の石油精製装置、石油化学装置の計器データを監視することで、操業中の装置の異常不調を検知してきました。そうした中、新たにアメリカ・アスペンテック社の工業向け異常予兆検知AIシステム「Aspen Mtell🄬」を導入し、装置の運転の信頼性をより一層向上させる取り組みをスタートさせています。

このシステムでは、各種計器データの相関性から、操業中の軽微な異変を早期に検知することが可能です。また、機械学習を用いた高度な異常予兆検知ツールにより、未経験のトラブルを未然に防ぐこともできます。

「実際の運用の大きな流れとしては計器データを取集し、AIでそれを学習・解析し、異常予兆や故障予兆を検知するモデルを構築する。構築したモデルをシステムに実装するとリアルタイムで監視が行われ、異常や故障の予兆が検知された場合はアラートが発報される。現場ではそれをもとに回避操作や故障の復旧計画を立ててトラブルの未然防止を図る。このサイクルを回していく形になる」(技術計画部の加名生良介さん)

仙台製油所では2019年度から国内で初めてこのシステムの実証を行ってきました。その中で、ガソリン製造などに用いるFCC(流動接触分解装置)の回転機の異変を早期に発見し、装置全般の停止を回避できた事例など、異常予兆検知の効果を確認できました。この成果を踏まえて、今後は製油所・製造所の各拠点に展開していく計画です。

ENEOSではこのシステムを導入することで装置運転の信頼性を向上させ、製油所・製造所の稼働率を一段と高めていきたいと考えています。

「保全管理アプリの開発・導入による業務効率化、工事品質向上」

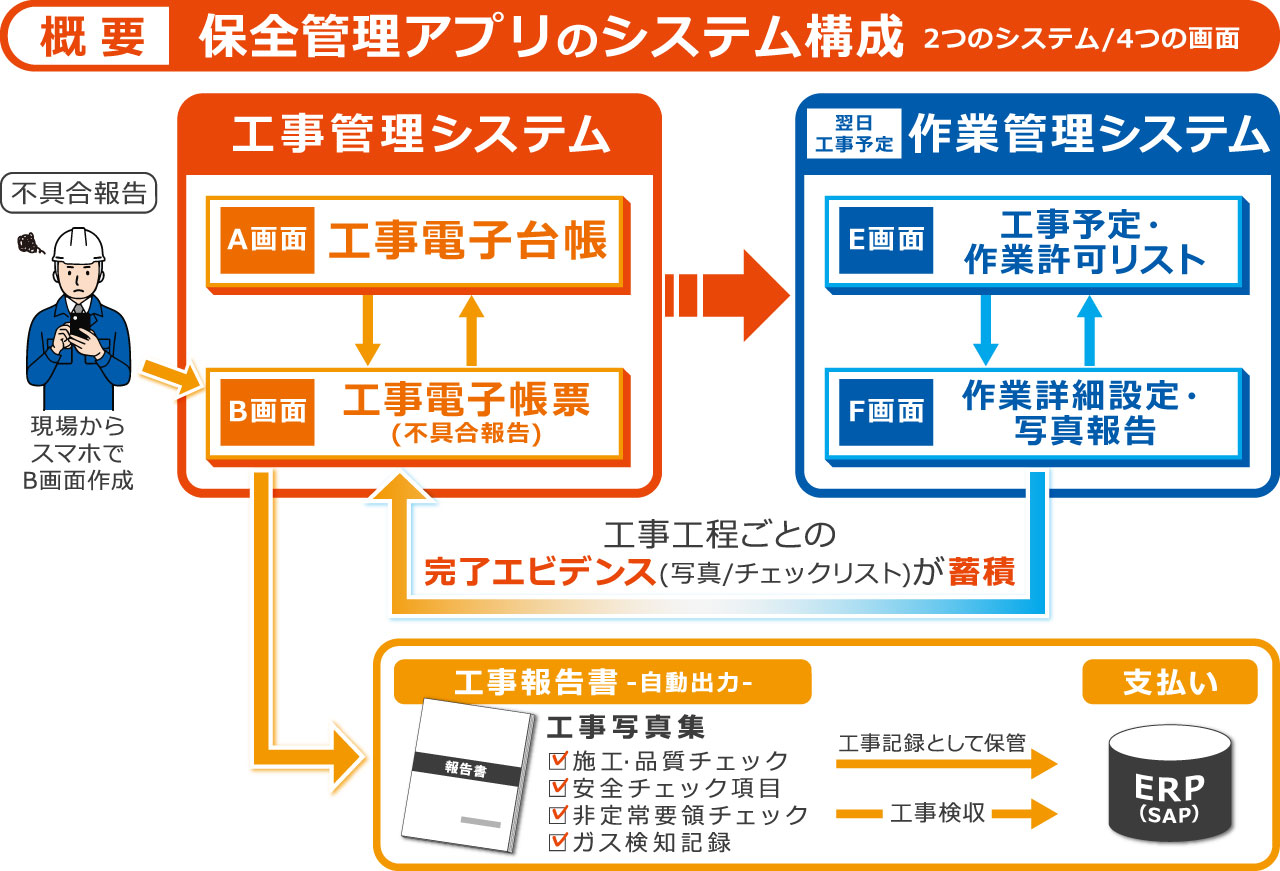

ENEOSの堺製油所設備保全グループは、クラウドシステムである保全管理アプリを開発し、配管システムに使われるバルブなどの不具合工事計画、工事予定、検収を一元化して扱うシステムを構築しています。

製油所では、装置の修理を行う場合、例えば運転部門でバルブの不具合を発見し、設備管理部門がその修理工事計画を立案します。次に修理をする際の法規申請の要否の確認とその申請を保安管理部門が行うためステップ毎に異なる部門での承認が必要です。一方工事の発注も足場担当、保温担当、塗装担当など職種が細分化されています。そのため仕様書や申請書などの多くの書類が職種間をリレーする形になっていました。

こうしたアナログな事務作業を廃して業務を効率化し、検討や設計に充てる時間を増やして安定操業に貢献しようと開発したのが、この保全管理アプリです。

アプリは「工事管理システム」と「翌日工事予定/作業許可システム」の2つのシステムで構成されています。後者のシステムで工事の工程ごとに完了エビデンス(写真・チェックリスト)をアップロードすると、その記録が前者のシステムの電子帳票に蓄積され、終わった時には自動的に工事報告書が作成される仕組みです。電子帳票に記載された内容は電子台帳に自動転記され、電子台帳で編集した内容も電子帳票に自動転記されます。こうしたデータが、関係者で同時編集・一元管理できるようになっています。アプリはスマートフォンに対応しているので、写真報告が容易に行えるのも特徴です。

開発を主導した浅野禎介さんは、「このアプリは『保全工事システムの幹を作る!』という設計思想で開発しており、今後もデジタルツイン基盤との連携など枝葉を多方向に伸ばしていきたい。ゴールはENEOS本社に保全業務の森を作ること(保全業務のセンター化)」と熱く語りました。

椎名副社長講評「水平展開による総合力向上に期待」

発表終了後には、椎名副社長による講評が行われました。椎名副社長は発表を振り返って「社内でデジタルによる技術改善が着実に進んでいるという大変ポジティブな印象を受けた。さまざまな分野でトップランナーが出始めたことにより、今後、水平展開をしていくことで会社の総合力の向上につながる」と総括し、「企業のデジタル力というのは製油所、現業所でのデジタル活用事例の多さや深さであり、それがやがて販売部門や経営に広がっていくものです。協力企業と課題を共有しながら、水平展開のポテンシャルを活かして着々とデジタル化を進めてもらいたい」と要請しました。

■まとめ

ENEOS株式会社には、現場で生じた課題や業務改革に向け、各部門の社員が自発的に取り組みを行う企業文化があります。そうした中で、年1回の「ENEOSエネルギー技術会議」は、特に製造・物流・販売部門の社員による取り組みの成果を現場から全社へと発信する貴重な機会となっています。困難を乗り越え取り組みを推進した体験談は他部門の社員に勇気や元気を与え、さらに発表を通じて共有された知見は水平展開されて社全体の業務品質の向上や新しいアイデアの創出につながっています。