分子シミュレーション討論会にて「産業奨励賞」を受賞!

ENEOSマテリアルの研究開発活動の一環として進めている分子シミュレーション技術が大きな成果を上げています。ENEOSホールディングスAIイノベーション部 幡宮慎太郎さん、ENEOSマテリアル研究開発本部 松本昭一さん、名古屋大学未来社会創造機構との産学連携共同チームによる「分子シミュレーションを用いたブタジエン配位重合での立体選択性の解析」が高く評価され、分子シミュレーション学会から2025年1月に産業奨励賞を受賞しました。分子シミュレーション技術とは、分子の動きや反応をコンピュータ上で再現する先進的な研究分野であり、この革新的な技術は、ENEOSマテリアルのゴム製品開発を加速させる重要な要素となっています。今回は松本さんと幡宮さんに研究内容と最新の開発状況についてお話を伺いました。

この記事の目次

日常生活を支える様々なゴム製品

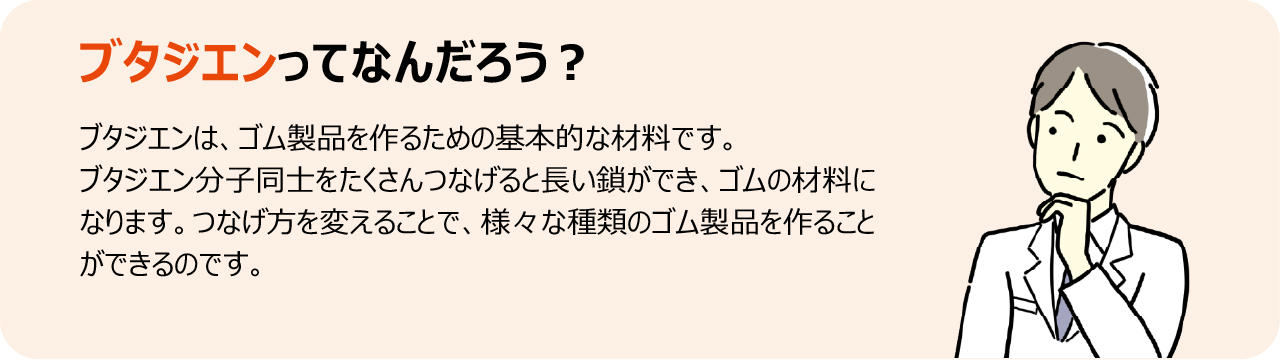

ENEOSマテリアルでは、日常生活を支える様々なゴム製品を開発・製造しています。自動車タイヤ用の耐摩耗性ゴム、医療機器向けの安全性の高いゴム、電池部材に使用される機能性ゴム、そしてスポーツ用品や産業機器用の特殊ゴムなど、私たちの身の回りのあらゆる場面で使われているゴム製品の多くに、同社の技術が活かされています。

こうした幅広いゴム製品の開発において、原料となるブタジエンの分子構造をいかに制御するかが製品性能の鍵を握っています。そこで松本さんや幡宮さんたちが取り組んだのが、最新のシミュレーション技術を駆使した分子レベルでの材料設計だったのです。

ゴム製品開発における分子設計の重要性

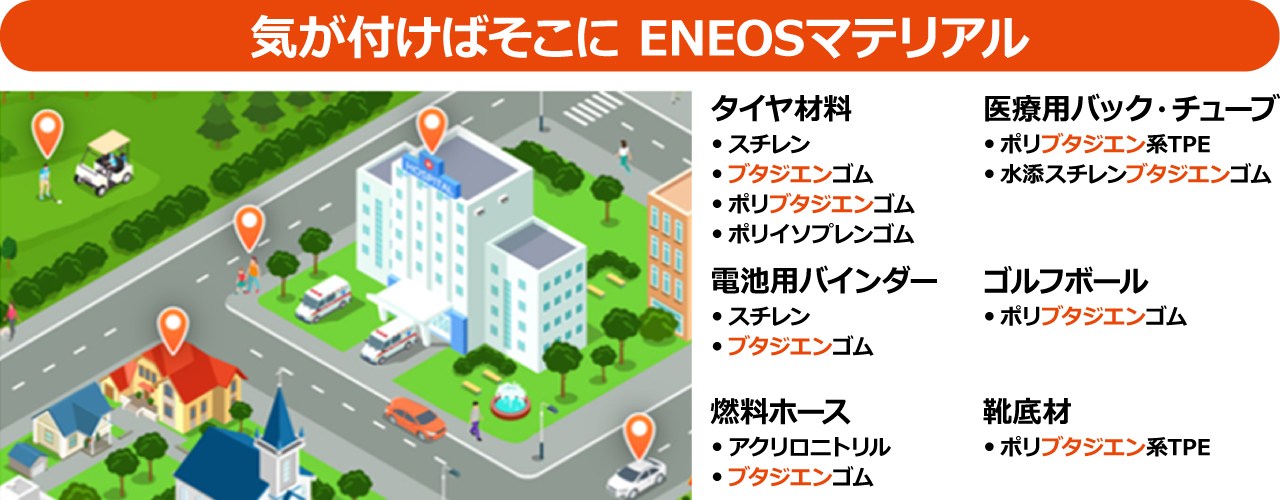

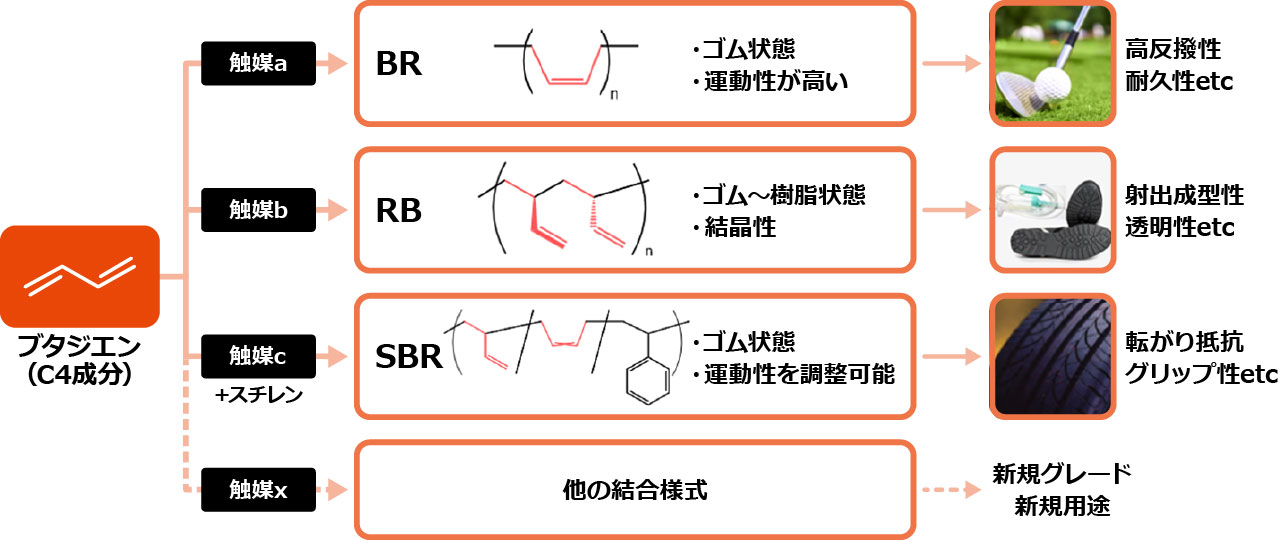

ゴム製品の性能を決定づける重要な要素が、ゴム分子の結合様式です。分子が互いにどのように結合し配列するかによって、ゴムの硬さ、強度、弾性、耐熱性といった特性が大きく変化します。例えば、分子構造が規則的に並ぶと結晶性をもち、硬いゴムになる場合があります。

このような分子構造を意図的に制御するために用いられるのが「触媒」です。触媒は化学反応を促進する物質で、自身は変化せずに分子同士の結合方法を導く「仲介者」のような役割を果たします。料理で例えるなら、同じ食材でも調理法や調味料によって全く異なる味わいになるように、同じゴム原料でも触媒の種類や配合によって、まったく性質の異なるゴム材料が生まれるのです。

ENEOSマテリアルは、この触媒技術の可能性をさらに追求することで、これまでにない優れたゴム素材の開発を目指しています。

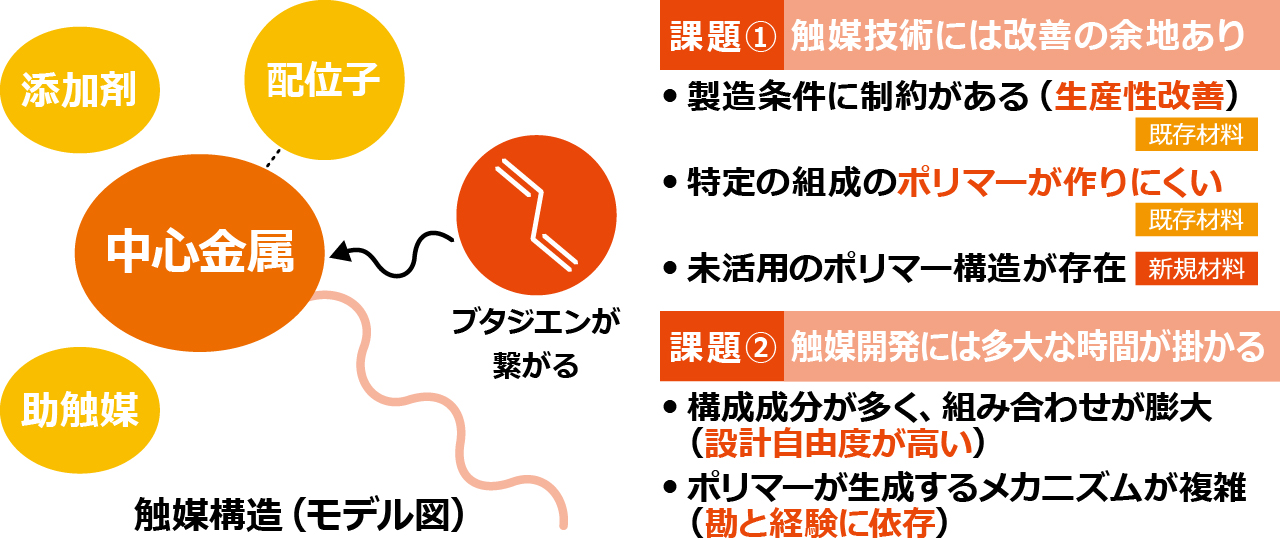

研究開発における触媒設計の課題

触媒は複数の成分から構成されており、それぞれが重要な機能を担っています。例えば、反応の中心となる金属化合物(チタンやニッケルなど)、分子の配列を制御する有機配位子、反応効率を助触媒、触媒の安定性を向上させる添加剤などの成分があります。触媒開発の課題は、この成分の最適な組み合わせを見つけることなのです。

従来の研究開発プロセスでは、これらの成分の最適な組み合わせを見つけるために、数多くの実験を繰り返す必要がありました。松本さんは開発現場での苦労をこう語ります。

松本さん 従来の触媒開発は実験者の経験と直感に頼る部分が大きく、一つの新材料を生み出すまでに5年以上もかかることも珍しくありませんでした。もちろん、成功したときの技術的インパクトは非常に大きいのですが、そこに至るまでの道のりが長すぎるため、どこまで人的・時間的リソースを投入すべきか、判断が常に難しい状況でした。

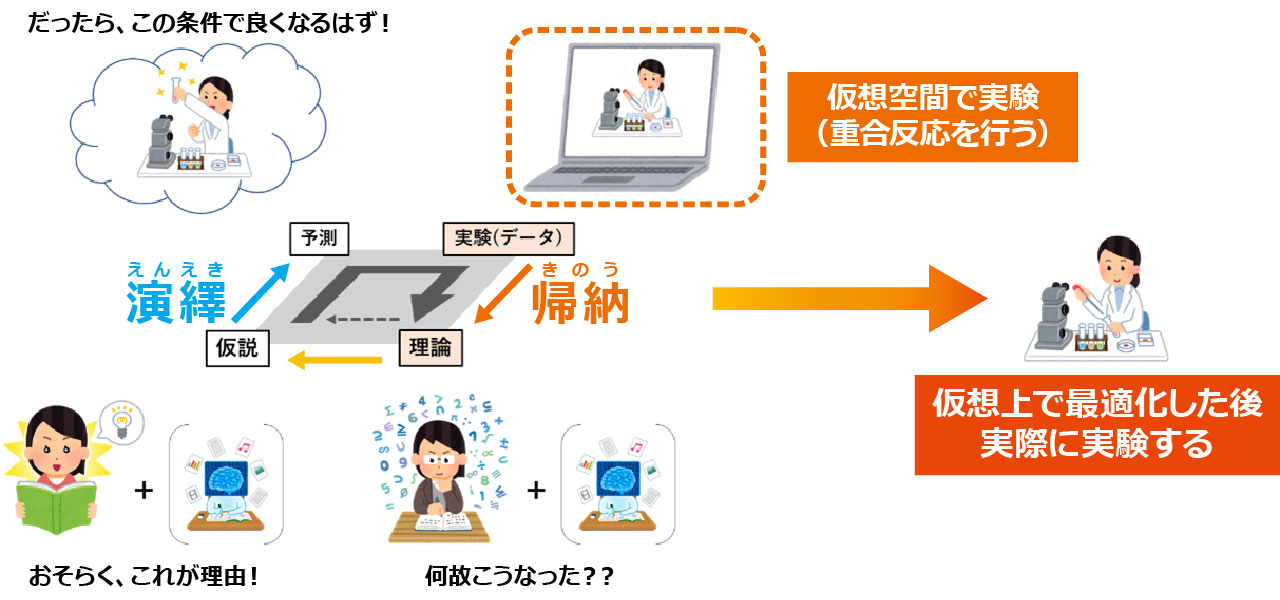

研究開発は「理論→仮説→予測→実験」というサイクルを繰り返しますが、特に実験工程には多大な時間を要します。

そこで注目されたのがコンピュータ上の仮想空間での実験です。これは分子の構造や動きを物理法則に基づいて精密に再現する環境で、実際の反応器で起こる分子レベルの現象をコンピュータで計算し、何日もかかるプロセスを数時間〜数日で予測できます。

さらにAI技術を組み合わせることで、膨大なシミュレーションデータから人間が気づきにくいパターンや傾向を見出し、最適な触媒組成の予測が可能で、研究開発の効率と精度を飛躍的に向上させることも見込まれていました。

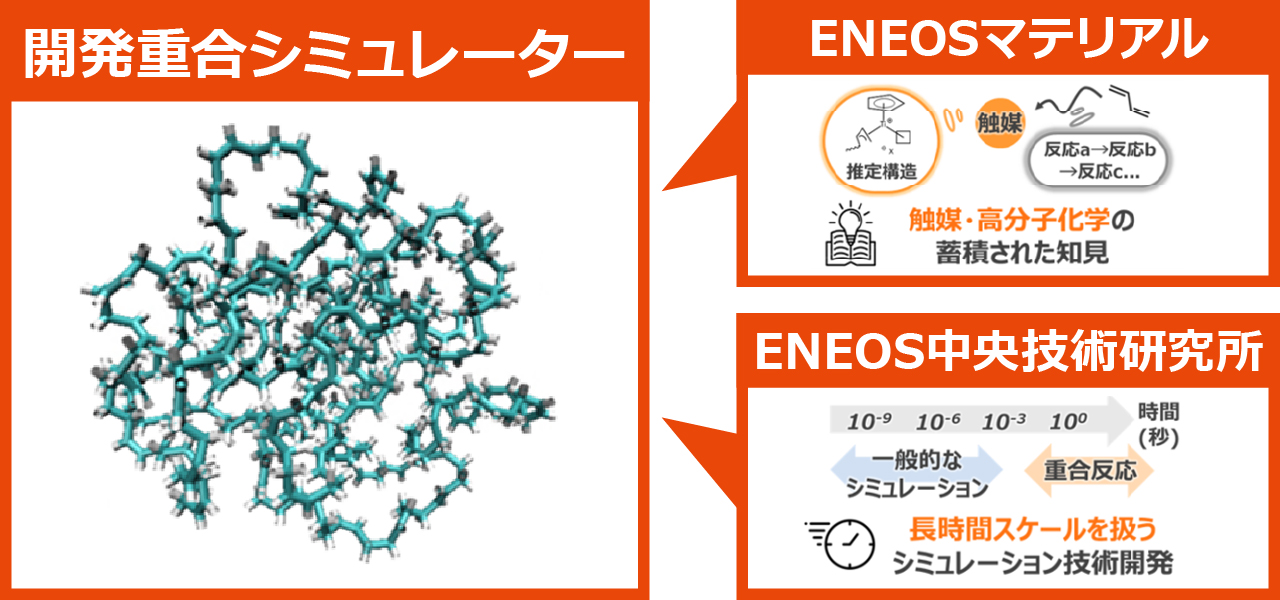

産学連携によるシミュレーション技術の開発

ENEOSマテリアルの長年培ったゴム合成のノウハウと、ENEOS中央技術研究所の得意とする分子シミュレーション技術を組み合わせ、新しい研究開発のアプローチを実現させることを目指し、2023年にプロジェクトが始まりました。そこに独自の分子シミュレーション技術を有する名古屋大学未来社会創造機構も加わり、三者の知見と技術を融合させることで研究は進展しました。

開発中の分子シミュレーターは、触媒とブタジエンの相互作用を分子レベルで再現し、どのような条件でどのようなポリブタジエン構造ができるかを予測するツールです。これにより、実際に実験を行う前に、コンピュータ上で触媒の最適な組み合わせを検討することができ、研究開発の時間とコストを大幅に削減できます。実験では見えない分子同士の反応過程も可視化できるため、新しい発見にもつながっています。

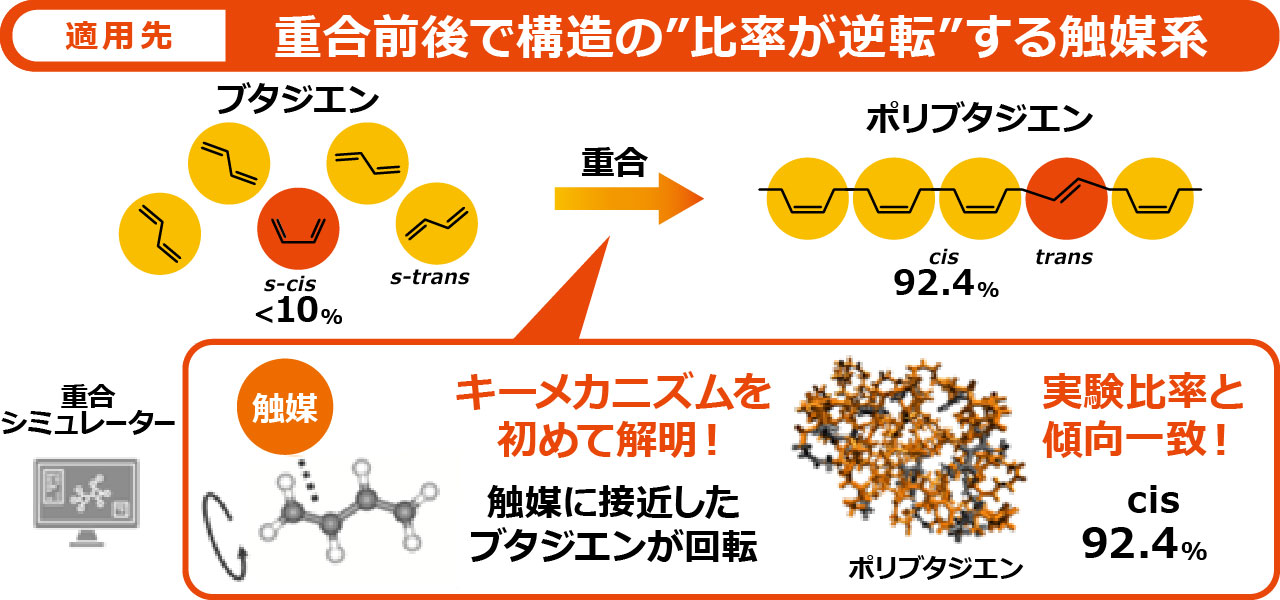

幾度もの調整と検証を経て、2024年ついに実験室での実験結果をコンピュータ上で高精度に再現できるシミュレーターの開発に成功しました。そして予想外の成果として、シミュレーションデータの詳細分析から、これまで解明されていなかった重合反応の新しいメカニズム—ゴム分子が特定の方向に繋がる重要な要因—を発見することができました。これについて、幡宮さんは以下のように語ります。

幡宮さん 重合反応の計算化学的アプローチは非常に困難とされていました。どのような計算手法を採用し、新たな機能として何を開発すれば実際の事業に貢献できるのか、手探り状態が続きました。取組開始当初は実際の重合現象を正確に再現できずに悩んでいましたが、松本さんの実験面からのアドバイスを基に機能拡張に取り組み、ようやく実用的なプロトタイプの開発にこぎ着けることができました。

次世代ゴム材料開発への展望

今回の研究では、ENEOSマテリアルが製造・販売するというハイシスBRという合成ゴム素材を題材として選びました。ハイシスBRは、ブタジエンから合成されるゴムで、分子が一定方向に規則正しく並んだ「シス型構造」を持つことが特徴です。この分子配列により、優れた弾性と耐摩耗性を兼ね備え、自動車タイヤの主要原料として広く使用されている重要な工業材料です。

これまでは開発した分子シミュレーション技術の基礎的な検証や精度向上に注力してきましたが、2025年度からは、開発したシミュレーション技術を実際の製品開発へと応用展開していく計画です。具体的なターゲットとして、燃費性能を向上させるタイヤ用ゴム材料、長寿命化を実現する産業用ゴム部品、環境負荷を低減する次世代ゴム素材の開発などを視野に入れています。シミュレーション技術の活用により、従来は見えなかった分子レベルの挙動を詳細に理解し、目的に応じた特性を持つゴム材料を効率的かつ精密に設計できるようになると期待されています。

今後もENEOSグループは、幅広い協業を行い、人々の暮らしに役立つ様々な素材開発技術を作り上げてまいります。