ENEOSグループが切り拓く未来:AI活用により業務変革や新しい価値の創造に挑む

エネルギー業界のリーディングカンパニー・ENEOSは、2024年5月に川崎製油所で世界初の原油処理装置の自動運転を稼働させるなどAI活用においても業界を牽引する存在だ。ENEOSでは業務変革と価値創造を実現する「AIを活用した明日のあたり前」を目指し、①データ活用、②デジタル技術力、③デジタル・IT人材、④セキュリティという「4つの原動力」を強化している。本連載(全3回)ではENEOSのデジタル戦略の司令塔・IT戦略部の田中司部長に、AI活用の現在地と「明日のあたり前」について聞いた。

第1回:「攻め」と「守り」のIT戦略

社内でAI活用の旗振りをしながら

適切な技術を適切な時期に適切な価格で調達し

適切な部署に提供していく

――ENEOSはAIの活用を推進しており、川崎製油所の自動運転に続いて2026年度までに国内全9カ所の製油所でAIを使った保全システムの導入を目指すなど、AIの実装が進んでいます。

※AIの実装に関するプレスリリースはこちら

田中 巨大な石油精製装置をAIが自動で動かせるようになったことは、社内でIT部門に長く携わってきた私としても、技術の進化を実感する大変感慨深い出来事でした。当社は扱う製品の量や種類が多いので、AIによる業務変革が進めば、それが社会にもたらすポジティブインパクトは非常に大きなものになるのでワクワクしています。

――ですよね! そうした中で、IT戦略部はどんな役割を担っているのでしょうか?

田中 ENEOSのデジタル活用の下支えをするというか、デジタル環境を整えることが当部の主要ミッションです。ENEOSが「AIを活用した明日のあたり前」を目指していく中で、社内のAI化の旗振りというのも重要な役割になっています。ただ、予算が青天井にあるわけではありませんから、ほしい技術を全て導入するわけにはいきません。適切な技術を、適切なタイミングで、適切な価格で調達して適切な部署に提供していくのもIT戦略部の腕の見せどころだと考えています。

――AI活用については、国内外のいろいろな企業と技術提携をなさっていますが、そうした技術を探し出すのは、IT戦略部と各事業部とどちらがなさることが多いのですか?

田中 領域によって異なりますね。セキュリティやネットワークといったITに準じる分野はIT戦略部です。一方、事業部関連の技術については個々の事業部から「こういう技術が使いたい」という要望を受けてIT戦略部がそれに沿ったものを探したり、事業部自身が見つけてきて一緒に検討したり、とケースバイケースです。

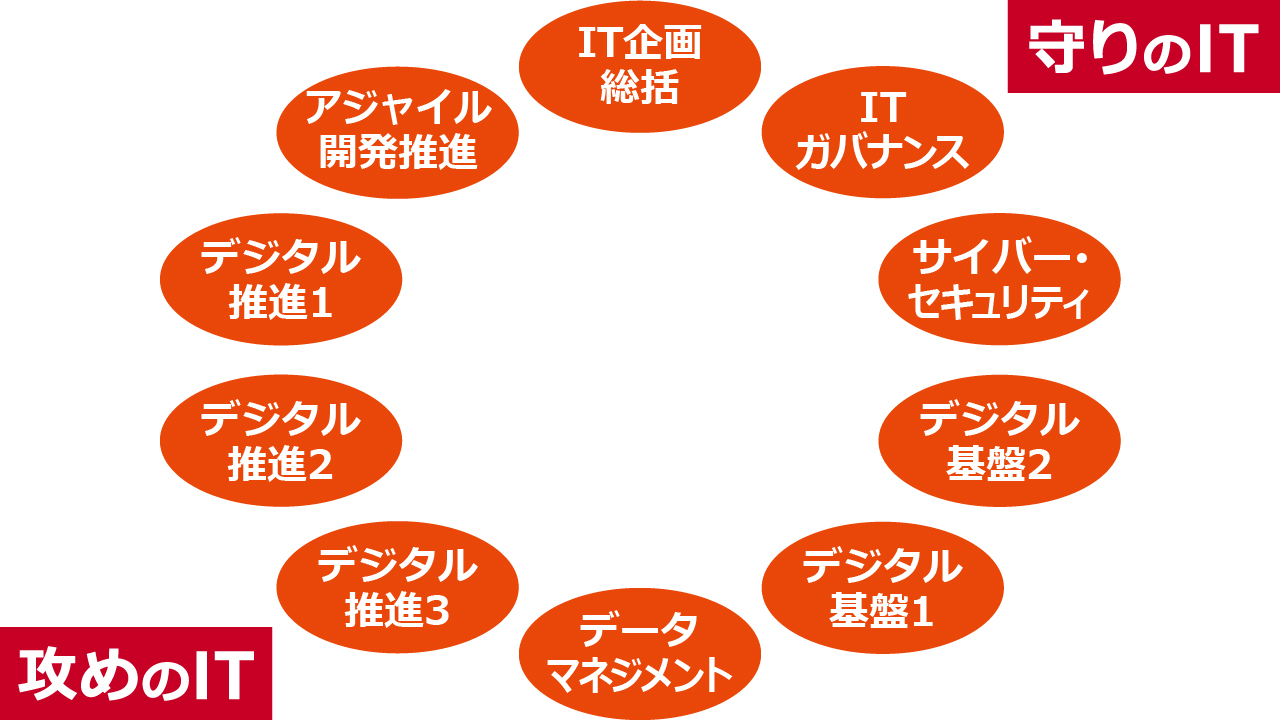

――IT戦略部には、デジタル推進グループ、データマネジメントグループ、サイバーセキュリティグループなど、いろいろなグループがあります。IT戦略部の体制と具体的な業務内容について教えてください。

田中 IT戦略部はENEOSの中で一番大きな部で、現在、150名ほどが在籍しています。ちょっとした事業所規模ですね。業務としては、デジタルの推進と会社のシステムを守るという、大きく2つの役割を担っています。言うならば、「攻めのIT」と「守りのIT」でしょうか。前者は事業部からの相談を受けて一緒に事業化や収益化を進めていく、後者はセキュリティという形でサイバー攻撃から会社のシステムを守り、全体最適に配慮して投資資金を振り分けるものです。

――組織のトップであるIT戦略部長の役割については、どのようにお考えですか?

田中 先ほどお話ししたように「攻め」と「守り」の両面があるので、私がそこのバランスを取っていく必要があります。また、システムにはトラブルが起こることもありますから、トラブル対応においても人的資源の最適化を図っていかないとなりません。全体としては、サッカーの監督のようなイメージではないかと思っています。判断を下すに当たっては、経営サイドからの情報なども踏まえながら、適切なタイミングを逃さないようにしています。そこが一番のポイントですね。

――「バランスを取っていく」というのは、具体的にはどのような形で?

田中 例えば、A部とB部が導入したいと言ってきたシステムがほとんど同じようなものなのに別の会社のものだった場合は横展開したり、C部で問題を解決したソリューションをD部にも展開したり、といった形です。特に製油所については同じような業務を行いながらシステムはそれぞれ異なることが多いので、そこの共通化というところには苦心しています。

――日進月歩のデジタルの世界では常に新しい技術もアップデートしていく必要があるように思います。毎日が真剣勝負ですね。

田中 社内の情報だけでなく、社外の技術的な情報の収集もありますからね。部員が積極的に奔走していろいろ集めてくれていますが、濃淡があまりないよう情報の均一化を図っていくのはなかなか大変です。ENEOSだけで全部の情報を仕入れるのは難しい面もあり、パートナー企業などと連携して世の中にキャッチアップしていきたいと思います。

――田中部長ご自身はENEOSでずっとIT畑を歩んでこられたと伺いました。

田中 そうですね。一時期、中央技術研究所で先端技術の研究に取り組んでいたこともありますが、長く携わってきたのはコミュニケーション系の整備で、ネットワーク、さらにグループウェアといったところが主要なキャリアになります。統合が多い会社なので、統合の度にシステム対応を行ってきました。経理的なアプリを担当した時期もあり、その際に勘定系のシステムはどうあるべきかといったことも学びました。

――ENEOSのIT化の歴史をずっとご覧になってきて、現在のAIブームについてはどのようにお感じになっていますか?

田中 入社した時に最初に携わったのが「一人1台パソコン」のプロジェクトだったんですよ。そこから考えたら、今は隔世の感がありますね。AIは過去に何度かブームがありましたが、今回はちょっと違って、止まりそうな感じがなく、むしろ新しいステージに上がった印象です。どこまで、どうやって使っていくのが正解なのかはまだ分かりませんが、この波は、ただ待っているわけにはいかないと考えています。ENEOSとしても積極的に使っていくべきですし、AIを組み入れた新しい社会がどうなっていくのかを肌で感じながら、それに対応するようなシステムを社内に遅滞なく展開していかないと波に乗り遅れてしまうという危機感のようなものはひしひしと感じています。

――田中部長がおっしゃると説得力があります。変化の激しいITの分野で仕事をしていく上でのポリシーがありましたら、教えてください。

田中 例えば囲碁のように、対局に熱中する中でこの手がいいだろうとグイグイ行ってしまうと間違ってしまうことがあります。ですから、ちょっと待って考える。でも、最終的には他に先んじる形にしたいと考えています。そのためにも、世の中の動きはどうなっているのか、他社はどうか、といった情報収集は常に怠らないようにしています。

――デジタルの導入については状況を見極めながら、最終的には他に先んじていくということですね。次回以降はデジタル戦略やAIの活用推進について、詳しくお伺いしていきたいと思います。

■第1回のサマリー

この記事では、ENEOSがAIの活用を推進していく中で、IT戦略部やIT戦略部長が果たす役割について紹介した。さらに、ENEOSのIT部門でキャリアを重ねてきた田中部長のAI観やAI化に取り組むベースとなる考え方なども聞いている。次回の記事では、ENEOSのデジタル人材戦略やデータ活用、サイバーセキュリティなどを深掘りしていく。お楽しみに。