ENEOSグループが切り拓く未来:AI活用により業務変革や新しい価値の創造に挑む

エネルギー業界のリーディングカンパニーENEOSは、2024年に川崎製油所での世界初の原油処理装置の自動運転を実現するなどAI活用においても業界を牽引する存在だ。ENEOSでは業務変革と価値創造を実現する「AIを活用した明日のあたり前」を目指し、①データ活用、②デジタル技術力、③デジタル・IT人材、④セキュリティという「4つの原動力」を強化している。本連載(全3回)ではENEOSのデジタル戦略の司令塔・IT戦略部の田中司部長に、AI活用の現在地と「明日のあたり前」について聞いた。

第2回:ENEOSのDX推進とセキュリティ対策

高度デジタル人材1500人を育成、

データ起点の経営を目指して

基幹システム「CoMPASS」を開発

――ENEOSは2023年度にデジタル戦略を策定し、さらに2025年度から新しいデジタル戦略をスタートさせています。前戦略から継続するデジタル人材の育成について、お聞かせいただけたらと思います。(参考:ENEOSデジタル戦略|会社案内|ENEOS)

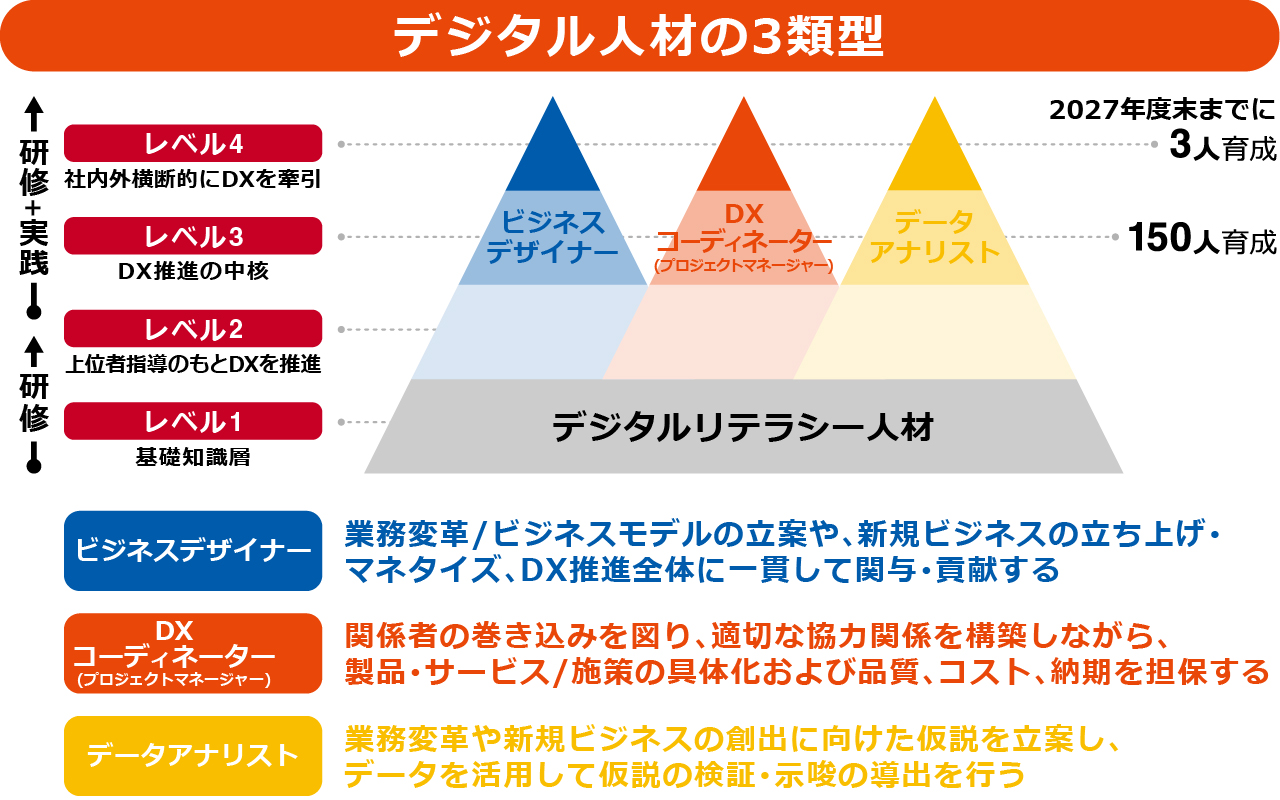

田中 データ分析もそうですが、事業を進めていく上でどのようなデジタル技術が適しているかを学べる人材、実際に適したデジタル技術を選択して導入できる人材をきちんと育てていかなければならないと考え、2023年度に3つのレベルでの認定制度を立ち上げました。まずはeラーニングを活用して全社員をレベル1まで引き上げ、その中から研修を受講した人がレベル2、一定の実務をこなした人がレベル3といったプログラムによる認定を行って、「レベル2以上の高度デジタル人材を全社員の20%に相当する1500人育成する」という目標を当初予定より1年以上前倒しで達成しました。

――それは画期的ですね。高度デジタル人材1500人は必ずしもITの専門家とは限らないわけですね?

田中 システム化やデジタル導入にはタッチしない社員もいますし、「この人をデジタル人材として育てたい」という部門からの要請もあり、各部門とやり取りしながら対象者を絞っていきました。デジタルを使った業務のトランスフォーメーションを目指しているので、大学などでITを学んできた人というより、問題意識や変革への意志を持った人に武器を渡したいという思いでやっています。ちなみに、レベル4というステージもあるのですが、該当者はまだいません。レベル3には50人ほどが認定されています。

――デジタル人材の確保・育成には苦戦している企業も多いと聞きます。ENEOSが短期間でこれだけの人材を育成できた要因はどんなところにあるのでしょうか?

田中 当時の担当役員(CDO〈最高デジタル責任者〉)だった椎名副社長(現 大阪国際石油精製株式会社 代表取締役社長)の熱心な薫陶を受け、CDOオフィスグループの中に“機運醸成”的なチームが生まれ、「デジタル化で業務がこんなに変わります」ということをうまくアピールできたのが良かったのではないかと思います。CDOのメッセージ動画を定期的に配信するなど、デジタルに関心を向けてもらう取り組みをコツコツとやっていました。とはいえ、CDOオフィスグループだけで会社全体をカバーできるわけではありません。IT戦略部の他のグループのメンバーが協力的にサポートしていて、それがデジタル人材育成の結果につながったと評価しています。

――新旧デジタル戦略に共通するもう1つのテーマがデータ活用です。そこに向けた取り組みについても教えてください。

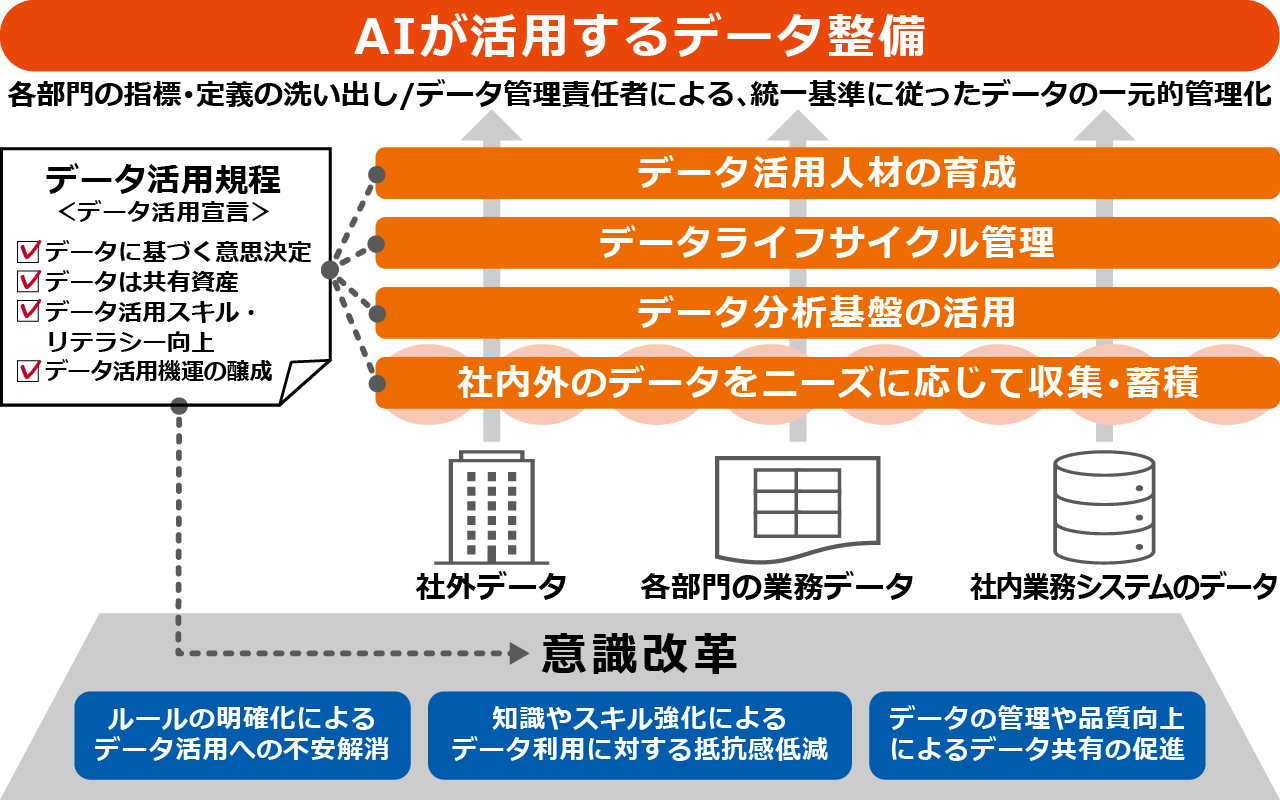

田中 データを経営に生かしていこうということでERPシステムをSAPに切り替え、基幹システムとしての「CoMPASS」を開発しました。その先に「データドリブン(データ起点)経営」を目指して、データをデータウェアハウスに取り込んで活用できるようにするなど、いろいろと準備を進めてきました。当社はB to Bがメインで、そこからB to B to CやB to Cに行こうとすると個人情報という極めて重要なセキュリティのハードルがあるのですが、そこをうまくクリアしながらデータ活用を拡大し、最適な業務遂行ができるよう提示したいと考えています。正直言うと、まだまだかなという感じではあるのですが。

――データ活用は既に始まっているのですか?

田中 そうですね。配船最適化には以前から取り組んできましたし、一人ひとりのお客様に対するマーケティングについても行動分析をかけられるなど、データ活用への環境整備が進んでいます。

――では、田中部長が「まだまだ」とおっしゃったのはどんな課題に対してですか?

田中 データドリブン経営を目指そうと言いながら、大手町の本社ではコーポレートの人たちが依然としてExcelやPowerPointとにらめっこしながら、経営層への説明などに必要なデータや資料を一生懸命作成しているのが現状です。それを解消し、経営層が会社全体をより俯瞰的に見られるような環境を整えるのが急務と思っています。

――もう1つ、サイバーセキュリティについても、お伺いしておきたいと思います。近年は日本の企業へのサイバー攻撃が急増する中で大きなトラブルや社会問題が発生しています。ENEOSのセキュリティ対策はどのようになさっているのでしょうか?

田中 セキュリティ投資が他社と比べてどうなのかというところはいろいろ気にかけて見ていますが、重要インフラを担う企業であるがゆえに他社よりも投資額は多めなのではないかと思います。幸いなことに今のところ事業に甚大な影響を与えるようなセキュリティインシデントはありません。とはいえ、いざ起きた時にどう対応するかを想定したトレーニングは定期的に行っています。IT戦略部の中にはサイバーセキュリティグループというセキュリティ対策の専門部署があり、そこを中心にグループ内の事業会社にも情報提供をしたり、ソリューションを提供したりしています。ENEOSグループは社会の重要インフラを担っており、セキュリティインシデントは一発アウトになってしまいますから、そうならないよう万全の準備をしています。

――ENEOSのIT戦略部が、サイバーセキュリティにおいてはグループの司令塔的な役割を果たしているということですか?

田中 そうですね。ENEOSグループの隅々まで、均一的なサイバーセキュリティを徹底するべく担当チームは奔走しています。何かあればすぐに飛んで行ってくれる担当者は本当によく頑張ってくれているなと感謝しています。

―― お話を伺い、デジタル人材の育成にサイバーセキュリティにと、IT戦略部の方々が獅子奮迅の活躍をされていることが分かりました。次回はENEOSが目指す「AIを活用した明日のあたり前」についてお伺いします。

■第2回のサマリー

この記事では、ENEOSのデジタル戦略の柱となるデジタル人材の育成、データ活用への取り組みについて解説した。さらに、社会の重要インフラを担うENEOSにとって経営に甚大な影響をもたらすサイバーセキュリティ対策の現状についても聞いている。次回の記事では、ENEOSが目指す「AI活用の明日のあたり前」がどんなものかを紐解いていく。お楽しみに。