ENEOSグループが切り拓く未来:グループ横断の高度なプロジェクト&調達マネジメント

ENEOSグループは、非連続な事業環境に柔軟に対応できる筋肉質な経営体質への転換を目指し、投資効率の改善を急いでいる。大規模なエネルギープラントなどへの投資を加速させているが、こうしたプロジェクトの採算性を厳格に検証し、効率の低い案件を見直す。本連載(全3回)では、プロジェクト管理や調達の旗振り役を務める染谷喜幸CPPO(最高プロジェクト・調達責任者)に、プロジェクトのゲートシステムや調達ネットワークなど、グループを横断した管理の高度化について聞いた。

第2回:ゲートシステムを活用したプロジェクト管理

プロジェクトを複数のステージに分け

各ステージの間でゲート審査を実施

収益が見込めなければ早期中止も

――ENEOSグループでは現在、どのようなプロジェクトの進め方をしているのですか?

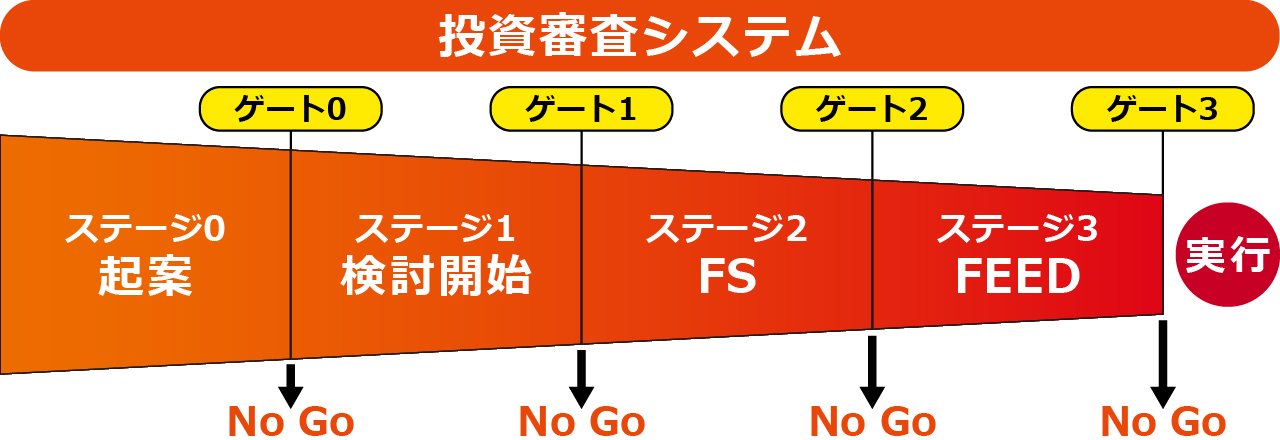

染谷 プロジェクトの進め方については、事業会社ごとに要領が定められています。ENEOSグループとしては、出資、M&A、設備投資などを含めたプロジェクトの業務遂行要領を制定しています。特殊なケースを除けば、案件を起案後、実現可能性の初期検討を行うステージ、実現可能性を検討した上でプロジェクトとして発展させていくのかを決めるステージ、基本設計に取り掛かるステージ、エンジニアリングの詳細設計を行い、調達や建設工事などを実施していくステージ、そしてコミッショニング(性能検証・試運転)とオペレーションのステージを経て進捗していきます。この各ステージの間でゲート審査を実施し、次のステージに進めて良いのかを判断するのです。プロジェクトによっては、計画した収益が見込めず早期に「No Go(中止)」となるものもあります。期間は全ての段階が数年で終わるものから基本設計だけで1年以上かかるものなどさまざまですが、近年はプロジェクトが複雑化しているため、以前であれば数カ月で終わっていたものが1年になるなど長期化してきています。

FEED(Front End Engineering Design): FSで実現可能性を確認した後に行われる基本設計

――そうしたプロジェクト管理のベースとなるENEOSグループの「プロジェクトガバナンス」について、お聞かせください。

染谷 ガバナンスという言葉は難しく感じられますが、要は、プロジェクトの目的を達成するためにENEOSグループとしていかにプロジェクトを管理、監督していくかということで、その仕組みがプロジェクトガバナンスです。ベースになるのが、先ほどお話ししたゲートシステムや、プロジェクトが計画通りに進み完成したのかを検証する投資リアプレイザル(投資再評価)のプロセスです。「Trust, and Verify(信頼せよ、されど確認せよ)」というのが私たちの基本的な考え方で、ゲートシステムなどを通じた検証を徹底しています。また、検証に当たっては、ゲートごとに必要な成果物を明確にしています。ですから、プロジェクトを進めるか止めるかの判断については、透明性の高い、一貫性のある意思決定が可能な仕組みをつくっていると自負しています。同時に、投資リアプレイザルの中ではプロジェクトがうまくいった点や改善が求められる点が共有され、PDCAが回っていくような仕組みをデザインしています。こうした仕組みは世界の主要な石油メジャーも持っています。プロジェクトを遂行する部署には定めたルールを徹底させ、世界中どこであっても同じやり方、同じ考え方でプロジェクトを進めていく。前述したグローバル資本の各社と同じことを、今、ENEOSグループでもやろうとしているわけです。

――実際にゲートシステムを運用してみて、いかがですか?

染谷 そうですね。おさらいになりますが、プロジェクトのゲートシステムは、プロジェクトを複数のステージに分割し、各ステージの間でゲート審査をし、「Go」なのか「No Go」なのかを判断するものです。判断の指標としてビジネスと技術の面で14の検討項目(エレメント)を設定し、それらに対してどれだけできているかをゲートごとにチェックしています。もちろん、早いステージではクリアできない項目もたくさんありますが、ゲートごとにクリアすべき最低基準は決めてあります。早い段階から様々なスクリーニングを行いリスクを炙り出しておくことで、以降のトラブルの発生を抑止できますし、何か変更があった時には次のゲートでその内容がテーブルに載った状態になります。実際、ゲートシステムの導入により、最近では効率の低いプロジェクトを途中で中止するケースが増えています。また、初期の検討段階での中止もあります。検討数が増えると社内だけでなく社外エンジニアリング会社等のリソースも活用することになりますから、早期の中止決定はそれらリソースの解放につながり、社外からの信頼にもつながります。一方、これまでは各事業会社が自社の仕組みに則って管理してきたこともあり、当初、ゲートシステムへの対応は「細か過ぎる」とか、「業務効率を下げる」といった声も上がりました。しかし、最近は「確かに手間はかかるけれど、こういう仕組みがあるとプロジェクトのリスクも早めに把握できて良い」という好意的な意見も増えています。ゲートシステムについては事業環境やプロジェクトの実施状況に応じて変えていく必要があり、今後も各事業会社と協力しながら継続的にアップデートしていきたいと考えています。

――社内にそうしたプロジェクト管理の姿勢を徹底させるための研修も実施していると伺いました。

染谷 はい、2024年度から始めました。グローバル企業のプロジェクトの投資効率評価を行う外部機関から講師を招いて、プロジェクトに関するトレーニングを行っています。主要事業会社の社長やホールディングスのCxO、常務クラスのマネジメント層に向けた研修も実施しました。それ以外にも、大規模プロジェクトの進め方やゲートシステムの活用について階層別研修を展開しています。グループ社員のうち、プロジェクトに関わる社員には1度は受講することを求めています。1回で終わるのでなく、継続的にリフレッシュトレーニングも行っていきたいと考えています。

――調達部門でも、新たに「調達ネットワーク」を立ち上げました。

染谷 ENEOSグループにはグループとしての調達方針があり、主要事業会社はそれに基づいて調達をしています。グループ全体の調達ガバナンスの徹底と戦略的調達をどう進めていくのかといったところを1つのゴールとして、主要事業会社とENEOSホールディングスがネットワーク活動を通じて連携しながら、各社の調達状況を見える化したいと考えています。ENEOSグループ調達方針に基づく調達、例えば、ENEOSグループのサプライチェーン全体でサステナブルな調達(CSR調達)ができているかといった現状を見える化して各社にフィードバックしたり、戦略的調達については管理方法も含めた各社のベストプラクティスを共有するなどして、グループ全体の競争力の向上につなげていきたいですね。

――調達ネットワークについても手応えは感じていらっしゃいますか?

染谷 少しずつ前に進んでいるという印象を持っています。CSR調達(参考:学習資料~はじめてみようCSR調達~ | ENEOSグループについて | ENEOSホールディングス)の考え方は徹底できましたし、主要事業会社の調達プロセスにおける改善点をマッピングして、ガバナンスを強化してきています。一部のベストプラクティスの事例は既にグループで共有し、他の会社で導入に向けたトレーニングを実施しています。また、今よりも良いやり方があったら導入するといった、購入の仕方を変えることによるコストの最適化事例も出てきています。プロジェクトもそうですが、今は最初の一歩を踏み出したばかりで、各事業会社が納得感を持って連携しているところまでは行っていないと思っています。会社間のばらつきを解消しながら、しっかり横ぐしを刺すというか、グループとして一体感を持って良い方向に進んでいけるよう注力していきたいと思います。

―― ありがとうございます。次回は、気になる今後の展開についてお伺いしていきたいと思います。

■第2回のサマリー

この記事では、プロジェクトを複数のステージに分け、各ステージの間でゲート審査を行うゲートシステムや、調達ネットワークによるグループの調達情報の見える化など、ENEOSグループのプロジェクトや調達マネジメントを深掘りした。ゲートシステムや調達ネットワークは軌道に乗りつつあり、次回は、その先にどんなゴールを見据えるのか、準備中の新しい取り組みも含めて紹介する。お楽しみに。

→第3回に続く