私たちの生活を支えるエネルギー。 その供給を担う製油所は、多くの場合、関係者以外は普段立ち入ることのない場所にあります。しかし、そうした産業施設の中で、実は豊かな自然環境が育まれていることをご存知でしょうか。横浜市の根岸製油所では150種以上のいきものが確認され、希少植物が花を咲かせています。また、東日本大震災から復興した仙台製油所では、タヌキやキツネが緑地を行き交う姿が見られます。こうした光景は、ENEOSグループが全国の製油所で進めている生物多様性保全活動の成果です。日常生活からは見えにくい製油所の中で行われている環境保全の取り組みと、地域の生態系や私たちの暮らしにもたらす意義について紹介します。

この記事の目次

エネルギー企業の生物多様性への取り組み

ENEOSグループは、「私たちは、地球環境がかけがえのないものであることを認識し、限られた資源を取り扱う企業グループとして、水、土壌、大気等の自然資本と生物多様性の保全に努めるとともに、持続可能な社会の形成に貢献します」と定めた行動基準のもと、事業活動による生物多様性への影響の把握・分析、および事業活動の改善に努めるとともに、自然保護、環境教育など、生物多様性保全に寄与する取り組みを実施しています。

国内外の環境保全活動にも積極的に参画しており、日本経済団体連合会が制定した「経団連生物多様性宣言・行動指針」にも賛同しています。この宣言は企業が自然環境を尊重し、生物多様性の保全と持続可能な利用に取り組むことを約束するものであり、ENEOSグループもこの行動指針に基づいた環境保全活動を展開しています。

また、2022年からは「30by30アライアンス」(2030年までに陸域と海域の30%を自然環境として保全する国際目標)にも参加しています。

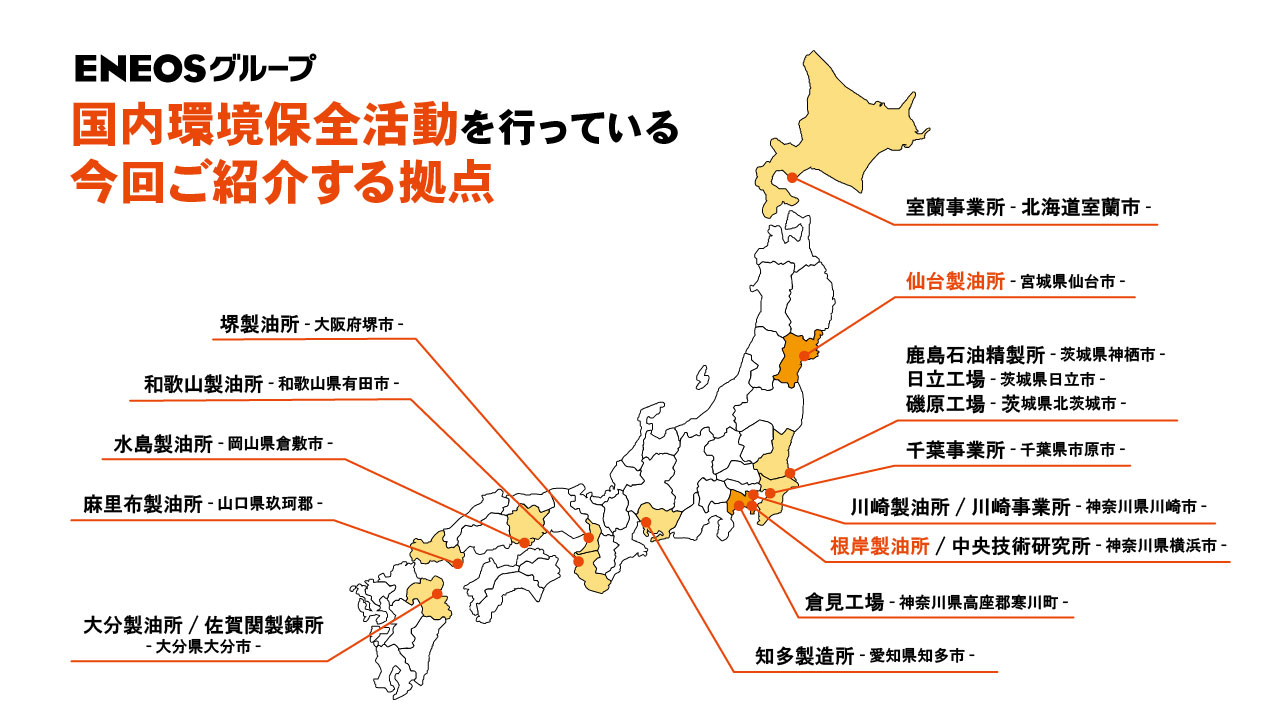

こうした行動基準のもと実施しているENEOSグループの活動のうち、根岸製油所と仙台製油所が取り組んでいる先進的な生物多様性保全活動を紹介します。臨海部にある石油化学コンビナート施設でありながら豊かな自然を育み、地域の生態系ネットワークの重要な一部となるこれらの取り組みは、ENEOSの環境理念が具体的な形となった好例です。

根岸製油所のエコロジカル・ネットワーク形成

都市の中の緑のオアシス

横浜市に位置する根岸製油所は、約220万平方メートル(東京ドーム約46個分)の広大な敷地を有する製油施設です。この広大な工場敷地内に、約6万平方メートルの非常に大きな中央緑地を有しています。この緑地には3つの池があり、東京湾に面した工場設備の中に広がる「里山」として整備され、有名な日本庭園「三渓園」や「根岸森林公園」など地域の緑地にも隣接しています。

根岸製油所は コチラ

地域と手を取り合う環境保全活動

地域の緑をつなぐ「エコロジカル・ネットワーク」

根岸製油所の緑地は単独で存在するのではなく、近隣の緑地と連携し、いきものたちの移動経路や生息地をつなぐネットワークを形成します。この「エコロジカル・ネットワーク」により、都市部でも多様ないきものが生息できる環境が維持されています。また、製油所の取り組みとして2016年より里山の管理手法を取り入れ、敷地内の緑地の一部を元気な森にする ”工場の中の里山” づくりを目指して、間伐・除草などの緑地整備を行い、現在では、都市部の工場でありながら150種以上ものいきものが確認されています。特に希少種であるキンランやクゲヌマラン、ウラシマソウやムサシアブミといった植物が自生する環境が整いました。

楽しく学べる「エネ森フェア」

根岸製油所では2024年から地域住民向けの環境学習イベント「エネ森フェア」を開催しています。横浜市立大学との協働で企画されたこのイベントでは、子どもから大人まで楽しめるプログラムが満載です。

・スタンプラリーで緑地内の自然を探検

・「ヤギ除草隊」とのふれあい

・子どもたちが喜ぶ「森の秘密基地」づくり

・思いっきり声を出せる「大声大会」など

特に人気なのが「ヤギ除草隊」です。除草剤を使わず、ヤギに草を食べてもらうエコな除草方法を採用し、子どもたちがヤギとふれあえる貴重な機会となっています。

公的認証で評価される環境保全活動

根岸製油所の環境保全活動は、国内外の様々な機関から認証を受けています。

「いきもの共生事業所®認証」(ABINC認証)の取得(2020年2月)

事業所における生物多様性への配慮が一定水準に達していることを示す日本の認証制度です。根岸製油所の生態系ネットワーク形成や地域との連携活動が評価されました。

環境省「自然共生サイト」認定(2023年10月)

環境省が新たに開始した認定制度で、根岸製油所は日本初の認定サイトの一つとなりました。国の環境政策の観点からも、製油所の取り組みが評価されました。

OECM登録(2024年8月)

OECM(Other Effective area-based Conservation Measures)という国立公園などの保護地区ではない地域のうち、生物多様性を効果的にかつ長期的に保全しうる区域を示す国際データベースに登録されました。この登録により、根岸製油所の取り組みが国際基準においても認められました。

仙台製油所の環境再構築

震災復興から生まれた新たな環境活動空間

2011年の東日本大震災で甚大な被害を受けた仙台製油所は、復興の過程で「自然との共生」を重視した施設再建を進めてきました。その中心となっているのが製油所内に設けられた「モデル緑地」です。

この緑地は、震災からの復活の象徴であるとともに、生物多様性保全の実践の場として東北地方の在来種を中心とした植栽を行い、昆虫や小動物が生息しやすい環境を意図的に創出し、生態系に配慮した空間設計が特徴です。この取り組みにより、204種類のいきものが訪れる環境が形成されつつあります。これは「災害を乗り越え、より良い形で再建する」というレジリエンスの考え方を体現しており、被災地の企業として地域環境の回復への貢献も目指しました。

モデル緑地は、製油所の復興の一環として整備され、今では地域の生態系ネットワークの一部としても機能しています。

仙台製油所は コチラ

自然をより身近に感じる「自然観察会」

仙台製油所では、自然環境の大切さを社員に知ってもらうため、2022年7月から「自然観察会」を開催しています。「身近な"みどり"から、生物多様性を考える」をテーマに、いきものとの共生について学ぶ機会を提供しています。

・専門ガイドによる緑地内の生態系解説ツアー

・季節ごとの植物観察と記録活動

・昆虫や小動物の生息環境の観察

・「ビートルアパート」、「いきものネスト」などの生物多様性保全施設の見学

参加者は製油所の緑地内を歩きながら、普段気づかない小さないきものや植物を目の当たりにして「製油所の中に、こんなにたくさんのいきものがいるなんて驚きました」という声も聞かれ、良い体験の場となっています。2024年9月26日に開かれた「モデル緑地お披露目会」では、新たに整備された緑地を地域の方々に公開し、普段は目にすることのない製油所の自然環境を体験する貴重な機会となりました。

豊かな生態系を育む環境づくり

仙台製油所の緑地には、タヌキやキツネといった哺乳類から、ツバメなどの鳥類、さまざまな昆虫まで、驚くほど多様ないきものが生息しています。この豊かな生態系をさらに広げるため、仙台製油所では二つの取り組みを進めています。

一つは「水辺環境」の創出です。小さな池や湿地を作ることで、カエルやトンボなどの水辺に生息するいきものを迎え入れています。もう一つは「ビートルアパート」や「いきものネスト」と呼ばれる昆虫の住処づくりです。木の切り株や枯れ木を使った構造物は、カブトムシやクワガタなど様々な昆虫の住みかとして機能しています。

環境活動の成果と認証

「いきもの共生事業所®認証」(ABINC認証)の取得(2025年2月)

震災からの復興を経て取り組んできた仙台製油所の環境保全活動の取り組みが第三者機関から客観的に評価されました。

持続可能な未来への展望

生物多様性保全の継続と拡大

ⅰ)根岸製油所では希少種の保護・生育環境整備計画に基づき、生物多様性の付加価値向上

ⅱ)仙台製油所はOECM認証取得を目指して、製油所が有する緑地のポテンシャルの更なる向上

ⅲ)定期的なモニタリングによる生態系変化の把握と適応的管理の実施

地域連携の強化

ⅰ)地域住民や教育機関との連携をさらに深め、環境教育・環境学習の場としての機能を拡充

ⅱ)「エネ森フェア」「子供見学会」などのイベントの内容充実と参加者拡大

ⅲ)地域の生態系ネットワークの一部としての役割強化

社内外への環境意識の浸透

ⅰ)社員向け自然観察会やイベントを通じた社内の環境意識向上

ⅱ)「生物多様性ハンドブック」などの教材作成による情報発信

ⅲ)デジタルサイネージを活用した取り組み紹介

サステナビリティ目標への貢献

ⅰ)30by30目標への貢献継続

ⅱ)ABINC認証の維持(根岸製油所は2026年2月、仙台製油所は2028年2月に更新予定)

ⅲ)自然共生サイト認定の維持(仙台製油所は2026年度中に認定取得を目指す、根岸製油所は2028年10月までに更新予定)

このように、ENEOSの製油所における生物多様性の取り組みは、単なる環境保全にとどまらず、地域社会との共生、環境教育の場の提供、そして国際的な環境目標への貢献という多面的な意義を持っています。臨海部にある石油化学コンビナート施設という環境においても、適切な管理と継続的な取り組みによって豊かな生態系を育み、地域社会に貢献できることを示す優れた事例となっています。