ENEOS山口社長が東京科学大学で講演

ENEOS株式会社の山口社長が1月28日、東京科学大学 大岡山キャンパス 蔵前会館(東京・目黒区)にて開催された「InfoSyEnergy 研究/教育コンソーシアム第6回公開シンポジウム」に登壇し、「製油所を通じた低炭素・脱炭素社会に向けた取り組み〜再生可能エネルギー・水素キャリアとしてのメチルシクロヘキサン(以下、MCH)を活用したエネルギー供給の未来〜」をテーマに講演を行いました。この記事では山口社長の講演内容をリポートします。

この記事の目次

ENEOSグループの事業について

近い将来訪れる脱炭素・循環型社会という“明日のあたり前”をリードするべく、現在、ENEOSグループはエネルギートランジションへ挑戦しています。

「エネルギー・素材の安定供給」という責任を、「今」も「将来」も果たしながら、エネルギーのトランジションによって、「カーボンニュートラル社会」を実現させる――。これは人類にとっても大きなチャレンジですが、私たちENEOSグループは着実に成し遂げていくことで、企業価値の最大化を図っていきます。

エネルギーセキュリティの揺らぎ、デジタルトランスフォーメーション(DX)のさらなる進展と、事業環境は日々変化しておりますが、カーボンニュートラルに向けた仕組みづくりや体制固めを行っていくことから目を背けず、低炭素・脱炭素エネルギーの供給、生活を快適にする多様なサービス、デジタル化を支える次世代先端素材、資源のリサイクルインフラ等の事業を通じて、“明日のあたり前”をリードしていきます。

水素キャリアとしてのMCHとは?

日本をはじめ、多くの国がカーボンニュートラルの実現に向けて動き出している中、発電・輸送・産業といった幅広い分野の脱炭素化に資する、日本の2050年カーボンニュートラル社会実現に向けた鍵であると注目されているのが「水素」です。

当社は、長期ビジョンとして『「エネルギー・素材の安定供給」と「カーボンニュートラル社会の実現」の両立に挑戦』を掲げており、本格的な水素の大量消費社会を見据えて、水素サプライチェーンの構築に注力しています。

水素社会・カーボンニュートラル社会の実現に向けて、産学官が連携する集まりでも、当社の技術力は評価され、期待をされております。その中でも注目されているのが、当社が開発した低コスト型有機ハイドライド電解合成製法「Direct MCH®」です。

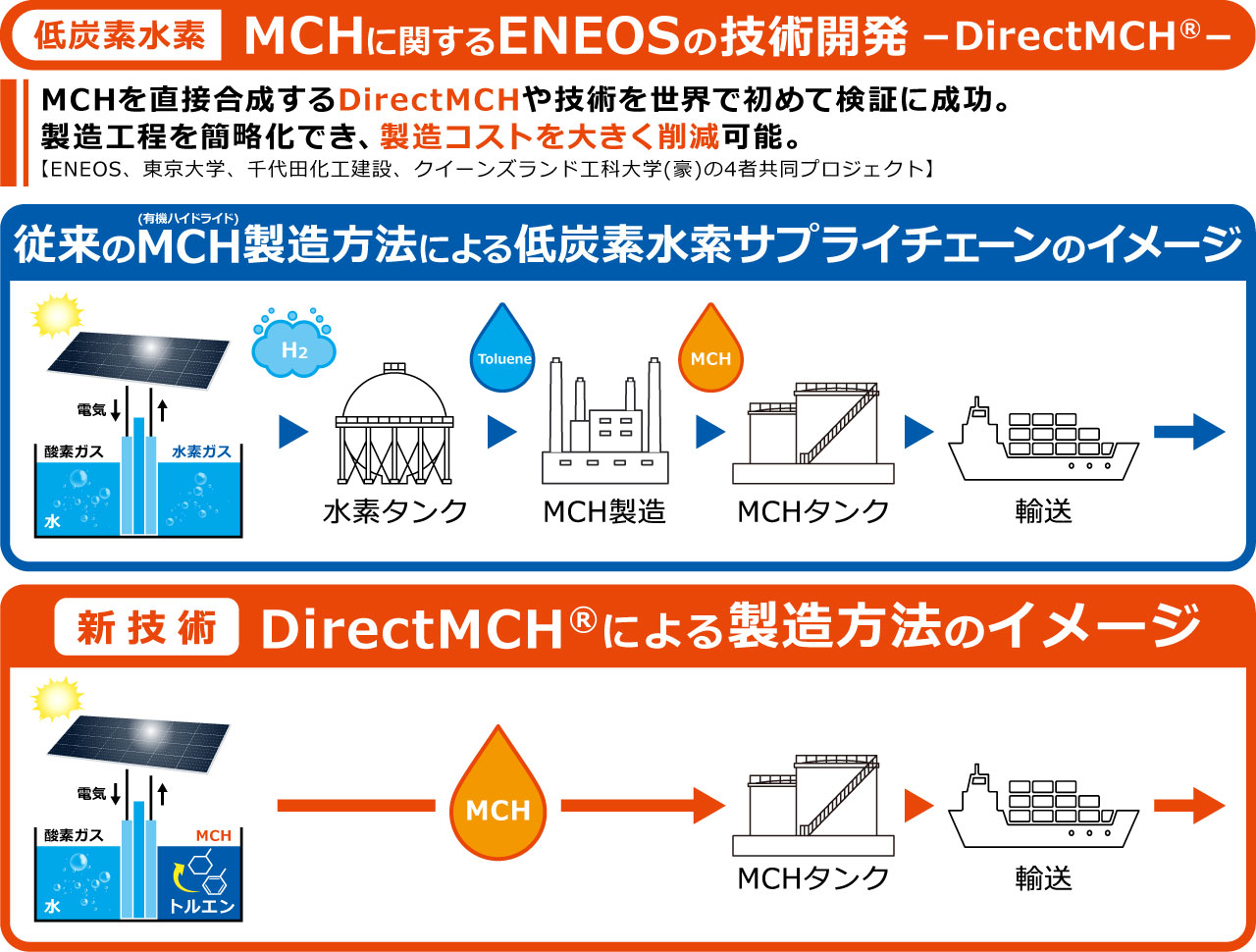

MCHは、水素を運搬・貯留するための水素キャリアの一つとして注目される有機化合物です。水素は常温常圧で気体であり、最も軽い物質で体積が大きいため、効率的に大量の水素を貯蔵・輸送する方法が必要です。そこでENEOSが注目するMCHは、トルエンと水素を反応させることで製造され、常温常圧で安定した液体であり、石油製品に近い性質を持つことから、既存の輸送インフラ(タンカーやタンクなど)を活用できるというメリットがあります。そのMCHの製造方法は、従来、水の電気分解(水電解槽)により水素を製造し、その水素とトルエンを反応させる工程は別となっていましたが、当社と東京大学、千代田化工建設株式会社、クイーンズランド工科大学の共同プロジェクトにおいて、MCHを電解槽で直接合成するDirect MCHの製造技術の実証に世界で初めて成功しました。その後も電解槽のスケールアップに取り組んでいます。これらの一連の成果が評価され、2020年11月30日には、電解科学技術委員会から工業電解奨励賞が授与されました(詳細はこちら)

この技術は製造工程を簡略化でき、MCH製造の設備コストを縮小させ、水素コスト低減につながります。Direct MCH®技術の場合、電解槽のみでMCHを直接合成でき、従来の水電解槽とMCH製造装置を組み合わせた方法と比較して、稼働のオンオフや負荷変動に対してより柔軟な対応が可能なため、変動しやすい再エネ電力への対応が可能で、再エネ電力余剰時のみ運用するなど、より安価な再エネ電力が取り扱いやすくなります。

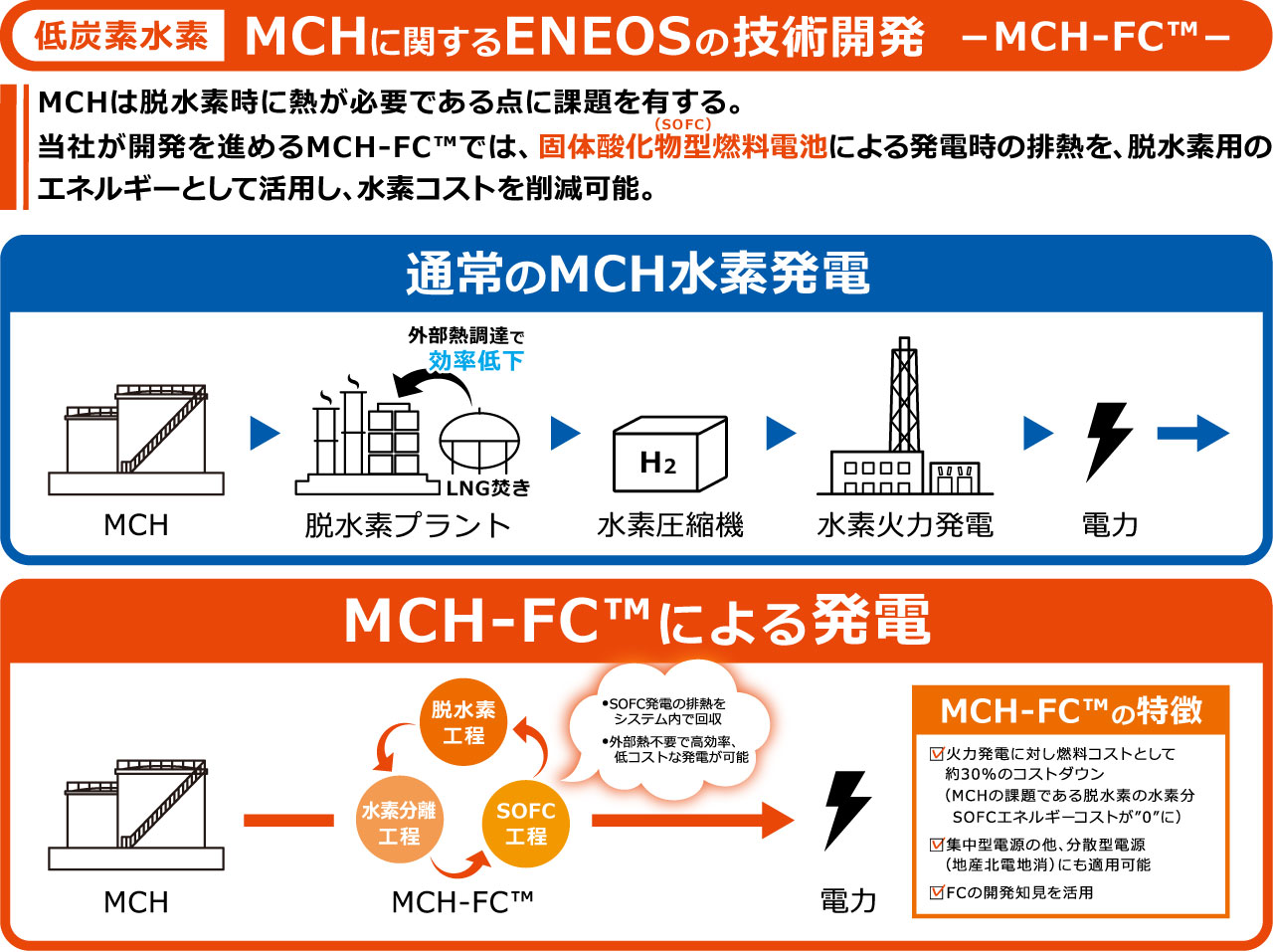

MCHはローリー輸送だけでなく、鉄道輸送・船舶輸送も可能なため、日本各地の輸送場を中継地点として、内陸地へ輸送を行うことも可能です。輸送されたMCHはMCH-FC(MCHと燃料電池=FCを組み合わせたクリーンな発電技術)の発電燃料として活用したり、MCH-FCによって既存石油インフラを転用しつつ、内陸地にクリーンな電力を供給することが可能です。

カーボンニュートラル燃料としての合成燃料・バイオエタノール・SAF

現在、ENEOSは化石燃料を中心とする国内1次エネルギーの15%を供給しておりますが、再生可能エネルギー「SAF(Sustainable Aviation Fuel=持続可能な航空燃料)」「水素」「合成燃料」「CCS(Carbon dioxide Capture and Storage)などのエネルギートランジションをリードし、カーボンニュートラル社会においても国内1次エネルギーの2割を供給するメインプレイヤーを目指しております。

合成燃料は大気中、あるいは燃料排ガスから回収されるCO₂と低炭素水素により製造される液体燃料です。幅広い炭素数分布を持つ粗油を生成するため、ナフサ、ガソリン、ジェット燃料、軽油製品に精製することで、既存の石油サプライチェーンや自動車機器などを継続して利用することができます(詳細はこちら)。

またバイオマス資源の獲得競争が激化する中、廃食油やセルロース系燃料など食料と競合しないさまざまなバイオマス資源を活用したバイオマス燃料の製造が求められています。具体的には廃食油などの油脂から不純物を取り除き、水素化分解によりバイオ水素化燃料を製造し、ジェット燃料・軽油として供給するスキームのことを指しています。それに加え、木質バイオマスや古紙などのセルロース系原料を糖化・発酵してバイオエタノールを製造し、ガソリン基材やジェット燃料の原料として供給するスキームもございます(詳細はこちら)。

2021年6月からはTOPPANホールディングス株式会社と古紙を原料としたバイオエタノール製造事業で協業を開始しています。TOPPAN社が有する難再生古紙を原料とする前処理プロセスと、ENEOSが開発しているエタノールの連続生産プロセスを組み合わせ、事業化を目指しています。

電化・水素化が難しい航空業界では代替燃料であるSAFの活用による脱炭素化が進められています。SAFは従来の燃料に対し約60〜80%のCO2削減が可能です。SAFの原料の一つである廃食油や獣脂は飲食店などの事業主や家庭から回収されます。ENEOSの和歌山製造所は、2023年に石油精製機能を停止し、バイオ燃料という新しいエネルギーの供給を担う製造所として生まれ変わる予定です。

当社グループは、これからも国内外の企業や自治体とも協業しながらさまざまなプロジェクトを進めて参ります。

化学工学を学ぶ学生へ山口社長からメッセージ

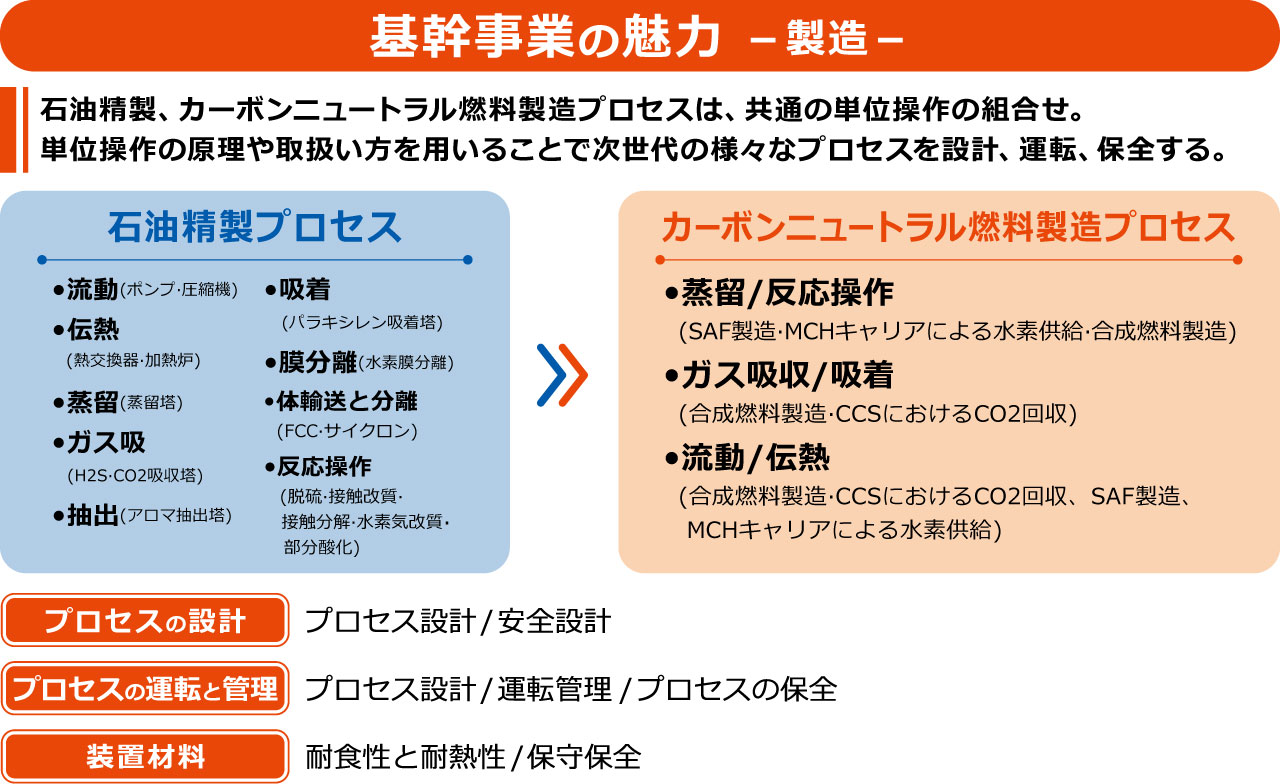

化学工学では石油精製プロセスを学ぶことができますが、カーボンニュートラルに向けたSAF製造、MCHキャリアによる水素供給、合成燃料製造、CCSにおけるCO2回収も、単位操作・反応操作の組み合わせという石油精製のプロセスと同様の成り立ちです。

地球の未来のエネルギーを担っていくのは、これからエネルギー事業に携わっていくであろう学生の皆さまです。持続可能な社会の実現に貢献する化学工学を学ぶことは、カーボンニュートラル社会の実現に向けた一歩になります。ぜひ工学系の学生の方は、化学工学をしっかりと学んでいただければと思います。