水素社会への道: 課題と展望を掘り下げるパネルディスカッション

ENEOS株式会社(以下「ENEOS」)水素事業推進部の田中部長が1月28日、東京科学大学 大岡山キャンパス 蔵前会館(東京・目黒区)にて開催された「InfoSyEnergy 研究/教育コンソーシアム第6回公開シンポジウム」のパネルディカッションに登壇しました。この記事ではその様子を一部リポートいたします。 このシンポジウムは「不確実性の高まる国際社会 カーボンニュートラルに向けた再生可能エネルギー、水素の役割は?」をテーマに開催され、山口社長が講演も行いました(詳細はこちら)

この記事の目次

水素供給のコストを下げるという課題から目を背けるわけにはいかない

世界的なインフレ・円安、そして紛争が各所で起き、エネルギーの安定供給はそういった外的な要因が大きく影響いたします。2022年にはロシアによるウクライナ侵略が行われ、世界はあらためてエネルギーの安定供給について考えることとなりました。

そのような中でENEOSグループでは、長期ビジョンとして「エネルギー・素材の安定供給」と「カーボンニュートラル社会の実現」の両立を目指しています。後者は2050年までに温室効果ガスの排出を社会全体としてゼロにする取り組みですが、現段階では、カーボンニュートラル社会の主役となるエネルギーが何か、確実な答えはなく、複数のシナリオが想定されています。

ENEOSでは、そのいずれにも対応できるよう、投資や研究開発、実証を進めておりますが、理論的なパフォーマンスが決定された後、重要になってくるのはコストの問題です。技術やインフラの整備に大きなコストがかかるという課題がある中、パネルディスカッションでこの話題に及ぶと、田中部長は「当社(ENEOS、以下同)でも2030年ごろに供給開始できるカーボンニュートラルプロジェクトは計画されておりますが、それに向けた人為的リソースの逼迫(ひっぱく)もコスト面に影響しているという印象を持っています」と考えを示しました。

「我々は同時に様々なプロジェクトを計画し、その当時から先々に起こり得るインフレをある程度見込んでおります。ところがそれを遥かに上回るスピードで、世界インフレは起こります。さらに、プラント建設や運営などの人的リソースを考慮した際に2030年までにやり切れるプロジェクトの数に対して、現時点で3〜4倍のプロジェクトが一挙に推し進められている印象です。そういった要因も需給バランスに上乗せされ、価格がアップしているという印象を持っています」(田中部長談、以下同)。

現状、液化天然ガス(LNG)と比較して、水素のコストが高いという課題があります。しかし、水素・アンモニアは、輸送・発電・産業といった多様な分野のカーボンニュートラルに必要不可欠なエネルギー源です。商用化に向けて需要の拡大と効率的な供給インフラの整備を通じてコスト低減を図ることが必要です。

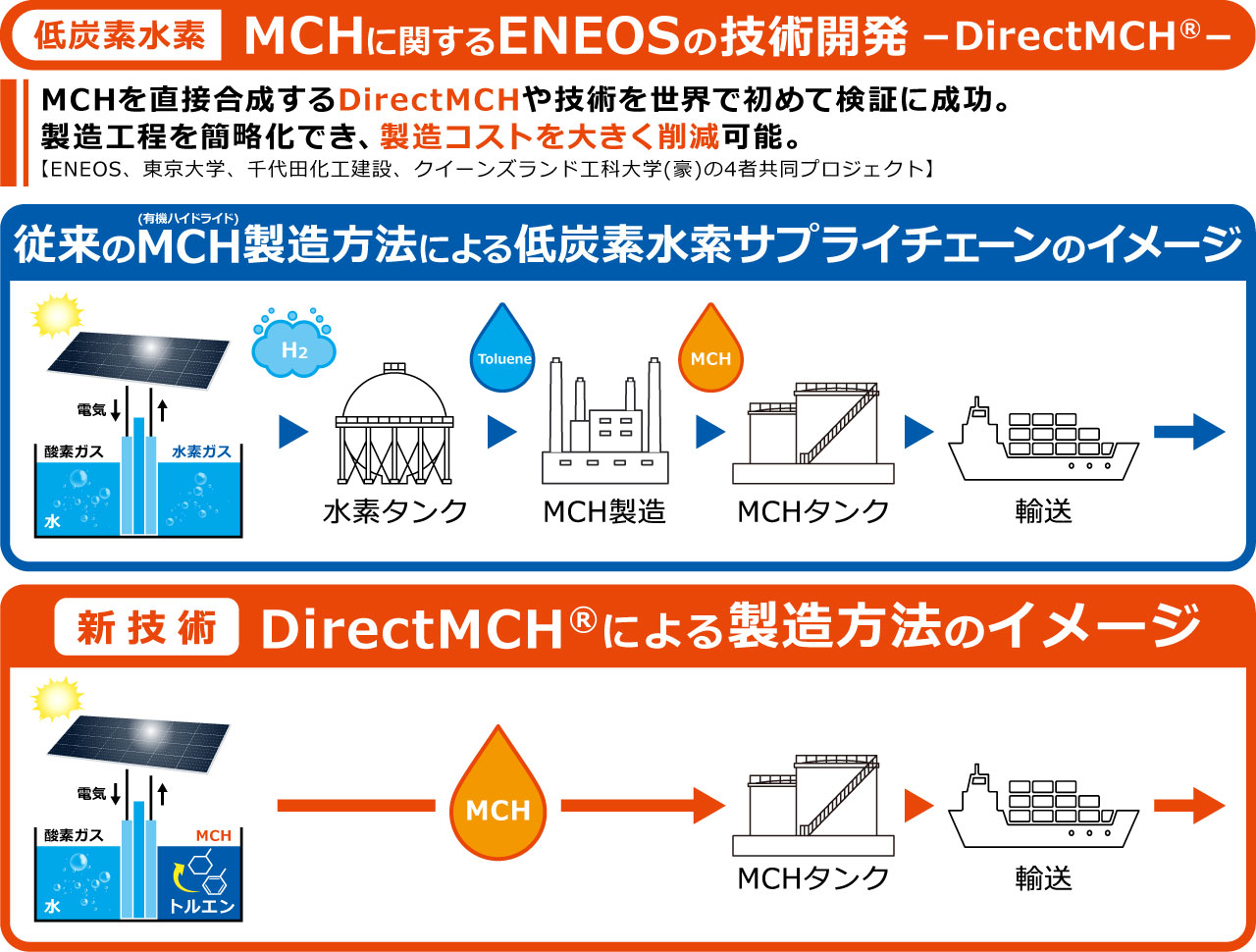

「やはり供給者としては供給コストを下げるという課題から目を背けるわけにはいきません。そんな中で、当社は水素を『作る』『運ぶ』という場面でコストを大幅に下げる技術『低コスト型有機ハイドライド電解合成法=Direct MCH®』を開発中で、2021年に技術実証に成功しております。これは電解槽で水素ではなく、MCHを直接製造する方法です。これにより設備投資も運転コストも節約でき、コスト削減が図れます。ほかにもMCHの海上輸送についてですが、こちらも将来的にはより大きなケミカル船を活用できるように、IMO(国際海事機関)規制の緩和に取り組んでいます」

「一方でコストが下がれば水素は売れるのか、という話になると必ずしもそうではないと考えています。どうしても化石燃料である『石炭』『液化天然ガス(LNG)』との比較が起きるため、技術が成熟する前のタイミングで、化石燃料よりも高い水素をどのように使ってもらうかに課題があります。

そのような中で大切なのは水素を使った製品の付加価値を認めることだと考えています。例えば、生産時の二酸化炭素などの排出量を削減した鉄鋼材料『グリーンスチール』といった、付加価値の高い製品を認めてくれるような仕組みができると、お客さまにとっても水素の利用が進むのかなと考えております」

水素やアンモニアに期待がかかってくる

日本を含む120以上の国・地域が、2050年までのカーボンニュートラル実現を目標として掲げています。水素の導入量としては2050年に2000万トン/年という数値が打ち出されています。実現するための鍵とは何か、また現状ビジネスに携わっている視点からこの目標値をどう捉えているのかについても田中部長から発言がありました。

「フォアキャスト的(将来を予想し、事前に対策を立てる考え方や管理手法)な視点で見た時に、まさに資源エネルギー庁が発表した第7次エネルギー基本計画における『2040年におけるエネルギー需給の見通しについて』(詳細はこちら)が参考になるかと思いますが、その中ではデータセンター・半導体工場の需要によって、電力需要は右肩上がりになると予測がなされています。

再生可能エネルギー、そして原発の稼働も増やしたとして、目一杯電気を供給する場合、どうしても調整電源は火力発電となってしまいます。そうした背景を踏まえ、石炭に混焼するアンモニアやLNG(液化天然ガス)、水素に期待がかかってくると考えていますが、アンモニア・水素の混焼比率をどんどん上げていくことで、最終的にはバックキャスト的な視点での2050年の政府目標に近づいていくと考えます。

加えて、hard-to-abate産業(CO₂排出削減のハードルが高い産業)の代表例として、製鉄において水素利用に取り組む鉄鋼業界、水素を原料とする合成燃料、 e-chemicalに取り組む化学業界の需要もあると考えています。水素の付加価値がどれだけ認められるかによって、お客様の需要が広がるので、状況を注視しています」

カーボンニュートラル社会と資源エネルギーの安定供給を両立するには、技術、コスト面など課題は山積みです。しかし、ENEOSグループはエネルギー・素材業界のリーディングカンパニーとして、再生可能エネルギー、バイオマス、CCS(CO₂の回収・貯蔵技術)なども活用しながら、2050年のカーボンニュートラル社会の実現を目指して参ります。