3R(リデュース・リユース・リサイクル)推進

基本的な考え方

ENEOSグループは、循環型社会形成への貢献に向けて、自社および社会全体の廃棄物低減に努めます。グループ内で省資源化や廃棄物の発生抑制(リデュース)、再使用(リユース)や再資源化(リサイクル)等を推進するとともに、サプライチェーン全体でサーキュラーエコノミーの取り組みを強化します。

体制

体制については、環境マネジメントをご参照ください。

重点課題と計画・実績

2024年度の目標と結果・進捗

評価:達成・順調未達

| ESG重点課題 | 取り組み項目 | 目標(KPI) | 結果・進捗状況 | |

|---|---|---|---|---|

| 循環型社会形成への貢献 | 廃棄物最終処分低減 | 廃棄物最終処分率: ゼロエミッション(1%未満)維持 |

0.8% | |

実績

- ※マークについては編集方針をご確認ください。

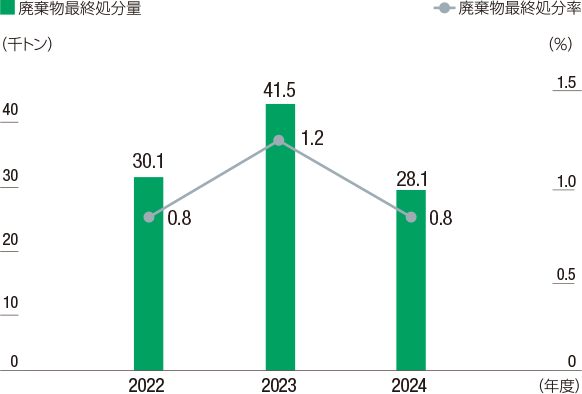

廃棄物最終処分量および処分率

- ※上記に関連する詳細データについては、データ編をご参照ください。

主な取り組み

廃棄物の削減

当社グループは、ゼロエミッション(最終処分率1%未満)の維持を目標に掲げ、廃棄物の適正管理・再資源化に取り組んでいます。

2024年度の総廃棄物量は3,749千トン、最終処分量は28千トンでした。最終処分率は0.8%となり、ゼロエミッションを達成しました。前年度からの変動要因としては、舗装修繕工事や設備解体工事等の際に発生する埋立処分廃棄物が減少したことなどが挙げられ、これらの影響により最終処分量および最終処分率が減少しています。

製油所・製造所で発生する廃棄物の中で最も多いのは汚泥で、総量の約40%を占めています。廃棄物削減策として、製油所等から排出される汚泥や集塵ダストのセメント原料化、製錬所で発生する中和滓*1の繰り返し使用等による循環利用・再利用を推進しています。また、一部の潤滑油製品の開発評価にあたっては、LCA手法*2を用いています。

- *1製錬工程での中和反応によって生じる生成物。

- *2製品製造について、原料等の「調達」から「製造」「輸送」「使用」「廃棄」までのライフステージ全体の環境影響を定量的に評価する手法。LCAはLife Cycle Assessmentの略。

産業廃棄物に関する、法定を超える目標やプロセス

循環型社会の形成を目指す日本経済団体連合会(経団連)の呼びかけに応え、石油元売各社は製油所における廃棄物抑制・リサイクルに取り組んできました。経団連の「循環型社会形成自主行動計画」における石油業の目標は2025年度において最終処分率1%以下の維持・継続です。ENEOSでは、経団連の目標よりも厳しいゼロエミッション・プラス(最終処分率0.3%未満)の維持を製油所の目標に掲げ、最終処分率の低減に努めています。

廃棄物の適正管理

当社は、廃棄物処理法の努力義務にのっとり、製油所において排出した廃棄物が適切に最終処分されることを確認しています。各製油所で、委託先事業者の監査を計画的に実施しています。

サーキュラーエコノミーの推進

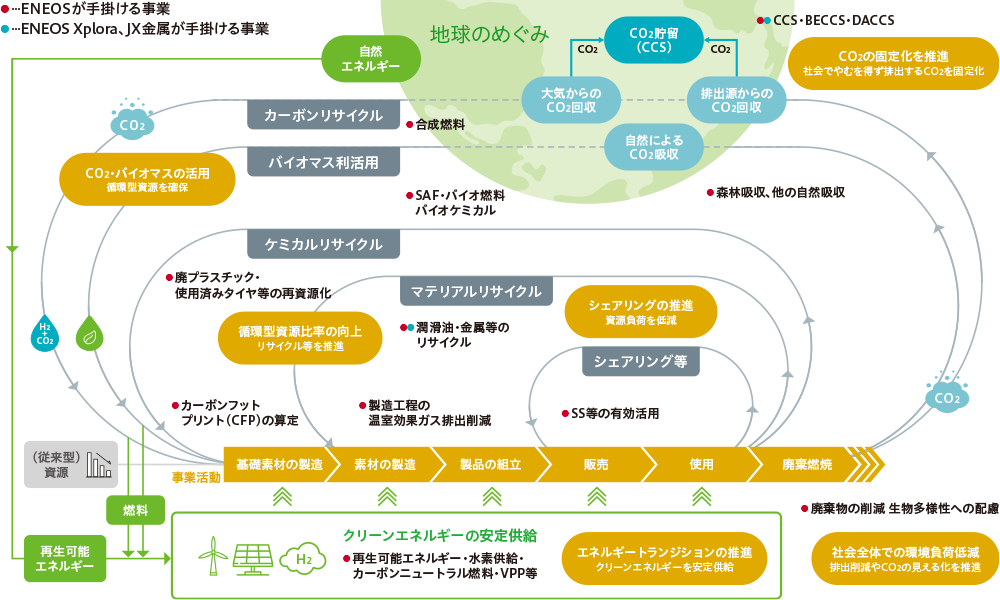

当社グループは、サーキュラーエコノミー*1を推進します。

社会が、リニアエコノミー*2からサーキュラーエコノミーへ、すなわち、大量生産・大量消費型の経済から資源循環型の経済へと移行しつつあります。3Rから一歩進み、製品設計段階からの配慮、メンテナンスによる製品寿命の延長、リースやシェアリングによる利用効率の向上等も重視されています。

当社グループは、循環型社会の実現に向けて「限りある資源を守る」「環境への負荷を減らす」「社会変化を機会と捉える」という3つの行動指針を定めました。これらの行動指針をもとに、循環資源を活用した製品の供給や省資源化に寄与する素材・サービスの提供を行います。また、廃棄物の利活用および資源循環に必要なクリーンエネルギーの供給を担うことで、サプライチェーン全体のCO2排出を削減します。消費者の行動変容や環境貢献の価値化といった社会変化を機会と捉え、サーキュラーエコノミーを推進することで、カーボンニュートラル・循環型社会の実現に貢献します。

- *1バリューチェーン上のあらゆる段階における資源の効率的な利用により資源循環を目指す経済の仕組み。

- *2消費された資源をリサイクル・再利用することなく廃棄してしまい、直線的(Linear)にモノが流れる経済の仕組み。

循環型社会実現に向けたENEOSグループの行動指針

限りある資源を守る

従来型資源に依存しない素材づくりや省資源化への要請の高まりに対応

環境への負荷を減らす

廃棄物の利活用およびサプライチェーン全体のCO2排出削減に向け国・社会との連携を推進

社会変化を機会と捉える

消費者の行動変容や環境貢献の価値化に伴う社会ニーズをとらえた製品・サービス・価値の提供

従来型資源に依存しない循環型社会の実現に向けたサーキュラーエコノミーに関する取り組み

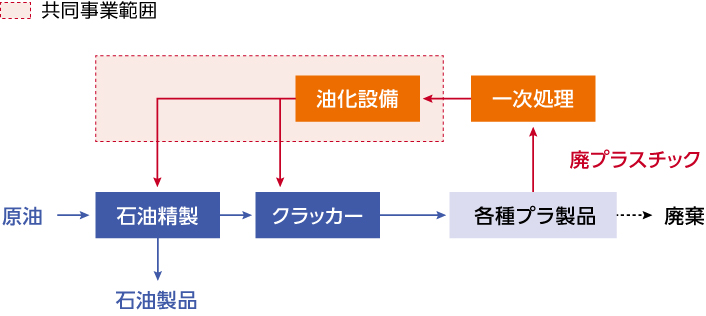

プラスチック油化の共同事業(ケミカルリサイクル)

ENEOSでは、鹿島製油所がある鹿島コンビナートにおいて、三菱ケミカル(株)とのプラスチックの共同油化事業に取り組んでいます。商業ベースでは国内最大規模である年間2万トンの処理能力を備えたケミカルリサイクル設備を2025年7月に竣工しました。同設備で製造したリサイクル生成油を原料として、両社の持つ石油精製装置およびナフサクラッカーで石油製品や各種プラスチックへと再製品化します。

プラスチック油化のフロー

使用済みタイヤを活用した合成ゴム原料の再生(ケミカルリサイクル)

タイヤの主な材料の1つとして石油由来の合成ゴムが使われています。ENEOSは(株)ブリヂストンと協力し、使用済みタイヤを精密熱分解して得られる分解油を原料として再び合成ゴムの素原料である化学品等を製造するケミカルリサイクル技術の確立を目指しています。将来に向けて、タイヤ・ゴム産業および石油・石油化学産業のバリューチェーンにおけるさらなる資源循環性の向上やCO2排出量の削減に取り組みます。なお、本取り組みは、2022年2月に、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のグリーンイノベーション基金事業に採択されています。

廃プラスチックを活用したアスファルト舗装(マテリアルリサイクル)

一般的なアスファルト舗装は約95%(重量比)が骨材と呼ばれる石や砂で構成され、バインダーと呼ばれるアスファルトがそれらを繋ぎ留める役割を担っています。

ENEOSでは、その骨材すべてを廃プラスチックに置き換えたアスファルト舗装技術の開発に取り組んでいます。2023年10月に静岡県浜松市でイオンリテール(株)が開店した新店舗「そよら浜松西伊場」、2024年3月に茨城県牛久市に開設した「ENEOSプラットフォーム」に敷設し、実証試験を行っています。

マテリアルリサイクルが難しく、サーマルリサイクル向けがメインとなっている廃プラスチックを活用することにより、従来のアスファルト舗装に比べ約40%のCO2排出量削減効果が期待できます。

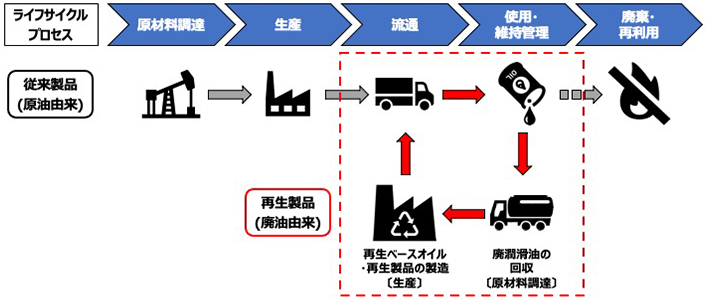

使用済み潤滑油を活用した潤滑油ベースオイルの精製(マテリアルリサイクル)

ENEOSでは、使用済み潤滑油を活用した潤滑油ベースオイルへの資源循環プロセス構築の事業化に取り組んでいます。使用済み潤滑油から潤滑油製品の主要基材であるベースオイル(基油)を精製することで、潤滑油のライフサイクル全体で排出するCO2の削減、さらには、ベースオイルの安定供給にも寄与します。

環境省の公募事業「脱炭素社会を支えるプラスチック等資源循環システム構築実証事業」に採択され、2022年度から2年間の実証事業において、低炭素基油の製造に成功しました。技術検討においては、トヨタ自動車(株)の協力のもと市場から集めた、使用済みエンジンオイルを原料として使用しています。

潤滑油ライフサイクルにおける再生ベースオイル事業の範囲

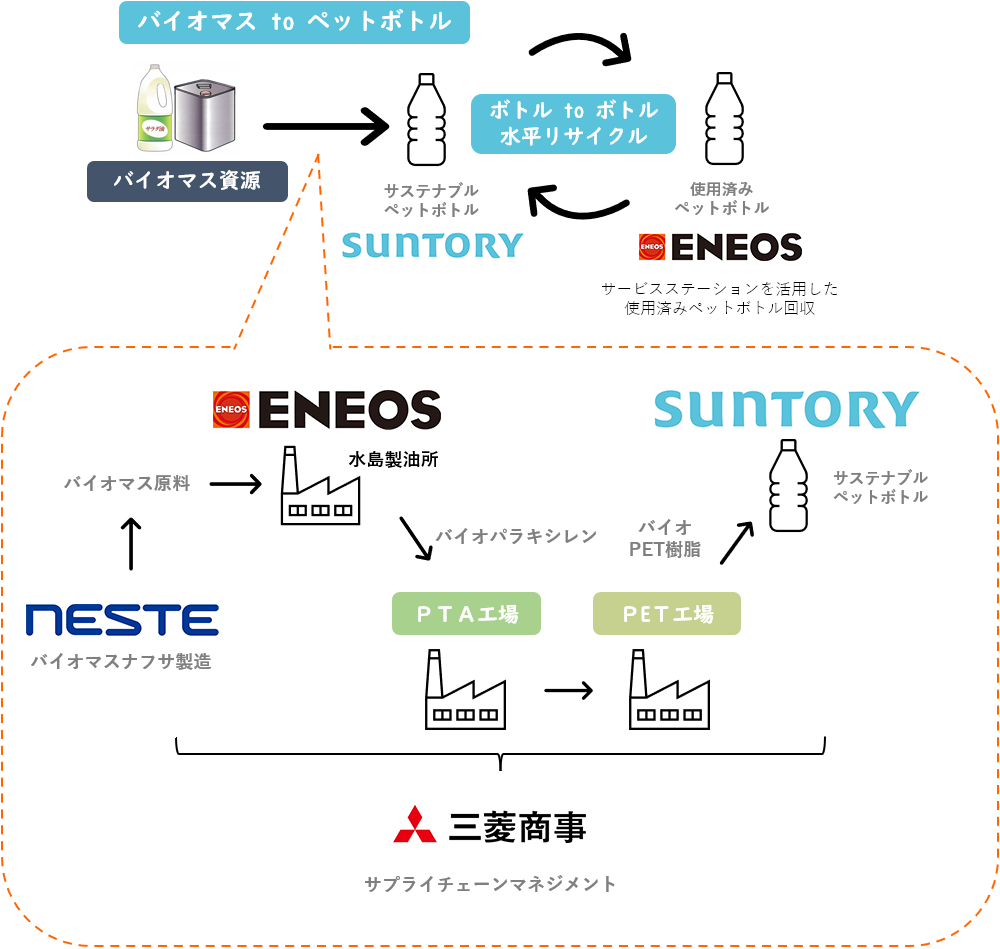

世界初のバイオパラキシレン製造による「バイオマス to ペットボトル」の取り組み(バイオマス利活用)

ENEOSでは、2023年8月、サントリーホールディングス(株)および三菱商事(株)とバイオパラキシレンを原料としたサステナブルPET樹脂のサプライチェーン構築に合意し、取り組んでいます。ENEOSでは、ペットボトルの原料であるパラキシレンを製造しており、非化石原料を活用した化学品の供給について検討を進めてきました。先般構築した同サプライチェーンにおいて、ENEOS水島製油所で使用済み食用油などの未利用資源を用いたバイオマス原料からマスバランス方式*により、商業規模で世界初となるバイオパラキシレンを製造しました。なお、このバイオパラキシレンを用いて製造されたペットボトルは2024年11月以降、サントリーの一部商品に導入されました。

バイオパラキシレンを通じた「バイオマス to ペットボトル」の実現により、当社グループがカーボンニュートラル基本計画に掲げる「ケミカル素材原料の非化石比率の向上」を推進します。

- *原料から製品への流通・加工工程において、バイオマス原料等の特性を持った原料がそうでない原料と混合された場合に、その特性を持った原料の投入量に応じて製品の一部に対してその特性を割り当てる手法。サプライチェーンに登場する各社が、それぞれのInとOutのバランスを管理することで、原料の持つ特性の価値を最終製品までつなぐ仕組み。

「バイオマス to ペットボトル」のサプライチェーン

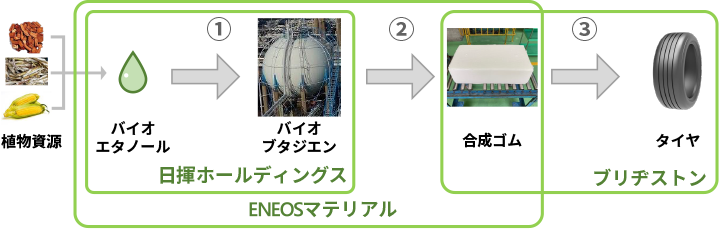

植物資源由来の合成ゴムを使用したタイヤの商業化に向けた取り組み(バイオマス利活用)

ENEOSマテリアルでは、(株)ブリヂストンおよび日揮ホールディングス(株)と協働し、植物資源由来の合成ゴムを使用したタイヤの2030年代前半の商業化に向けた連携を強化しています。この取り組みによりタイヤ原材料のサステナビリティ向上や、将来的なブタジエンの安定確保への貢献が期待できます。

2024年7月には、ENEOSマテリアルおよび日揮ホールディングス(株)の2社が参画する「木質等の未利用資源を活用したバイオものづくりエコシステム構築事業」が国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「バイオものづくり革命推進事業」に採択されました。

3社連携イメージと各社の役割分担

カーボンニュートラル実現に貢献するエンジンオイルの開発(バイオマス利活用)

ENEOSでは、2024年12月にカーボンニュートラル実現に貢献するエンジンオイルの開発に成功しました。新たに開発したオイルは、植物由来のベースオイルを100%使用し、粘度グレード0W-20、API SP*1、ILSAC GF-6*2の認証を取得したエンジンオイルです。カーボンニュートラルへのさらなる貢献のために、新たに最新規格であるAPI SQ、ILSAC GF-7およびJASO GLV-2*3規格に適合するオイルを開発する予定です。

- *1米国石油協会(API)が定めるガソリンエンジンオイル規格。

- *2国際潤滑油標準化認証委員会(ILSAC)が定めるガソリンエンジンオイル規格。

- *3日本自動車規格会議(JASO)が定める最新規格。ILSAC GF-7よりもさらに高い、業界最高レベルの省燃費性を保証する規格。

シェアリングサービスによるバッテリーの循環利用

ENEOSのSSではバッテリーの循環利用に取り組んでいます。電動二輪車用バッテリーシェアリングサービスを提供する(株)Gachaco*を2022年に設立。東京・大阪を中心に約50カ所のSSにバッテリー交換拠点を設置し、バッテリーの循環利用の仕組み構築を進めています。

- *ENEOSホールディングス、本田技研工業(株)、カワサキモータース(株)、スズキ(株)、ヤマハ発動機(株)の5社による合弁会社。