地球温暖化防止

基本的な考え方

ENEOSグループは、脱炭素・循環型社会の実現に向けて、サプライチェーン全体でのCO2排出を削減します。

事業活動における省エネルギーを軸に、当社の温室効果ガス(GHG)排出削減を進めています。また、再生可能エネルギー事業の拡大、バイオマス資源、水素・合成燃料の利活用、環境負荷を低減する環境配慮型商品の販売・開発を通じて社会全体のGHG排出削減に努めています。

なお、全社的な気候変動問題への取り組みや、TCFD関連は、気候変動のリスク/機会への対応(TCFD)をご参照ください。

体制

体制については、環境マネジメントをご参照ください。

また、当社は、当社グループのカーボンニュートラルを推進するため、2024年5月にCTOを委員長とする「カーボンニュートラル推進委員会」を設置しました。同委員会では、事業環境に応じて基本戦略をアップデートし、策定した基本戦略に基づき、各事業会社が具体的な実行計画を策定します。

2024年度は主に、当社グループがカーボンニュートラル・循環型社会の実現に挑戦するうえでの指針となる「カーボンニュートラル基本計画2025年度版」について議論しました。議論にあたっては、GHG排出削減経路に影響を与える不確実性の高いキードライバーを特定し、複数の社会シナリオを想定しました。今後もカーボンニュートラル戦略に関して経営レベルでの議論を継続し、国や社会とともに、カーボンニュートラル・循環型社会を実現するための取り組みを推進します。

重点課題と計画・実績

2024年度の目標と結果・進捗

評価:達成・順調未達

| ESG重点課題 | 取り組み項目 | 目標(KPI) | 結果・進捗状況 | |

|---|---|---|---|---|

| 脱炭素社会形成への貢献 | CO2排出削減 | CO2排出削減: 排出量2,950万トン以下 |

2,468万トン | |

実績

- ※マークについては編集方針をご確認ください。

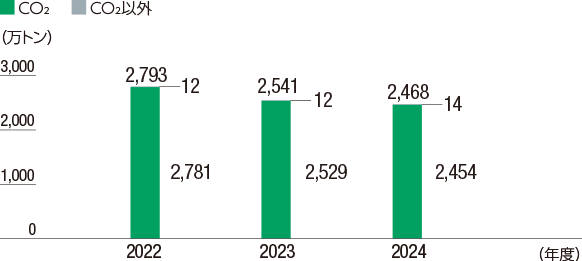

GHG総排出量(Scope1+2)の推移

- ※地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づき、売電・売熱分を加味して算出。

- ※上記に関連する詳細データについてはデータ編をご参照ください。

- ※当社グループのGHG排出量(Scope1,2)算定は、GHGプロトコルにおけるコントロールアプローチを採用し、主要な対象組織をカバーしています。

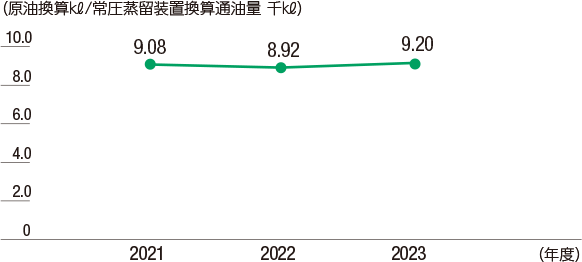

石油精製のエネルギー消費原単位

- ※対象範囲:ENEOSグループの石油精製部門。

CO2以外のGHG排出量の内訳(2024年度)

| 項目 | 単位 | 排出量 |

|---|---|---|

| CO2以外のGHG排出量合計 | トン | 135,841 |

(1)CH4(メタン) |

トン | 39,131 |

(2)N2O(一酸化二窒素) |

トン | 95,986 |

(3)HFCs(ハイドロフルオロカーボン類) |

トン | 328 |

(4)PFCs(パーフルオロカーボン類) |

トン | 0 |

(5)SF6(六フッ化硫黄) |

トン | 396 |

(6)NF3(三フッ化窒素) |

トン | 0 |

CO2以外のGHGは、主に原油・ガス生産時に随伴して生じるCH4と石油精製時に加熱炉から排出されるN2Oです。

これらのガスも含め、今後もGHG排出量削減に努めていきます。

カーボンニュートラル基本計画

目標

GHG排出量実績(Scope1+2)

| 対象会社 | 項目 | 単位 | 2023年度実績 | 2024年度実績 |

|---|---|---|---|---|

| ENEOS | GHG排出量 | 万トン | 2,398 | 2,128 |

| 製油所等の排出削減 | 万トン | ▲57 | ▲68 | |

| CCS | 貯留候補地選定 | 貯留地の決定 | ||

| 森林吸収クレジット創出量* | 累計23万トン創出 | 累計30万トン創出 | ||

| ENEOS Xplora | GHG排出量 | 万トン | 71 | 85 |

| メタン排出量 | トン | 802 | 1,126 | |

| CCUS | 万トン | 25 | 68 | |

| JX金属 | GHG排出量 | 万トン | 72 | 60 |

| ENEOSマテリアル | GHG排出量 | 万トン | - | 96 |

| ENEOS Power | GHG排出量 | 万トン | - | 98 |

| ENEOSリニューアブル・エナジー | GHG排出量 | 万トン | - | 0 |

| グループ合計 (2013年度実績対比) |

GHG排出量 | 万トン | 2,541 (▲1,052) |

2,468 (▲1,125) |

- *森林吸収のクレジット創出量は、組成されたプロジェクトのCO2吸収量(年平均値)の見込み量。

- ※ENEOSには、その他グループ会社の実績が含まれています。

GHG排出量目標(Scope1+2)

| 2025年度目標 | 2026年度目標 | 2027年度目標 | |

|---|---|---|---|

| グループGHG排出量 (2013年度対比削減量) |

2,700万トン以下 (▲746) |

2,635万トン以下 (▲811) |

2,681万トン以下 (▲765) |

- ※基準年GHG排出量(2013年度):3,446万トン。

目標達成に向け、以下3つの柱に取り組みます。

- ①省エネ、燃料切り替え、再生可能エネルギーの活用等の製造・事業の効率化により、当社グループが排出する温室効果ガスの量を減らす

- ②可能な限り①を実施しても排出される温室効果ガスは、CO2を回収して地下に貯留するCCSを推進する

- ③上記①②を実施したうえで、残る温室効果ガス排出については、森林吸収等のCO2除去手段を活用する

GHG排出量の算定について

- 目標

当社グループのGHG排出量削減目標の対象には、二酸化炭素(CO2)に加え、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類、六フッ化硫黄、三フッ化窒素の6種類のGHGを含みます。この削減目標は、純粋な排出量の削減を目指して設定したものです。また、目標の設定にあたっては、セクター別脱炭素化アプローチは使用していません(SBTiの石油&ガスセクター向けガイダンスが作成中であるため)。 - 算定

当社グループは、地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づいてGHG総排出量を算定しています。これは、日本の法令である同法への対応が義務付けられているためです。算定結果には、直接測定と見積もりの双方を含んでおり、見積もりについては、温対法で規定された算定方法に従って実施しています。GHG排出量のScope1およびScope2に関しては、連結会計対象会社のみを対象とし、他の事業体は含みません。

主な取り組み

生産拠点での省エネルギー

当社グループの製油所・製造所等では、熱交換器の増設・効率化、回転機の高効率化等の取り組みを行い省エネルギーを推進しています。

2024年度のGHG排出量(Scope1+2)*は、製油所の効率化に加え、内需減少等により、前年度から減少し2,468万トンでした。

一方、製油所稼働減により石油精製のエネルギー消費原単位は9.42(原油換算kl/常圧蒸留装置換算通油量千kl)と前年度から0.22ポイント悪化しました。

2024年度のグループ全体の省エネ関連設備投資額は、約8.5億円でした。今後とも製油所における省エネルギー技術の導入促進や運転最適化等により省エネルギーを推進していきます。

- *「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、売電・売熱分を加味して算出。

研究開発における取り組み

当社グループは、エネルギートランジションの実現に向けて、次の分野で研究を進めています。

2024年度のグループ全体の研究開発費は約161億円でした。

- 再生可能エネルギー由来のCO2フリー水素の製造・貯蔵・輸送・供給に関する技術開発

- CO2フリー水素とCO2を原料とした合成燃料製造に関する技術開発

- 再生可能エネルギーの有効活用に資する水素製造や蓄電池運用計画の最適化に関する技術開発

- バイオ燃料に関する技術開発

- プラスチック資源・使用済タイヤのリサイクルに関する技術開発

- デジタル技術活用等による石油精製プロセスの合理化・効率化

- CO2排出削減に寄与する省燃費・省エネ潤滑油、液浸冷却液などの開発

- 潤滑油再生技術の検討、および植物由来の潤滑油基油を用いた商品の開発

早稲田大学との包括連携活動

ENEOSでは、2019年11月に締結した包括連携協定に基づき、早稲田大学とともに「持続可能な未来社会実現」に向けたイノベーションを推進しています。革新的技術から、技術の社会実装に向けた人文・社会科学分野までの包括的かつ分野横断的なオープンイノベーションを通して、持続可能な未来社会の実現に資する革新的シーズの探索および、蓄エネルギー技術や新規素材の開発に取り組んでいます。

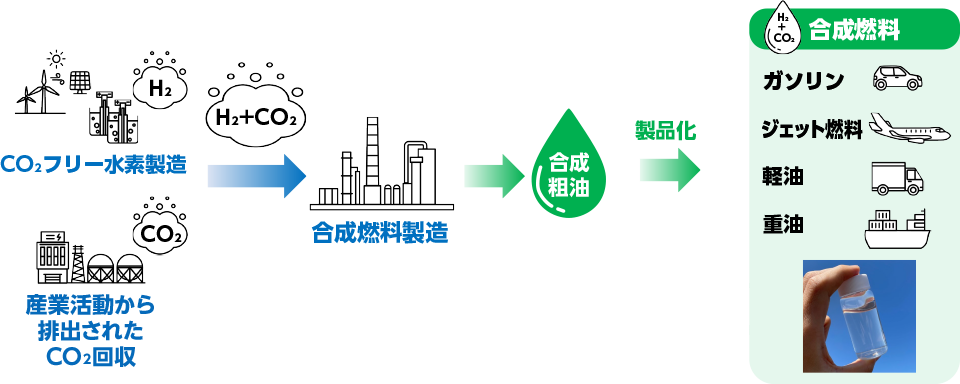

再生可能エネルギー由来の合成燃料の製造技術開発

ENEOSでは、航空機・自動車等のモビリティ、化学品・潤滑油の原料といった幅広い分野におけるカーボンニュートラル化に向け、ジェット燃料やガソリン、軽油等の化石燃料の代替となる合成燃料の製造技術開発に取り組んでいます。

合成燃料は、再生可能エネルギー由来のCO2フリー水素とCO2を原料とするカーボンニュートラル燃料であり、製品ライフサイクル全体でのCO2排出量を抑制できます。また、従来の化石燃料と同様に扱えることから既存の車両や製油所設備、流通経路等を有効利用でき、エネルギートランジションの実現に向けて重要な役割を果たします。

2024年9月に、中央技術研究所敷地内において、国内初となる原料から一貫製造可能な合成燃料製造実証プラントの実証運転を開始しました。製造した合成燃料は、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)開催期間中に万博シャトルバス(軽油)、および来賓・関係者向け車両(ガソリン)に提供しています。

2022年4月に採択されたグリーンイノベーション基金*の支援のもと、合成燃料の早期製造技術確立および社会実装を目指します。

- *日本の「2050年カーボンニュートラル」に向けた経営課題に取り組む企業等に対して、国が10年間、研究開発・実証から社会実装までを継続して支援する事業。水素・燃料アンモニア産業を含む、エネルギー関連産業、輸送・製造関連産業、家庭・オフィス関連産業の分野が対象。

合成燃料の製造工程

「公益信託ENEOS水素基金」による水素エネルギー供給研究助成

ENEOSでは、水素エネルギー社会の早期実現に貢献することを目的に、2006年3月に「公益信託ENEOS水素基金」を創設しました。

同基金は、水素エネルギー供給に関する研究助成に特化した公益信託としては日本初です。水素エネルギー供給に関する「独創的かつ先導的な基礎研究」に対し、総額5,000万円(1件当たりの上限1,000万円)の研究助成金を約30年間にわたり安定的に交付することが可能な規模を有しています。2025年6月現在の信託財産は約6億円であり、今後約10年間にわたって安定的に交付することが可能です。

バイオエタノール(セルロース系エタノール)の製造技術開発

カーボンニュートラルの実現に向けて、自動車用燃料や化学品原料などさまざまな用途でバイオエタノールの利用が期待されています。近年は持続可能な航空燃料(SAF)の原料としても注目されています。一方で、バイオエタノールはサトウキビやトウモロコシなど可食原料からの生産が主流であり、食糧との競合が懸念されています。

ENEOSでは、パルプなどの木質バイオマスや古紙など、食糧と競合しないセルロース資源を原料としたバイオエタノール(セルロース系エタノール)の製造技術開発を進めています。2023年度にTOPPANホールディングス(株)と共同開発契約を締結し、同社開発の難再生古紙を原料とする前処理プロセスと、ENEOS開発のエタノール連続生産プロセスとの組み合わせによる事業化を目指しています。

また、スズキ(株)、(株)SUBARU、ダイハツ工業(株)、トヨタ自動車(株)、豊田通商(株)、マツダ(株)(五十音順)と共同で「次世代グリーンCO2燃料技術研究組合」に参画し、自動車用バイオエタノール燃料を製造する技術研究を推進しています。

調達・物流における取り組み

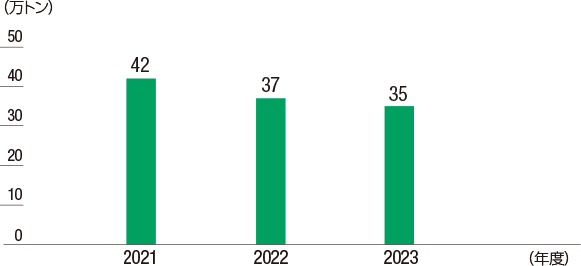

ENEOSでは、主に日本に原油を運ぶ海上輸送において、配送効率や燃費効率の良いタンカーの利用、輸送ルートの最適化、運航スケジュールや速度コントロールによる燃費の向上等に積極的に取り組んでいます。

また、陸上輸送においては、油槽所の集約、タンクローリー等の物流効率化に加えて、アイドリング・ストップの徹底など、燃料消費量の削減に努めています。

国内輸送におけるCO2排出量

- ※対象範囲:ENEOS

- ※エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律

(省エネ法)に基づく国内輸送を対象

流通段階における取り組み

ENEOSでは、全国に展開するサービスステーションにおいて、太陽光パネルの設置やLED照明の導入等を行っており、省電力対策を積極的に推進しています。

消費段階における取り組み

2024年度の販売した製品の使用に伴うCO2排出量(Scope3)は、15,900万トンでした。

ENEOSグループでは、環境負荷低減に寄与する「環境配慮型商品」の販売・開発推進を通じて、消費段階でのCO2排出量削減に取り組んでいます。環境配慮型商品として販売する商品・サービスは、その認定の基準、手続きを明確にし、適切な管理を行っています。

主な「環境配慮型商品」

- 省燃費/高性能多目的潤滑油各種

- 電気自動車/ハイブリッド車向け専用フルード

- 天然ガス、LNG

- 高機能洗浄剤

- 液晶ポリマー

- 再生可能エネルギー発電電力

削減貢献商品の認定

ENEOSでは、環境配慮型商品のうち、社会全体で温室効果ガス(GHG)排出の削減効果を発揮する素材商品を2024年9月から「削減貢献商品」として定義しています。

削減貢献商品の使用におけるGHG排出削減効果の算定に関しては、国際標準化に向けて議論が進むルールの最新動向を社内のガイドラインに都度反映しています。加えて、算定内容の妥当性を確認すべく、外部有識者であるみずほリサーチ&テクノロジーズ(株)のレビューを受けることで、より信頼性の高い数値となるよう取り組んでいます。

削減効果の総計として、2024年度は186万トンCO2-e/年と算定しました。

- ※詳細は、ENEOSの環境配慮型商品をご参照ください。

カーボンオフセットした天然ガス・LNGの販売

ENEOSでは、海外の森林保全プロジェクト由来の二酸化炭素(CO2)クレジット*1により、カーボンオフセット*2した天然ガス・LNGの販売を同社として初めて2021年度に開始し、都市ガス事業者に供給しています。

同社のカーボンオフセットされた天然ガス・LNGは、森林保全プロジェクトから創出されたCO2クレジットなどを利用することにより、地球規模での温室効果ガス排出量削減に加え、現地での雇用の創出や生物多様性の保護等にも貢献しています。

- *1環境保全等のプロジェクトにより創出されたCO2削減効果を、信頼性の高い検証機関がCO2クレジットとして認証したものです。

- *2天然ガスの採掘から燃焼に至るまでの工程で発生するCO2を相殺し実質ゼロとするものです。

取引先等との協働(CSR調達)

資機材などの購入にあたり、環境負荷などの社会的影響を考慮したCSR調達を行っています。

詳細は、サプライチェーンマネジメントをご参照ください。

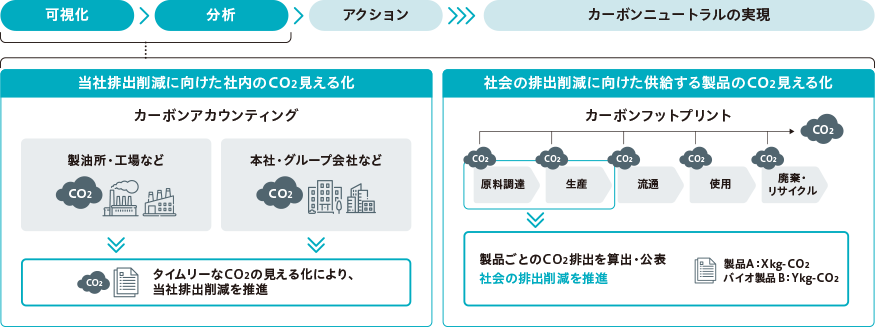

温室効果ガスの排出抑制に向けたCO2見える化

当社グループおよび社会における温室効果ガス排出量削減に向けて、当社グループはそれら排出量の見える化を推進しています。

ENEOSでは、製油所での削減推進のために排出量の適時把握が重要であることから、CO2見える化システムを構築しています。全社の排出量の一元管理と製品ごとの排出量(カーボンフットプリント:CFP*1)の算定ができる体制を構築しました。製油所で実際に取得されたデータを用いたCFP算定は、国内石油業界で初めてです。

同システムを用いて、法定報告の効率化、月次予実管理による計画の実行管理、CFPデータの顧客への提供をしていきます。2024年から、一部製品のCFPデータは顧客への提供を開始しており、対象製品を順次拡大していく予定です。

同システムの構築により、製品単位での炭素情報の統一的な把握・管理、製造における低炭素化の取り組みのCFPへの影響分析や新製品企画段階におけるCFPの見える化、そして低炭素製品の環境価値の訴求によるビジネス機会の創出を目指します。

なお、CFPについては、Cradle to Gate*2と呼ばれる、原料調達から製品の出荷段階までに排出される温室効果ガスの量を算定します。原料調達・製造に伴う排出量の算定にあたってはLCA手法*3を用います。

- *1商品やサービスの原材料調達から製造等の各ライフサイクルにおいて排出される温室効果ガスの排出量を、CO2に換算して表示する仕組み。

- *2原材料調達、生産、流通、販売、使用・維持管理、廃棄・リサイクルで構成されるライフサイクルステージのうち、原材料調達から生産までを指す。

- *3製品製造について、原料等の調達から製造、輸送、使用、廃棄までのライフステージ全体の環境影響を定量的に評価する手法。LCAはLife Cycle Assessmentの略。

ENEOSグループにおけるCO2見える化の概略

気候変動対応に資する事業

再生可能エネルギー発電事業の推進

当社グループは、国内有数の再生可能エネルギー発電所開発・運営実績を有するENEOSリニューアブル・エナジー(以下ERE)を中心として、再生可能エネルギー事業の成長を図っています。なお、再生可能エネルギー発電容量は137.5万kW(2025年6月時点、建設中含む)です。

EREが運営する再生可能エネルギー発電所が2024年度に発電した電力は約16億kWhであり、これは一般家庭約40万世帯分の年間消費電力に相当するとともに、従来の発電方法と比較して約67万t-CO2のCO2削減に貢献しました。

今後も、EREが有する高い事業開発能力・発電所運営力と、当社グループが従来から持つエネルギー事業の知見を結集することにより、さらに事業を発展・加速させ、日本を代表する再生可能エネルギー事業者を目指すとともに、脱炭素社会におけるエネルギーの「3E+S(安定供給・経済性・環境適合性+安全性)」の実現に貢献していきます。

再生可能エネルギー発電所に関する情報は、EREのウェブサイトをご参照ください。

計画中発電事業一覧

| 発電事業 | 発電容量* | 運開予定 | |

|---|---|---|---|

| 国内 | 下松第4メガソーラー発電所 | 1.7万kW | 2025年11月 |

| 知多メガソーラー発電所 | 2.2万kW | 2026年4月 | |

| JRE酒田風力発電所(リプレース) | 2.1万kW | 2027年2月 | |

| 中国・四国地域高圧バルク太陽光発電所① | 4.8万kW | 2027年12月 |

- *発電能力100%ベース

エネルギー源別発電能力(2025年6月末現在)

| 火力*1(10拠点) | 石油等(7拠点) | 917MW |

| LNG(CCGT*2) (3拠点) |

1,389MW | |

| 太陽光(99拠点) | 952MW | |

| 風力(13拠点) | 187MW | |

| バイオマス(2拠点) | 91MW | |

| 合計 | 3,537MW | |

- *1火力は製油所自家使用除き能力。

- *2CCGT(コンバインドサイクルガスタービン)を備えたガス火力発電所。

- ※水力は2025年度以降集計対象外となりました。

再生可能エネルギー発電実績(2024年度)

| 太陽光 | 1,236,616MWh |

| 水力 | 23,865MWh |

| 風力 | 472,228MWh |

| バイオマス | 566,882MWh |

| 合計 | 2,299,591MWh |

2024年度のENEOS Powerにおける温室効果ガス排出係数*は、0.000508t-CO2/kWh(調整後)です(暫定値)。

- *通常メニュー(再エネ電力/再エネ電力(FIT)メニュー・CO2フリー電力メニュー以外)における温室効果ガス排出係数

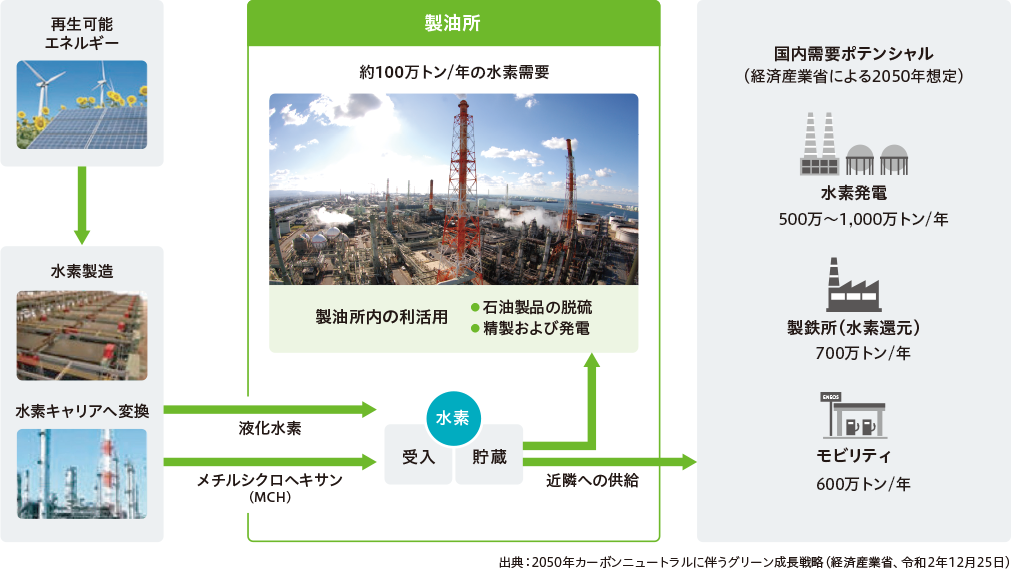

水素サプライチェーンの構築

水素は、運輸分野・産業分野などの幅広い経済活動において脱炭素化に寄与するポテンシャルを持っています。当社グループでは、水素をカーボンニュートラル実現のカギを握る有望な次世代型エネルギーの1つであると捉えています。

まず、運輸分野においては、燃料電池自動車(FCV)の普及台数は約8,900台(2025年6月末時点)であり、水素ステーションは全国に約150カ所が整備されています。ENEOSは、そのうち33カ所(2025年6月末時点)を運営しています。FCVは水素の充填時間の短さや航続可能距離の長さ等の利点を活かし、従来の乗用車に加えて、バスやトラックといった商用車としての普及が期待されています。日本政府は2023年に改訂した「水素基本戦略」において商用車支援の重点化を打ち出しており、ENEOSもそれに沿った水素ステーションの整備を検討しています。また、カーボンニュートラル化を見据えて、再生可能エネルギー由来電力と水電解装置を用いて水素を製造・販売する水素ステーションの導入も一部で行っています。

さらに、再生可能エネルギー等の資源が豊富な海外で製造した水素を日本に輸送・供給するサプライチェーンの構築を目指し、国内外の企業や自治体とも協業しながら、さまざまなプロジェクトを進めています。その一環として、海外からグリーン水素を大量かつ高効率に国内に輸送するため、水素キャリアの1つであるメチルシクロヘキサン(MCH)に着目し、コスト低減に資する独自のDirect MCH®技術の開発に取り組んでいます(詳細はニュースリリース参照)。

ENEOSの製油所は、従来から大量の水素を安全に取り扱ってきたノウハウや、港湾・桟橋・タンク等の既存インフラを有することに加えて、発電所や製鉄所等の大規模な事業所と近接しています。水素の安定供給に関する重要拠点となるポテンシャルを有しており、これらを最大限活用しながら、水素供給インフラの整備検討を進めていきます。

製油所をハブとする水素サプライチェーンの構築

水素サプライチェーン構築関連の活動

海外

| プロジェクト・組織 | 地域 | 事業概要 |

|---|---|---|

| 日豪間の水素サプライチェーンの構築 | オーストラリア | 豪州において、安価で安定的な再エネ電力由来の水素製造の供給可能性について協業検討を実施。 効率的な水素の貯蔵・輸送形態の1つであるメチルシクロヘキサン(MCH)プラントおよび日本への海上輸送について検討。 |

| マレーシアを拠点とした水素サプライチェーン構築(再エネ由来) | マレーシア | マレーシア・サラワク州において、水力発電所による再エネ由来の電力を用いて、数万トン規模の水素を製造。その後、MCHに変換し、ケミカル船によりマレーシア国外の需要地への海上輸送を検討。 詳細は、ニュースリリース参照。 |

| 日米水素サプライチェーン構築へ向けた資本参画 | 米国 | メキシコ湾におけるコスト競争力のあるクリーン水素製造およびMCHの日本への輸出に関する事業化可能性について検証を進めるため、米国企業 MVCE社(正式名称:MVCE Gulf Coast, LLC)に資本参画。 詳細は、ニュースリリース参照。 |

日本国内

| プロジェクト(地域) | 事業概要 |

|---|---|

| NEDOグリーンイノベーション基金事業への採択 | 水素サプライチェーンの構築に向けて実施する、①MCHサプライチェーンの大規模実証、②直接MCH電解合成(Direct MCH®)技術開発、③水素発電技術(専燃)実機実証、④液化水素サプライチェーンの商用化実証の計4件の実証事業が、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「グリーンイノベーション基金事業」として採択。実証期間は2030年度末までを予定。 詳細は、ニュースリリース参照。 ・実証事業①~④(4件)に関するニュースリリース ・実証事業④に関する川崎重工業(株)および岩谷産業(株)との連名ニュースリリース |

| 水素ステーションの整備 | 日本全国における水素ステーションは約155カ所あり、このうちENEOSは31カ所(2025年9月時点)の水素ステーションを運営。2018年2月に自動車メーカーとインフラ事業者、金融投資家等が設立した「日本水素ステーションネットワーク合同会社(JHyM)」に参画し、オールジャパンでの協業により、戦略的な水素ステーションの整備と効率的な運営に取り組む。 ENEOSの水素ステーション 詳細は、ニュースリリース参照。 |

| 水素ステーション内で製造した再エネ由来水素の商用販売(国内初) | 水素ステーション内の太陽光パネルで発電した電力とENEOSグループから調達した再エネ電力を使用して水を電気分解することによって製造した水素を販売。水電解装置の運転を再エネ発電量や水素需要の状況に応じて最適に制御する水素EMS(エネルギーマネジメントシステム)を導入。 将来的には、水素EMSとさまざまなエネルギーリソースを遠隔制御するVPP(バーチャルパワープラント)を連携させることにより、安価な電気代での水素の製造を目指す。 次世代型エネルギー供給プラットフォーム 詳細は、ニュースリリース参照。 |

| 羽田空港および周辺地域の水素利用調査 | 海外で製造した水素を川崎臨海部に輸入し、需要地である羽田空港周辺まで輸送するモデルによる水素供給ポテンシャルの調査、羽田空港施設内の電気・熱・GSE車両への水素利活用および周辺地域の水素利活用による水素需要ポテンシャルの調査等を実施する。 詳細は、ニュースリリース参照。 |

| 北海道大規模グリーン水素サプライチェーン構築事業 | 国内最大規模となる国産グリーン水素サプライチェーン構築に向けて、2024年2月に出光興産(株)および北海道電力(株)と共同検討を行うことに合意し、覚書を交換。 2030年頃までに北海道苫小牧西部エリアにおいて、国内最大となる約1万トン/年以上のグリーン水素を製造できる水電解プラント(100MW以上)を建設し、製造したグリーン水素を地域の工場などにパイプラインで供給するサプライチェーンの構築を目指す。 詳細は、ニュースリリース参照。 |

| 水島コンビナートにおける水素の利活用に関する共同検討 | ENEOSは水島製油所において水素の受入・貯蔵・供給に向けて検討を行い、JFEスチール(株)の西日本製鉄所(倉敷地区)における試験炉や製鉄所内の燃料用途として必要とされる水素を供給することを目指す。 詳細は、ニュースリリース参照。 |

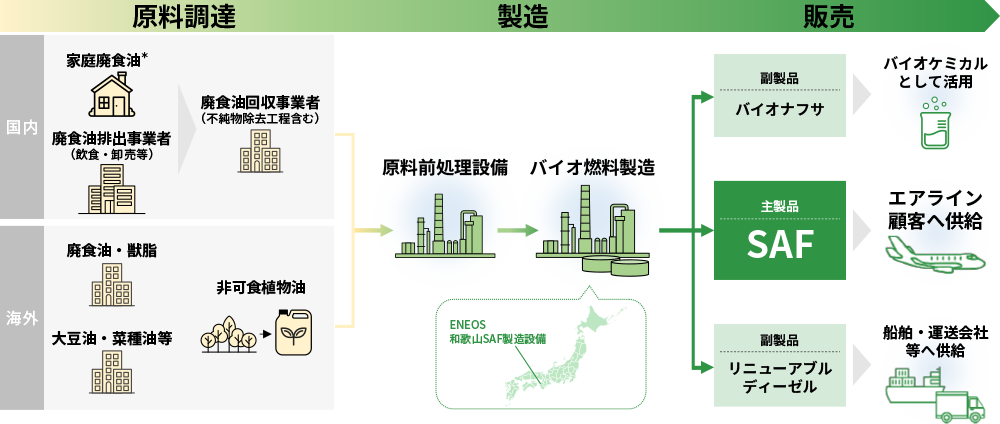

SAFのサプライチェーン構築

ENEOSでは、SAF*の自社製造体制、輸入体制の構築を通じ、SAFのサプライチェーン構築を目指した取り組みを進めています。

自社製造体制については、和歌山製造所において、廃食油や獣脂などを原料とするSAF製造設備を導入し、2028年度以降に年間40万KLの量産供給体制の構築を目指して計画を進めています。海外においても2025年7月にPar Pacific社、三菱商事(株)とともに米国におけるバイオ燃料の製造・販売事業に参入することで合意しました。Par Pacific社が運営するハワイ州Kapolei製油所の既存設備を活用・一部改修をすることで年間約15万KLのSAF製造が可能となります。

輸入体制については、2024年7月に日本航空(株)(JAL)、2025年2月にはスカイマーク(株)と、SAF売買に関する契約を締結しました。国内石油元売会社として初めてSAFを輸入することで、 国内外でSAFの調達を進めている航空業界への供給を実現し、航空業界とのパートナーシップによる国内のSAFの普及を図っています。

また、原料については、現状、飲食店などから排出される事業系廃食油(年間50万トン)のうち12万トンが海外に輸出されており、一般家庭から排出される廃食油(年間10万トン)の約9割は廃棄されています。これらの廃食油もSAFの原料として活用するべく、他社とのパートナーシップなどを通じた回収スキームの構築を検討しています。

取り組みの詳細は、SAF(持続可能な航空燃料)をご参照ください。

- *Sustainable Aviation Fuel。廃食油、バイオマスや廃棄物等を原料とする低炭素の持続可能な航空燃料。

SAFのサプライチェーン構築

環境価値の販売開始

ENEOSでは、2024年9月から、航空機を利用する法人向けに、SAFの環境価値*1の販売を開始しました。販売にあたっては、第三者保証を受けたSAFによる環境価値提供プラットフォームを活用することで、SAFの環境価値のトレーサビリティを確保しています。

ENEOSは、航空業界へのSAF を含めたエネルギーの安定供給を目指しています。しかしながら、コストやサプライチェーンの制約により、航空業界のステークホルダーにおけるSAFの利用推進には課題があります。この取り組みを通じてENEOSは、SAFのコストとメリットを航空業界の関係者と共有するための仕組みを構築し、CO2排出量実質ゼロを目指す航空業界と法人顧客の目標達成を支援します(詳細は、ニュースリリースをご参照ください)。

また、ENEOSでは、SAFの環境価値の販売に加え、自社においてもScope3の環境価値を購入し、従業員の航空機を利用した出張に伴うScope3の排出について、137.504 t‐CO2をインセット*2しました。

- *1SAFの利用に伴うGHG排出削減効果。航空会社は、航空機の運航による直接的なCO2排出(航空会社のScope1)が削減されます。それと同時に、航空貨物輸送や従業員の出張等で発生する間接的なCO2排出(航空利用者のScope3)が削減されます。

- *2カーボンインセットとは、自社の事業活動の範囲内で直接的に排出量を削減する方法。例えば、出張時の航空機利用によるCO2排出を、SAFの環境価値を活用して削減します。これは、事業活動外で排出量を相殺するカーボンオフセットとは異なり、事業活動内での削減を目指すものです。

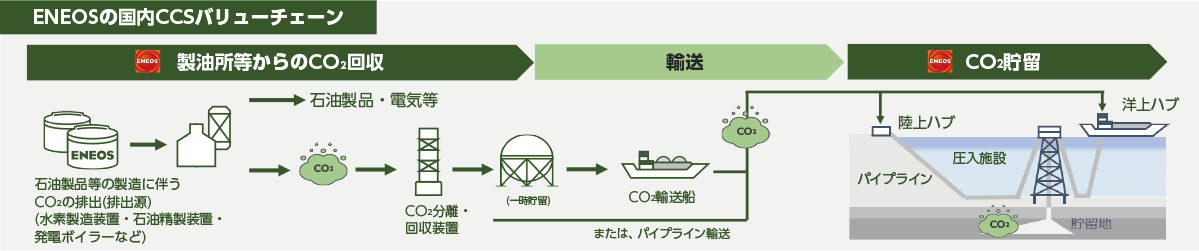

CCS事業の推進

当社グループは、2050年カーボンニュートラルを目指す政府や、その実現に向けて積極的に取り組むさまざまな事業者と連携し、大規模CCS事業を2030年代初頭に開始すべく準備を進めています。

当社グループの石油・天然ガス開発事業では、米国テキサス州において、火力発電所の排ガスから回収したCO2を地中に圧入するCCS/CCUS事業を2016年から商用化しており、地層評価やCO2圧入等に関する技術や知識をすでに有しています。これらのノウハウを最大限活用すると同時に他企業とも協業しながらスケールアップやコストの最小化を推し進め、本格的なCCSの実装を目指します。

CCS事業関連の活動

| 開始時期 | 事業会社 | 活動内容 |

|---|---|---|

| 2023年2月 | ENEOS、ENEOS Xplora | 電源開発(株)、ENEOS、ENEOS Xploraの3社共同で、西日本におけるCO2の貯留検討を目的とした西日本カーボン貯留調査(株)を設立 |

| 2023年3月 | ENEOS Xplora | CO2貯留に必要な海洋掘削技術を保有する日本海洋掘削の株式を取得 |

| 2023年8月 | ENEOS、ENEOS Xplora | 令和5年度(独)エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)「先進的CCS事業の実施に係る調査」の受託先に電源開発(株)とともに選定 |

| 2023年12月 | ENEOS、ENEOS Xplora | 日豪間の CCS バリューチェーン構築に向けた Santos社との共同検討を開始 |

| 2024年3月 | ENEOS Xplora | CCS バリューチェーン構築に向けた Chevron New Energies社との共同検討を開始 |

| 2024年3月 | ENEOS、ENEOS Xplora | 三菱商事(株)、PETRONAS CCS Solutions社、ENEOS、ENEOS Xploraの4社で、東京湾を排出源とする海外 CCS バリューチェーン構築に向けた検討に関する覚書を交換 |

| 2024年9月 | ENEOS、ENEOS Xplora | 令和6年度(独)エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)「先進的CCS事業に係る設計作業等」において当社プロジェクトであるマレー半島沖北部PJが採択 |

| 2024年10月 | ENEOS、ENEOS Xplora | 令和6年度(独)エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)「先進的CCS事業に係る設計作業等」において当社プロジェクトである九州西部沖PJが採択 |

ENEOSの国内CCSバリューチェーン

CO2-EOR技術・CCS技術を活用した石油・ガス開発

ENEOS Xploraは、CO2の排出削減に配慮しながら事業活動を推進しています。

米国テキサス州において、火力発電所の燃焼排ガスから回収したCO2を老朽化した油田に圧入するプロジェクトに取り組んでいます。このプロジェクトでは、2017年4月からの累計で500万トンのCO2を回収・貯留に圧入しており、CO2-EOR(Enhanced Oil Recovery:石油増進回収)技術による原油増産効果に加え、温室効果ガスの排出削減に大きく貢献しています。

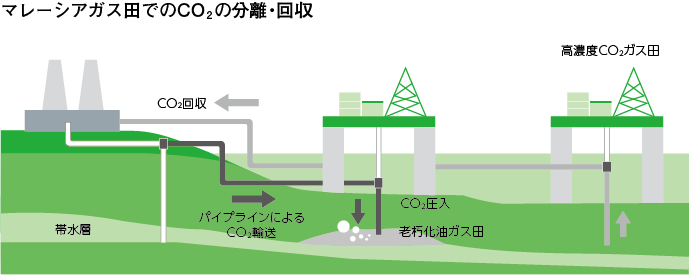

また2024年3月に、マレーシアの国営石油会社ペトロナスおよびペトロナスが100%出資するチャリガリとの間で、マレー半島沖合の高濃度CO2を含む未開発の5ガス田群の生産分与契約を締結、さらにチャリガリと共同操業協定を締結しました。これは、従来型の開発と、ガス田から回収したCO2を再度地下に圧入するCCSとを組み合わせるもので、低炭素の石油・天然ガス開発を目指します。

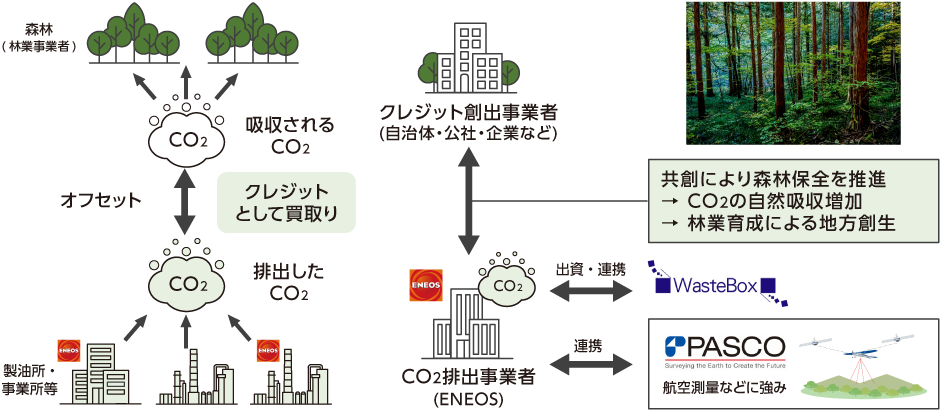

森林吸収(CO2の自然吸収増加)

当社グループは、重要なCO2除去手段として森林等の自然吸収を活用します。自社排出分における2040年度の73%削減、2050年度のカーボンニュートラル実現に向け、国内外において森林由来のカーボンクレジットを創出し活用する取り組みを推進しています。

森林吸収プロジェクト

| 地域 | 開始時期 | 内容 |

|---|---|---|

| 国内 | 2022年1月 | 愛媛県久万高原町とJ-クレジット*創出に関する連携協定を締結 |

| 2022年11月 | (公社)新潟県農林公社とJ-クレジット創出に関する連携協定を締結 | |

| 2023年11月 | 日本生命保険(相)と共同で北海道森町とJ-クレジット創出に関する連携協定を締結 | |

| 2024年6月 | (一社)わかやま森林と緑の公社とJ-クレジット創出に関する連携協定を締結 | |

| 2024年11月 | (公社)ふくしま緑の森づくり公社とJ-クレジット創出に関する連携協定を締結 | |

| 2024年12月 | 北海道鶴居村森林組合および農林中央金庫とJ-クレジット創出に関する連携協定を締結 | |

| 2025年5月 | 岩手県一関市とJ-クレジット創出に関する連携協定を締結 | |

| 2025年8月 | 島根県、島根県森林組合連合会、(一社)島根県森林協会、(公社)島根県林業公社とJ-クレジット創出に関する連携協定を締結 | |

| 海外 | 2023年7月 | 住友林業グループが組成する米国森林ファンドEastwood Climate Smart Forestry Fund I へ出資 |

- *省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO2等の温室効果ガスの排出削減量や、適切な森林管理によるCO2等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度。