ガバナンス体制

基本的な考え方

ENEOSホールディングスは、ENEOSグループの事業活動の基礎となる「ENEOSグループ理念」を定め、コーポレートガバナンスを適切に構築・運営することによりこれを実現し、もって、ENEOSグループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図ります。

このような認識のもと、当社は、以下のとおり、当社グループのコーポレートガバナンスを構築・運営します。

コーポレートガバナンスに関する基本方針

当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、グループの経営における透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行う仕組み(コーポレートガバナンス)を構築・運営することを目的に「ENEOSグループのコーポレートガバナンスに関する基本方針」を制定しています。

これは、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」を踏まえて、当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方およびその構築・運営に関する事項を体系的かつ網羅的に定めたものです。

なお、この基本方針は、当社の株主をはじめ、当社グループのお客様、お取引先、従業員、地域社会等あらゆるステークホルダーに対するコミットメントとして、当社のウェブサイト等に開示しています。

- ENEOSグループのコーポレートガバナンスに関する基本方針

- (別紙1) ENEOSグループ行動基準

- (別紙2) 中期経営計画

- (別紙3) 内部統制システムの整備・運用に関する基本方針

- (別紙4) 独立役員の独立性判断基準

- (別紙5) ディスクロージャーポリシー

- (別紙6) 株主還元および資本政策に関する考え方

- コーポレート・ガバナンス報告書(更新日2025年11月25日)

コーポレートガバナンスの構築・運営に関する基本的事項

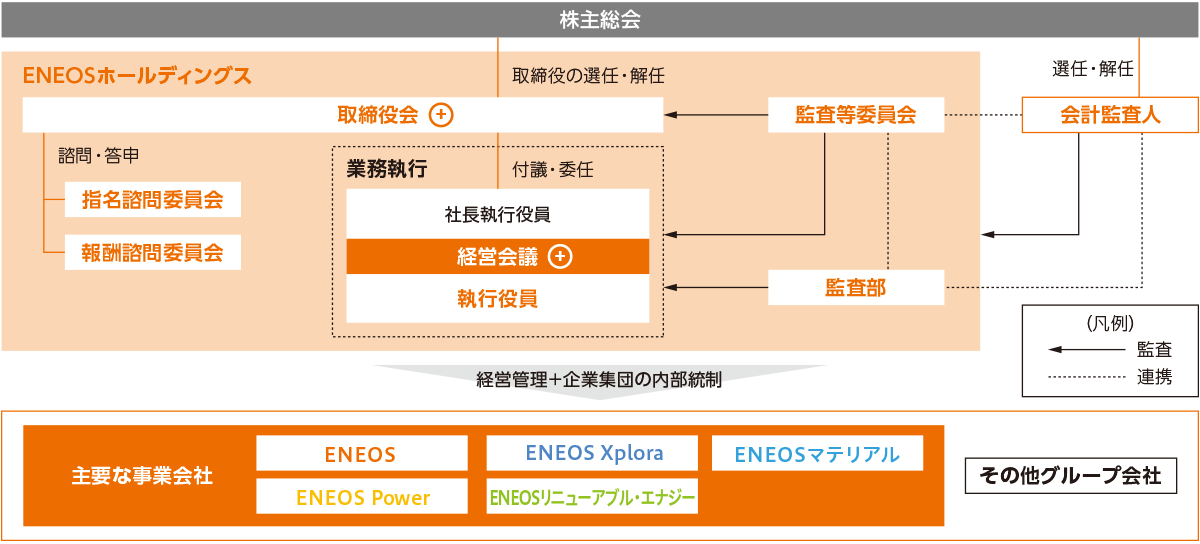

- 1.持株会社としての経営管理

- 当社は、グループ全体最適の観点から、ENEOSグループ理念、ENEOSグループ行動基準、中長期経営計画・予算等の経営の基本方針(以下「経営の基本方針」という。)の策定、経営資源の配分および各子会社の経営管理を行います。

- 2.当社と主要な事業会社の経営体制

- 当社グループは、当社の強いリーダーシップの下、ポートフォリオ経営を強力に推進するべく、当社を持株会社とし、その下に各主要な事業を推進するための5つの事業会社を配置するという体制をとります。

主要な事業会社であるENEOS株式会社、ENEOS Xplora株式会社、株式会社ENEOSマテリアル、ENEOS Power株式会社およびENEOSリニューアブル・エナジー株式会社は、当社が定める経営の基本方針の下、それぞれの事業特性に応じて、自律性・機動性・独立性を高めた業務執行体制を構築します。

- 3.機関設計

- 当社は、監査等委員会設置会社とします。

- 4.取締役会

- 当社の取締役会は、複数の社内出身の取締役および社外取締役で構成するとともに、社外取締役がその議長を務め、次の方針に基づき運営します。

- (1)経営の基本方針の審議・決定および業務執行に対する監督に重点を置きます。

- (2)業務執行の機動性の向上を図るため、重要な業務執行の決定の一部を当社の取締役を経て社長執行役員に委任します。

- (3)当社および主要な事業会社の重要な業務執行案件にかかる投資採算性評価・リスク・進捗等の重要事項について、当社の社長執行役員および各主要な事業会社の社長等から報告を受け、経営の基本方針との適合性を検証し、これらを監督します。

- 5.監査等委員会

-

- (1)当社の監査等委員会は、強力な情報収集力を有する常勤の監査等委員と、豊富な知識・経験に加え、強固な独立性を有する社外取締役である監査等委員とが適切に連携するとともに、社外取締役がその委員長を務め、高い実効性と客観性をもった組織的かつ体系的な監査を行います。

- (2)当社の監査等委員会は、監査等委員が取締役としてそれぞれ有する取締役会における議決権の行使および監査等委員でない取締役の人事・報酬に関する意見陳述権の行使を通じて、業務執行について監督を行います。

- 6.社外取締役

- 当社は、社外取締役の豊富な知識・経験を経営に活かすとともに、意思決定の透明性・客観性を確保するため、次の取組みを行います。

- (1)当社の取締役会において経営の基本方針を決定するにあたり、その検討段階から社外取締役の関与を求め、多角的な観点から検討・議論を重ねるとともに、重要な業務執行の決定および重要な業務執行の監督にあたっては、社外取締役の意見を踏まえ、経営の基本方針との適合性を十分検証します。

- (2)当社の取締役会において当社の取締役等の人事・報酬を決定するにあたり、社外取締役が過半数を占め、かつ社外取締役が議長を務める指名諮問委員会・報酬諮問委員会に諮問することにより、その決定プロセスの透明性を確保します。

- 7.執行役員、グループCxOおよび経営会議

-

- (1)当社は、取締役会の決定に基づき機動的に業務を執行する機関として、執行役員を置きます。

- (2)当社は、グループガバナンスの向上を図るべく、主要な事業会社に横串を通し、会社間の連携強化、経営資源の配分の最適化等を担う役職として、グループCxOを設置します。

- (3)当社は、社長執行役員が業務を執行するにあたり、社長決裁事項の協議機関として、社長執行役員、副社長執行役員、常務執行役員のうち社長執行役員が指名する者、主要な事業会社の社長等から構成する経営会議を設置し、慎重な審議を経て意思決定を行います。

- (4)経営会議には、常勤の監査等委員が出席し、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するとともに、これらを他の監査等委員と共有します。

- 8.主要な事業会社におけるガバナンス体制

-

- (1)各主要な事業会社は、監査等委員会設置会社または監査役設置会社とします。各主要な事業会社においては、取締役が相互監視機能を十分発揮するための仕組みとして取締役会を設置し、各主要な事業会社自らがリスク分析や経営の基本方針との適合性の検証を十分行います。また、当社の常勤の監査等委員については、必要に応じて、主要な事業会社の監査等委員である取締役(非常勤)または監査役(非常勤)として派遣し、主要な事業会社の取締役の職務執行を監査します。

- (2)主要な事業会社の業務執行(当該主要な事業会社の傘下の子会社の重要な業務執行案件を含む。)については、当該主要な事業会社にて決定します。

- (3)主要な事業会社は、重要な業務執行の内容その他当社が定める事項を当社に報告します。

- (4)当社は、各主要な事業会社の取締役会を適切にモニタリングしまたは取締役の職務執行を監査するため、必要に応じて、当社の副社長執行役員または常務執行役員を主要な事業会社の監査等委員でない取締役(非常勤)もしくは取締役(非常勤)または監査等委員である取締役(非常勤)もしくは監査役(非常勤)として、それぞれ派遣します。

体制

コーポレートガバナンス体制

取締役会

法令、定款に定める事項、経営の基本方針などを決議し、当社および主要な事業会社の業務執行案件を監督します。

経営会議

社長決裁にあたっての協議機関として、社長執行役員、副社長執行役員、常務執行役員のうち社長執行役員が指名する者、主要な事業会社の社長等から構成する「経営会議」を設置し、定期的に、また、必要に応じて随時、開催しています。

これにより、当社および主要な事業会社の経営陣による慎重な審議の上、適正かつ効率的な意思決定を行います。

コーポレートガバナンス体制早見表(2025年6月26日現在)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 機関設計の形態 | 監査等委員会設置会社 |

| 監査等委員でない取締役の人数* | 6名(社内2、社外4) |

| 監査等委員である取締役の人数* | 4名(社内1、社外3) |

| 取締役の合計人数 | 10名(社内3、社外7、うち女性取締役4) |

| 社外(独立)取締役比率 | 70% |

| 女性取締役比率 | 40% |

| 取締役会議長 | 社外取締役 |

| 監査等委員でない取締役の任期 | 1年 |

| 監査等委員である取締役の任期 | 2年 |

| 執行役員制度の採用 | 有 |

| 取締役の選解任の決定機関 | 株主総会 |

| 取締役の報酬等の限度額等の決定機関 | 株主総会 |

| 社長の意思決定を補佐する機関 | 経営会議 |

| 取締役会の任意諮問機関 | 指名諮問委員会・報酬諮問委員会(社内1、社外4 議長:社外) |

| 会計監査人の任期 | 1年 |

- * 直近の株主総会(第15回定時株主総会)において、10%以上の反対票を投じられた取締役はいません。

取締役会の概要と2024年度実績

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 概要 | 当社の取締役会は、複数の社内出身の取締役および社外取締役で構成するとともに、社外取締役がその議長を務め、次の方針に基づき運営しています。

|

| 議長 | 社外取締役(川﨑博子)* |

| 2024年度の実績 | 合計16回開催し、主に以下のテーマを含む第4次中期経営計画の策定について審議を行い、また、JX金属の上場方針等についても審議を行いました。

|

- * 役員については役員一覧をご参照ください。

指名諮問委員会・報酬諮問委員会の概要と2024年度実績

| 指名諮問委員会 | 報酬諮問委員会 | |

|---|---|---|

| 概要 | 当社の取締役候補者の決定プロセスの透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として、構成員の過半数を独立した社外取締役とする「指名諮問委員会」を設置し、当社の取締役の人事(選解任を含みます)を諮問しています。指名諮問委員会は、取締役5名(うち社外取締役4名)で構成*1、2し、社外取締役のうち1名を議長としています。また、当社の取締役会は、指名諮問委員会に、当社の会長および社長ならびに主要な事業会社の社長の後継者計画を諮問することとしています。 | 取締役および執行役員の報酬等にかかる決定プロセスの透明性・客観性を担保するため、取締役会の諮問機関として、構成員の過半数を独立した社外取締役とする「報酬諮問委員会」を設置しています。報酬諮問委員会は、取締役5名(うち社外取締役4名)で構成*1、2し、社外取締役のうち1名を議長としています。また、当社の取締役会は、報酬諮問委員会に、取締役および執行役員の報酬等の決定方針、報酬制度および具体的な報酬額を諮問することとしています。 |

| 議長 | 社外取締役(川﨑博子)*3 | 社外取締役(川﨑博子)*3 |

| 目的 | 取締役候補者の決定プロセスの透明性の確保 | 取締役および執行役員の報酬等にかかる決定プロセスの透明性・客観性の担保 |

| 2024年度の実績 | 合計6回開催し、取締役会・諮問委員会の構成、諮問対象・プロセスのあり方等について審議を行いました。 | 合計3回開催し、事業特性に応じた報酬設計、賞与・株式報酬制度の見直し等について審議を行いました。 |

- *1指名諮問委員会・報酬諮問委員会の構成は、2025年6月26日現在のものです。

- *2独立した客観的な観点から経営の監督を行う社外取締役と、当社グループの経営状況等を熟知している社内取締役との間で建設的な議論が交わされるべきと考えているため、指名諮問委員会および報酬諮問委員会の構成員を監査等委員でない社外取締役および社長としています。

- *3役員については役員一覧をご参照ください。

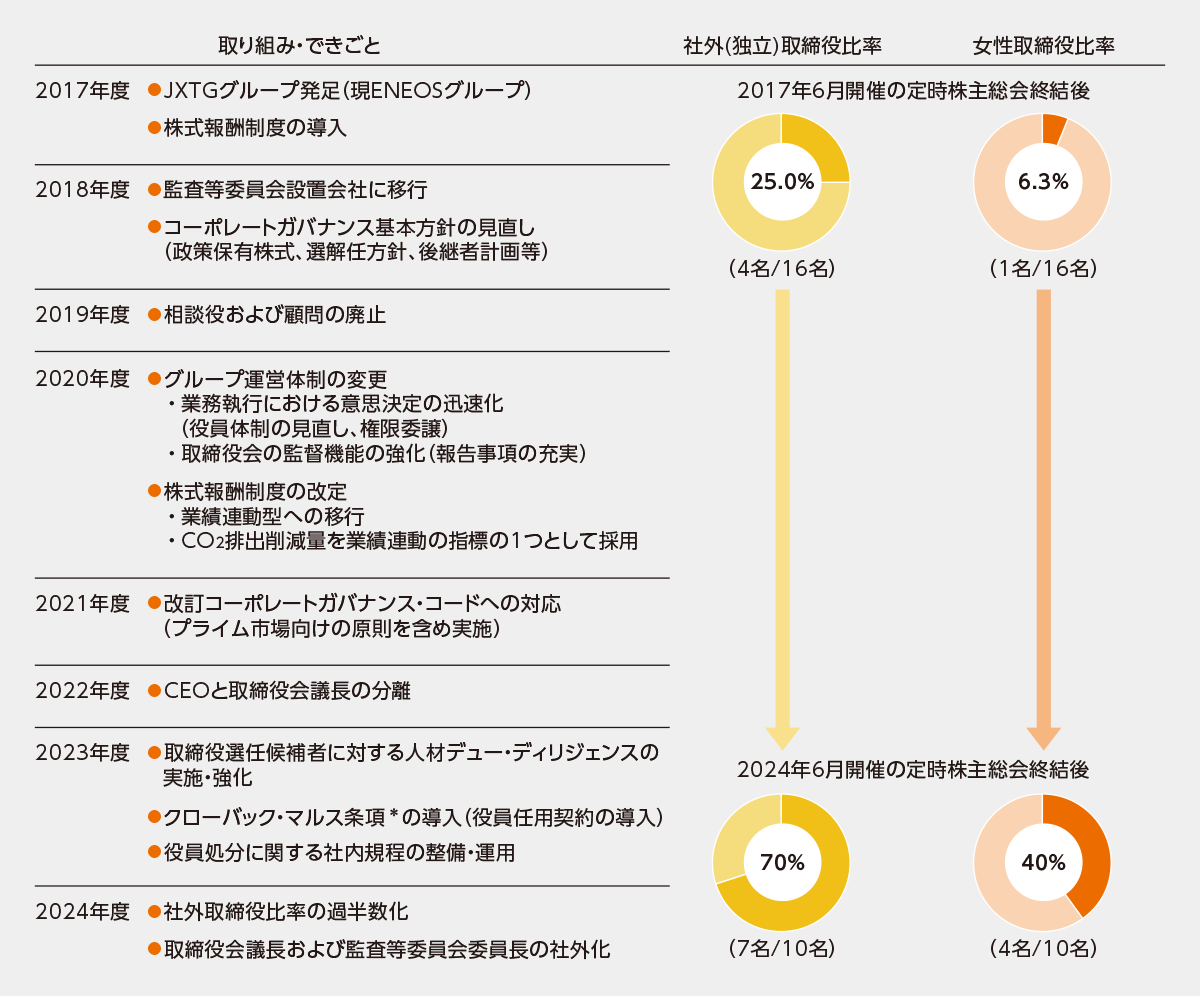

コーポレートガバナンスの強化

2017年の経営統合以降、当社は適切な経営体制の構築およびグループ運営のために、コーポレートガバナンスの強化策を順次、講じてきました。

コーポレートガバナンス強化の変遷

- * クローバック条項: 役員に重大なコンプライアンス違反等があった場合、支給後の役員報酬の全部または一部を返還させる条項。

マルス条項: 同様の場合、支給前の役員報酬の全部または一部を没収する条項。

再発防止策の総括

過去に経営トップが不適切な行為に及んだことを受けて抽出された課題点について、再発防止策を着実に実行しています。

- 1.取締役選任プロセス強化

- 取締役選任の際の人材デュー・ディリジェンスを強化(規範逸脱・ハラスメント・アルコールに関するリスクに着目)

- 2.役員の規範意識の強化

- コンプライアンス・コミットメントを表明(ENEOSホールディングス・主要な事業会社の社長等)

- 外部有識者等を講師に招いたコンプライアンス実地研修を年4回実施

- コンプライアンス全般や重要法令に関する各種eラーニングを完全受講

- 3.取締役の行動管理

- 取締役の社用会食に関するルールを制定し運用

- 4.取締役のモニタリング強化

- 取締役に対しアップワードフィードバック*を実施

- * 自身の行動や日頃のマネジメントの状況等について、周囲のメンバーから客観的な気付きを得る取り組み

重点課題と計画・実績

2024年度の目標と結果・進捗

評価:達成・順調未達

| ESG重点課題 | 取り組み項目 | 目標(KPI) | 結果・進捗状況 | |

|---|---|---|---|---|

| コーポレートガバナンスの適切な構築・運営 | 取締役会実効性評価 | 取締役会実効性評価の実施(改善プロセスの実行を含む) | 実施 | |

| 役員向け研修 | 役員向け研修の実施 | 外部講師を招き4回実施 | ||

主な取り組み

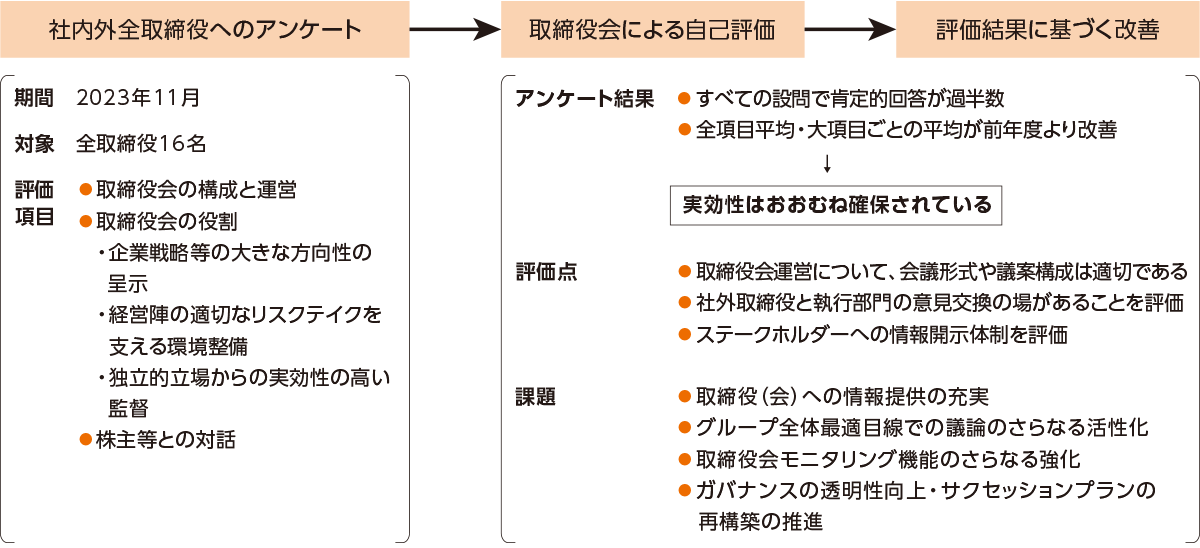

取締役会の実効性評価

当社の取締役会は、2016年度から毎年度、実効性の評価を実施し、改善につなげています。

2024年度においては、2024年11月から同年12月にかけて、社外を含む全取締役を対象としたアンケートを行い、取締役会全体の実効性について評価しました。その評価・分析結果は、2025年2月27日開催の取締役会および同年3月26日開催の取締役会で報告しました。

当該事業年度は、評価プロセスの客観性・透明性確保の観点から、第三者機関のサポートを導入し、次の項目による深度ある評価を実施しました。

<評価の項目>

- 1.取締役会の構成と運営

- 2.取締役会の役割

- 企業戦略等の大きな方向性の呈示

- 経営陣の適切なリスクテイクを支える環境整備

- 独立的立場からの実効性の高い監督

- 3.株主等との対話

結果、肯定的回答が大宗を占めており、取締役会の実効性はおおむね確保されていると評価しました。一方で、相対的に低評価の項目も残されており、さらなる改善が必要と考えています。

そのため、以下の項目等に取り組んでいく予定です。

- 1.グループ全体の経営戦略やCxO報告による戦略議論、資本政策の議論を拡充するとともに、議長采配をさらに強化し、グループ全体最適目線での一層の議論活性化を図る。

- 2.社外取締役への幅広い観点のリスクや投資案件の情報提供により、取締役会におけるモニタリング機能のさらなる改善を図る。

- 3.経営会議議論の共有や現場・事業所視察等により、社外取締役への情報提供の充実を図る。

また、2023年度の課題とされた「監督機能のさらなる強化」「取締役会での議論・説明の質の向上」に関しては、以下の取り組みを実施しました。

- 1.あるべきENEOSグループに向けた、ガバナンスの透明性向上(社外取締役比率70%、取締役会議長の社外化)やサクセッションプランの再構築を進めた。

- 2.第4次中期経営計画の策定を通し、グループ全体最適目線で、2025年度以降の経営戦略を議論した。

- 3.現場・事業所視察、社外取締役議長の経営会議オブザーバー参加、社外取締役による主要な事業会社社長との面談等により、社外取締役への情報提供を強化した。

- 4.取締役会内の議論を活性化させるべく、原則として、取締役会の前後に社外取締役と執行側との間で、個別の事業方針等に関する意見交換会を開催した。

また、当社の監査等委員会は、2024年度における監査活動の実効性についての評価を実施しました。監査等委員間で問題意識を共有し、2025年度の監査計画に反映するとともに実効的な監査体制の構築に努めています。

実効性評価のプロセス

取締役候補者の選任方針

当社の取締役会は、自由闊達で建設的な議論・意見交換ができる適切な員数を維持し、取締役個々の知識・経験・能力を考慮しつつ、多様性にも配慮して、メンバーを構成することとしています。また、取締役の過半数を独立社外取締役*とすることとしており、2025年6月26日現在の社外独立役員比率は70%です。

社外取締役候補者を除く取締役候補者の選任にあたっては、第三者機関が多角的な視点およびそれらに対して適切な尺度により評価(人材デュー・ディリジェンスおよび取締役候補者本人インタビュー)し、選任前に指名諮問委員会において当該結果を踏まえて審議したうえで取締役会に答申することによって、客観性・公正性を担保することとしています。

当社の監査等委員でない取締役については、高い職業的倫理観を持ち、戦略的な思考力・判断力に優れ、かつ、変化への柔軟性等を有し、グループ全体最適の観点から意思決定と経営の監督ができる者を選任しています。そのうち2名以上は独立社外取締役としています。

当社の監査等委員である取締役については、高い職業的倫理観を持ち、法律・財務・会計等について一定の専門的な知識を備え、取締役の職務執行を適切に監査するとともに、業務執行について適切に監督できる者を選任し、このうち過半数は独立社外取締役としています。

- *当社の「独立役員の独立性判断基準」を満たす社外取締役。

社外取締役のサポート体制

当社の監査等委員でない社外取締役4名および監査等委員である社外取締役3名は、いずれも、当社が上場している東京および名古屋の両証券取引所の定めに基づく独立性基準を満たしています。取締役会の議案の資料は原則3日前までに社外取締役に送付するとともに、事前に説明しています。また、社外取締役を含む全監査等委員による監査監督機能充実のため、執行部門から指揮命令系統(人事評価を含みます)を明確に独立させた「監査事務室」を置き、監査等委員の職務を補助する専任スタッフを配置しています。さらに、監査等委員でない社外取締役の職務遂行を支援する組織を法務部内に設置し、専任スタッフを配置しています。

取締役および主要な事業会社の監査役のトレーニング

当社および主要な事業会社の取締役ならびに主要な事業会社の監査役は、グループ理念を実現し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るべく職務を遂行する責務を負っています。そのために必要な知識・能力の向上を支援するために、当社および主要な事業会社は、それぞれの取締役ならびに監査役に対して、会社法、内部統制システム、会計・税務、事業戦略、組織等に関する研修を受ける機会を提供するほか、自己研鑽に必要な費用を負担しています。さらに、社外取締役に対しては、就任時に当社グループの事業に関する基本的事項を説明するとともに、就任後も理解を深めるための事業説明会や事業所視察等を実施しています。

2024年度の実績および2025年度の予定

| テーマ | 対象 | 年度 | 研修内容 |

|---|---|---|---|

| 人権尊重、コンプライアンス | 取締役および 主要な事業会社の 監査役 |

2024年度 2025年度 |

グループ理念・行動基準、人権侵害・ハラスメント防止等 |

| コーポレートガバナンス | 新任者 | 2024年度 2025年度 |

ENEOSグループのコーポレートガバナンス |

| 内部統制 | 新任者 | 2024年度 2025年度 |

ENEOSグループのリスクマネジメント体制 |

| 財務・IR | 新任者 | 2024年度 2025年度 |

ENEOSホールディングスの財務の現状と課題、機関投資家の意見等 |

| ENEOSホールディングス・ 主要な事業会社の概要 |

新任者 (社外取締役) |

2024年度 2025年度 |

ENEOSホールディングスおよび主要な事業会社に関する基礎知識 |

| 事業所視察 | 社外取締役 | 2024年度 |

(ENEOSホールディングス)中央技術研究所、(ENEOS)川崎製油所、(大阪国際石油精製)千葉製油所、(ENEOSマテリアル)千葉工場 |

| 2025年度(予定) | (ENEOS)仙台製油所、東北支店、(ENEOSリニューアブル・エナジー)白河ソーラーパーク、吾妻高原風力発電所 |

役員報酬の決定

監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)

監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の個人別の報酬等の決定方針については、次のとおり定めています。

- 1.報酬は、月額報酬、賞与および株式報酬により構成する。

- 2.報酬は、当社・主要な事業会社の別、常勤・非常勤の別、取締役・執行役員の役位等に応じて定めるものとする。

- 3.賞与は、単年度の期間業績に連動する報酬とし、当該年度の終了後に支払う。

- 4.株式報酬は、役割に応じて定められる固定部分および中期経営計画における業績目標等の達成度に応じて変動する業績連動部分で構成する報酬とし、当該経営計画期間が終了したのち、職務執行した事業年度から一定期間経過後に支払う。

- 5.報酬水準、構成割合、業績指標等の決定に当たっては、連結業績、他社の役員報酬水準および構成割合等を勘案するものとする。

各報酬の総額に占める比率は、業績目標等達成時において、月額報酬が約40%、賞与が約30%、株式報酬が約30%となるように設計しています。また、報酬等は、役員任用契約および役員処分手続規則の定めに基づき、返還もしくは没収またはその両方を請求できることとしています。ただし、その上限金額は、原則として報酬等の4事業年度分と設定しています。

監査等委員でない社外取締役

監査等委員でない社外取締役の個人別の報酬等の決定方針については、当該社外取締役の報酬を月額報酬のみにより構成する旨を定めています。これは、当社の経営に対して指導・助言を行い、併せて、独立した客観的観点から経営の監督を行うという社外取締役の役割を考慮したものです。

当社は、社外取締役が議長を務める報酬諮問委員会(過半数を社外取締役で構成)の審議・答申を経て、取締役会の決議によって、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の決定方針を決定しています。なお、取締役会は、監査等委員会が株主総会において監査等委員でない取締役の報酬に関する意見陳述権を的確に行使できるよう、監査等委員会が選定した監査等委員1名の報酬諮問委員会への出席を認めています。

監査等委員である取締役(社外取締役を含む)

監査等委員である取締役の報酬等については、その職務の独立性という観点から月額報酬とし、各監査等委員である取締役の協議に基づき、下表に示す限度額の範囲内で支給しています。

取締役の報酬等の限度額等

| 区分 | 種類 | 限度額等 | 株主総会決議 | 人数(名) |

|---|---|---|---|---|

| 監査等委員でない取締役 | 月額報酬 および賞与 |

1事業年度につき11億円以内 (うち監査等委員でない社外取締役分2億円以内) |

第8回定時株主総会 (2018年6月27日) |

13 |

| 株式報酬 | 3事業年度につき

|

第15回定時株主総会 (2025年6月26日) |

2 | |

| 監査等委員である取締役 | 月額報酬 | 1事業年度につき2億円以内 | 第8回定時株主総会 (2018年6月27日) |

5 |

- ※株式報酬の対象者には、執行役員を含み、社外取締役および国外居住者を含みません。

役員区分ごとの報酬等の額(2024年度分)

| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) |

報酬等の種類別の総額 (百万円) |

対象となる 役員の員数(名) |

報酬等の種類別の総額 (百万円) |

対象となる 役員の員数(名) |

報酬等の種類別の総額 (百万円) |

対象となる 役員の員数(名) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 月額報酬 | 賞与 | 株式報酬 | |||||

| 監査等委員でない取締役 (うち、社外取締役) |

390 (81) |

228 (81) |

11 (4) |

96 (-) |

2 (-) |

66 (-) |

2 (-) |

| 監査等委員である取締役 (うち、社外取締役) |

111 (66) |

111 (66) |

8 (6) |

- (-) |

- (-) |

- (-) |

- (-) |

| 合計 (うち、社外取締役) |

501 (147) |

339 (147) |

19 (10) |

96 (-) |

2 (-) |

66 (-) |

2 (-) |

- ※1 2024年6月26日開催の第14回定時株主総会終結の時をもって退任した監査等委員でない取締役5名および監査等委員である取締役4名(うち、監査等委員である社外取締役3名)にかかる報酬等の額が含まれています。

- ※2 第15回定時株主総会の終結後に受けた2024年度にかかる賞与の額が含まれています。

- ※3賞与および株式報酬は、業績連動報酬等に該当します。また、株式報酬は、非金銭報酬等に該当します。

- ※4 株式報酬の額は、当社が設定した信託を通じて取得した当社株式にかかる1株当たり平均取得価格に、当該事業年度に付与された基準ポイント数と業績連動係数を乗じたものです。

賞与に関する事項

賞与は、単年度の期間業績に連動する報酬であり、業績達成度に応じて0%から200%(目標:100%)の比率で変動し、月額報酬に基準月数(8か月)と業績目標達成率を乗じることによって決定します。

業績目標達成率の算定にあたっては、株主還元に影響する指標と実質的な業績を反映した指標を採用すべきという理由から、当社の連結業績である「親会社の所有者に帰属する当期利益」および「親会社の所有者に帰属する調整後当期利益」を業績指標として採用し、その評価ウェイトをそれぞれ50%としています。

2024年度における賞与算定上の業績目標は、2024年度業績見通し(2024年5月公表)に基づき設定しており、業績目標達成率は、121%となりました。業績目標達成率の算定の基礎となる各業績指標の実績は、次のとおりです。

賞与に関する各業績指標の実績

| 業績指標 | 評価ウェイト | 2024年度実績 |

|---|---|---|

| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 50% | 2,261億円 |

| 親会社の所有者に帰属する調整後当期利益 | 50% | 2,850億円 |

- ※ 「親会社の所有者に帰属する調整後当期利益」は、親会社の所有者に帰属する当期利益から、在庫評価損益、固定資産・株式の売却損益、災害による損失等の一過性損益を加除し、算出しています。

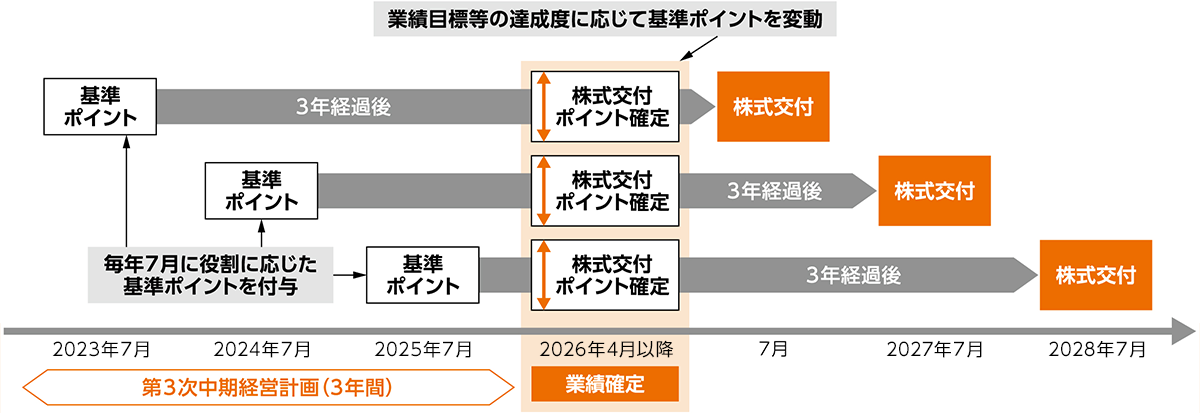

株式報酬に関する事項

株式報酬は、役割に応じて定められる固定部分および中期経営計画における業績目標等の達成度に応じて変動する業績連動部分で構成する報酬であり、業績連動部分は、業績目標等の達成度に応じて0%から200%(目標:100%)の比率で変動します。1ポイント1株に相当する株式交付ポイントは、対象者に付与された基準ポイントのうち、固定部分が対象期間の終了後に役割に応じて株式交付ポイントとして確定され、業績連動部分が業績目標等の達成度に応じ0%から200%の範囲で変動して株式交付ポイントとして確定されます。対象者は、毎年の基準ポイントの付与から3年経過後に、当社が設定した信託を通じて、株式交付ポイントの数に応じた当社株式の交付および金銭の給付を受けます。

なお、対象期間における業績目標等として使用する指標、目標値および構成比は、対象期間中の最初の基準ポイントの付与時までに、報酬諮問委員会の審議を経たうえで決定しています。第4次中期経営計画に応じた3事業年度を対象とする対象期間における指標は、相対TSR(対TOPIXおよび対同業企業群)およびROICとしました。

第4次中期経営計画期間にかかる株式報酬の流れ

会計監査人の選任

会計監査人の選任、解任または不再任については、監査等委員会が定めた方針に従い、毎年度、決議しています。また、当該決議に先立ち、監査等委員会が定めた評価に関する基準に従って、年1回、会計監査人を評価しています。

現会計監査人について、評価項目に照らし特段指摘すべき問題がなく、当社の監査業務を担う十分な体制および能力を有していることが確認されており、また、解任または不再任とすべき事由も確認されていないことから、監査等委員会は、その再任を決議しています。

なお、現会計監査人の業務執行社員のローテーションは適切に実施されており、連続して7会計年度を超えて監査業務に関与していません。筆頭業務執行社員については、連続して5会計年度を超えて監査業務に関与していません。

上場子会社のガバナンスについて

当社は、主要な事業会社であるENEOS株式会社、ENEOS Xplora株式会社、株式会社ENEOSマテリアル、ENEOS Power株式会社およびENEOSリニューアブル・エナジー株式会社を完全子会社または特別被支配会社とし、それ以外のグループ会社は、事業の維持・拡大の必要性に応じて完全子会社、上場子会社、上場関連会社等として保有することとしています。上場子会社および上場関連会社については、グループ全体として企業価値向上や資本効率性の観点から、上場子会社および上場関連会社として維持することが最適なものであるかを定期的に点検するとともに、その合理的理由や上場子会社のガバナンス体制の実効性確保について取締役会で審議することを方針としています。

なお、当社には上場子会社はおりません。

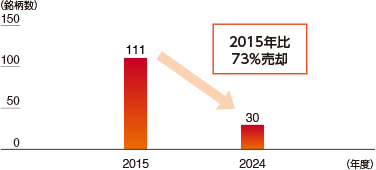

政策保有株式について

政策保有株式の推移

- ※JX金属の株式上場に伴い、JX金属保有の政策保有株の除外等の見直しをしています。

当社は「ENEOSグループのコーポレートガバナンスに関する基本方針」において、原則として上場会社の株式を保有しないこととしています。ただし、次の株式については、例外的に政策保有株式として保有することとしています。

- (1)ENEOSグループの重要な事業の一翼を担う会社の株式

- (2)株式を保有することがENEOSグループの事業の維持・拡大のために必要と判断した会社の株式

なお、当社は、上記方針に基づき、当該方針を定めた2015年11月当時に保有していた全銘柄数の79%を売却しています。2024年度においては、6銘柄(121億92百万円)*を売却し、新たな政策保有株式は取得していません。

- *保有株式の一部売却銘柄を含みます。

保有の合理性を検証する方法

当社は、政策保有株式の保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を定期的に検証しています。

個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、2024年11月開催の取締役会において、政策保有株式について、個別銘柄ごとに保有目的が適切か、保有に伴う便益(取引上の利益額、配当金等のほか、数値化困難な便益を含む)やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、総合的に保有の適否を検証しました。

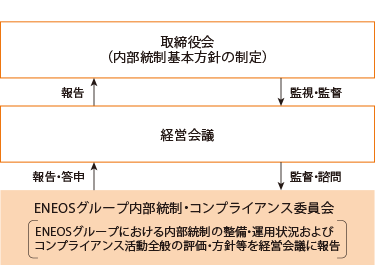

リスクマネジメント

ENEOSグループは「内部統制システムの整備・運用に関する基本方針」を定め、業務の適正を確保するための体制を整備・運用しています。

リスクマネジメントの総括体制

当社は、グループ共通のリスクマネジメント体制のもとに「リスクマネジメント会議(経営会議)」を原則年3回実施し、グループ重要リスクの選定およびミティゲーションプラン*の策定、ならびに前年度の内部統制活動状況および次年度の活動方針の確認を行っています。また、グループ経営に関するリスクを適切に識別・分析して的確な対応を図るため、2025年4月にCRO(Chief Risk Officer)を設置するとともにリスクマネジメント部を新設しました。

なお、取締役会は、リスクマネジメント会議の議事に関する報告をもとに、当社グループ全般の内部統制システムを適正に監視・監督しています。

- * リスクを許容できるレベルまで低減するための措置

主要な事業会社におけるリスクマネジメント体制

主要な事業会社は、各社の事業内容や特性に応じたリスクマネジメント体制を整備・運用しています。当社および各社のリスク統括部門は相互に連携し、リスク情報の共有化を図っています。

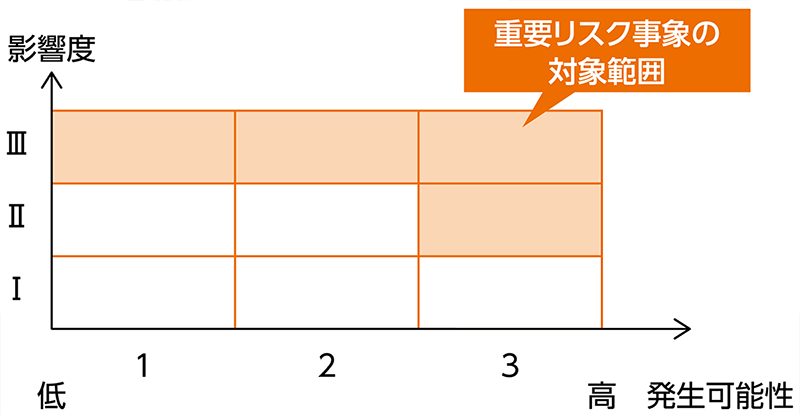

全社的リスクマネジメント(ERM)

リスク評価のマトリクス

当社は、「ENEOSグループリスクマネジメント基本規程」に基づいた全社的なリスクマネジメント体制を整備・運用しています。

リスクの識別・分析にあたっては、前年度以前に抽出したリスク事象、社内外の変化によるリスクの増大や新たなリスク事象の発生を考慮し、「影響度」や「発生可能性」によるリスク評価基準に基づき、その重要性を評価します。評価の結果、特に当社グループとして重点的に対応が必要な事象が特定された場合は、当社社長を議長とする経営会議の決裁で「グループ重要リスク」として選定します。「グループ重要リスク」は、リスク主管部署を定めて対応し、対応状況を経営会議へ報告することでモニタリングします。

影響度

| 定性基準 | |

|---|---|

| 大 | グループ全体に重大な影響をもたらす可能性があり、グループ全体として早急に対策を要するレベル |

| 中 | グループ全体に一定の影響をもたらす可能性があり、グループ全体として具体的な対策を検討する必要があるレベル |

| 小 | グループ全体への影響はほぼなく、各グループ会社で対応できるレベル |

- ※上表以外にも、人的被害、コンプライアンス違反等の事象ごとに評価軸を運用しています。

発生可能性

| 定性基準 | |

|---|---|

| 高 | すでに発生している、もしくは概ね3年程度の期間で発生する可能性が高いもの |

| 中 | おおむね10年程度の期間で発生する可能性が高いもの |

| 低 | 10~40年程度の期間で一定の発生可能性があるもの |

- ※上表以外にも、自社/他社での過去発生頻度等の観点での評価軸を運用しています。

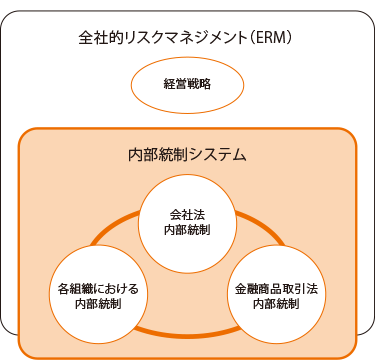

内部統制

当社グループは、会社法の内部統制、金融商品取引法の内部統制、各組織における内部統制*が相互に連動する内部統制システムを整備・運用しています。

また、当社グループを取り巻く外部環境の急速な変化やリスクの多様化に対処するため、グループ横断的な内部統制活動を推進し、グループ全体で、不正・不祥事に対する予防統制および発見統制を強化しています。さらに、当社はグループにおける内部統制活動のベストプラクティス展開を通じ、主要な事業会社が自律的に実施する内部統制を支援しています。

- *各組織における内部統制は、世界各国で採用されているCOSO(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission:トレッドウェイ委員会支援組織委員会)のフレームワークに基づく仕組みを構築。

内部統制点検

各職場における自主点検の取り組みとして「内部統制点検」を毎年実施しています。

各業務が、全社で共通して守るべきルール(内部統制基準)に適合しているかを点検します。また、経営環境が大きく変化する中でリスクが適切に特定・評価され、これに対して有効なコントロール(統制活動)が策定・運用されているかを、リスク・コントロール・マトリックス(RCM)と呼ばれるツールを用いて点検します。それらの点検を通じて発見された問題点には、早期に是正措置を講じるとともに、コントロールの見直しによる再発防止策を実行し、PDCAサイクルを活用して継続的な改善を図っています。

リスクカルチャーの醸成

当社グループは、リスクマネジメントの強化に向けて、組織体制の整備だけでなく、リスクカルチャー*の醸成にも努めています。2025年度は、役員向けの研修や従業員向けのeラーニングを通じて、組織全体にリスク意識を浸透させる取り組みを予定しています。このリスク意識には、リスクを認識した正しい業務の遂行やバッド・ニュース・ファーストの実践が含まれます。また、リスク意識の浸透度を毎年調査し、組織内における浸透状況を定期的に確認しながら、リスクカルチャーの醸成に向けたさらなる施策を実行していく予定です。

- *経営陣から従業員までのリスクに対する理解・態度・行動などを表す組織風土。

事業活動におけるリスク評価

当社グループは、事業活動におけるさまざまなリスクに対処するための社内規程類を整備するとともに、新規投資案件の審査において、カントリーリスクや為替変動リスクのほか、生物多様性や環境法規制等の対応範囲の特定を含む環境リスク、水等を含む原料調達リスク、人権や労働安全衛生面を含む人材リスク等のESG分野のリスクについても分析・評価を行い、必要に応じて適切な対策を講じています。

加えて、大型投資案件審査の際には、ステージゲート制度に基づいた審査を実施しています。投資案件の初期検討から実行に至るまでの過程を複数の検討段階(ステージ)に分割し、ステージごとに審議しています。審議の際には、ESG分野のリスクを含むさまざまなリスクを、感応度分析、ケース分析等により明確化するとともに、第三者によるコールドアイレビュー等も行い、リスクを多面的・定量的に把握するように努めています。また、これらの重要な投資については、一定期間経過後に投資リアプレイザル(再評価)を行い、当初見通しに対する環境変化等による影響を評価・分析し、その後の事業継続の判断に活用しています。

緊急時対応

当社グループの経営に重大な影響を及ぼす緊急事態が発生した場合、「ENEOSグループリスクマネジメント基本規程」および「ENEOSグループ 事故・トラブル等報告・対応要領」の定めにのっとり迅速・的確に対応し、被害を最小限に抑える体制を整備しています。「人命の最優先」「迅速な情報伝達・情報の一元管理」「最善の手段の最速での決定・実行・フォロー」「透明性のある円滑なコミュニケーション」「事故・トラブル等の再発防止」を緊急時対応の基本姿勢としています。

リスクマネジメント部を常設の事務局とし、緊急事態発生時には、被害影響の大きさに従って、発生元の当社各部門または当社グループ会社から直ちに状況、講じた措置の報告を受ける体制を確立しています。また、緊急事態の重大性に応じて、当社社長を本部長とする対策本部を設置し、機動的・効果的に危機対応に当たることとしています。

感染症対策

当社グループでは、基本方針として、(1)人命尊重を最優先とし、役員・従業員・家族の感染予防・感染拡大防止に全力を傾注する、(2)社会機能維持に必要な当社製品の供給継続に全社を挙げて取り組むことを掲げています。感染症の流行が経営に重大な影響を及ぼす場合には、当社社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速・確実に対策を決定・実行する体制を備えています。

また、ENEOSでは、蔓延期においても石油製品の安定供給責任を果たすべく、本社・支店・製油所等で、それぞれ事業継続計画(BCP)を整備しています。加えて、従業員の感染予防および感染拡大防止を目的として、日本国内および海外拠点においてマスク・ゴーグル・アルコール消毒液等の計画的備蓄、在宅勤務制度・IT環境の整備に努めています。

情報セキュリティ

当社グループは、高い情報セキュリティレベルの確保を重要な経営課題と認識し、必要な対策に取り組んでいます。「情報セキュリティポリシー」を定め、ビジネスパートナーや委託先を含めて情報の適切な取扱い・管理・保護・維持に努めています。

加えて、当社グループは、「ENEOSグループ情報セキュリティ基本規程」にのっとり、会社の資産である会社情報の不正な使用・開示および漏えいを防止するとともに、会社情報の正確性・信頼性を保ち、改ざんや誤処理を防止し、許可された利用者が必要な時に確実にその会社情報を利用できるようにしています。

また、当社およびENEOSは、個人情報保護について「個人情報保護要領」を制定し、個人情報保護法の遵守と、個人情報を適切に取り扱うためのルールを定め、権利保護を図っています。

2024年度は、前年度と同様、当社およびENEOSの全従業員を対象としたeラーニングによる研修を実施しました。

当社およびENEOSにおいて、個人情報の漏えいが発覚したときは、直ちに関係部署間で情報を共有し、必要に応じて個人情報保護委員会へ報告する仕組みとしています。漏えい事案に対しては、速やかな原因分析と対応を行い被害の拡大防止に努めるとともに、全従業員を対象とした個人情報保護法の研修を実施するなど再発防止を図っています。今後も個人情報の管理体制を一層強化し、適切な管理に努めます。

サイバーセキュリティ対策

当社グループは、年々巧妙化するサイバー攻撃から会社の重要な情報やシステムを守るため、当社社長を議長とする「ENEOSグループサイバーセキュリティ会議」を設置しています。同会議においてサイバーセキュリティ対策状況を確認するとともに、経営主導でサイバーセキュリティ対策方針を決定・推進しています。

また、「ENEOSグループ ITセキュリティ要領」を制定してグループ各社に周知することで、グループ全体でセキュリティ対策の徹底を図っています。同要領には、グループ各社においてITセキュリティ責任者を任命しITセキュリティ対策の推進・統括をすること、また、要領に違反し会社に損害を与えた場合には、懲戒処分を受けることがある旨を明記しています。

さらに、従業員に対しては、継続的な取り組みとして、不審なメールを受信した際の対応訓練や注意喚起、多言語翻訳した教育資料を使用したグループ全社のセキュリティ教育等を実施しています。

知的財産の保護

当社グループは、各グループ会社の有形資産および無形資産の取り扱い、業務上の発明等を知的財産として適切に維持、管理、保護すること、そして第三者の知的財産権を尊重することをグループ行動基準に定めています。

ENEOSグループ行動基準(抜粋)

- 7.公平・公正な取引

- (3)私たちは、第三者の知的財産権を尊重します。

- 10.会社資産の保全・管理

- (1)私たちは、会社の有形資産および無形資産を、適切に維持、管理、保護します。

- (2)私たちは、会社の有形資産および無形資産を、業務以外の用途に使用しません。

- (3)私たちは、業務上、新たな発明・発見等を行った場合、これを会社の知的財産権として保護します。

ENEOSでは、知的財産関連規程(「発明考案規程」)にのっとり、知的財産の適切な管理・運用を行っています。特に、昨今の事業戦略上の知的財産の重要性を鑑み、知的財産の積極的な運用による事業への貢献を図っています。また、第三者の知的財産権を尊重すべく、関係部門間で連携して対策を講じるとともに、従業員に対して知的財産に関する意識向上を図っています。

特許登録件数(2025年3月末現在)

(単位:件)

| 国内 | 海外 | 合計 | |

|---|---|---|---|

| 特許登録件数 | 1,853 | 2,491 | 4,344 |

- ※集計対象:ENEOS、ENEOSマテリアル