基本的な考え方

ENEOSグループは、エネルギー・素材の安定供給を担う企業グループとして、安全操業を確保することが事業の存立および社会的信頼の基盤、競争力の源泉であると考えています。

このような認識のもと、グループ理念において「安全」を最優先のテーマの1つと位置付けるとともに、グループ行動基準にグループの基本方針を定めました。

これを踏まえ、グループ各社は、それぞれの事業特性に合わせて安全に関する方針を定め、労働安全に関するリスクの評価を行い、実効性を備えた安全活動を重層的に推進しています。具体的には、協力会社員の方々を含めた安全諸活動および安全教育の充実を図るとともに、あらゆる事故・トラブル・自然災害に対する予防策および緊急時対策を講じています。

労働組合とも組合員の安全衛生を図るために会社が必要な施設の整備に努めることを確認しています(労働協約付帯協定第90条)。

ENEOSグループ行動基準(抜粋)

- 2.安全確保

- (1)私たちは、安全は事業活動の大前提と位置づけ、安全に関して高い目標を掲げ、常に安全を確保し、あらゆる事故・負傷災害を防止する対策を講じます。

- (2)私たちは、地震等の自然災害による事業拠点の被害を最小限に抑えるため、予防策および緊急時対策を講じ、役員、従業員、近隣住民およびその他関係者の生命・身体の安全確保に、全力を尽くします。

- (3)私たちは、病気・アルコール・薬物等の影響により、安全が確保されない状況において、就業しません。

安全に関する方針

グループ各社では、労働安全衛生に関する方針を定め、労働者の安全を最優先かつ徹底する意志を表明しています。

- ENEOS、ENEOSマテリアル、ENEOS Power

「誰もケガをしない、させない、設備の事故撲滅を目指す」 - ENEOS Xplora

「労働安全・衛生および環境に対する配慮を、他のすべての事項より優先します」 - ENEOSリニューアブル・エナジー

「役職員、委託先およびその従業員、地域住民の方々の安全確保を最優先します」

主要な事業会社における安全に関する方針の詳細は、以下をご参照ください。

体制

体制については、「ESG経営推進体制」をご参照ください。

また、ENEOSホールディングス環境安全部管掌役員を会長とする「ENEOSグループ環境安全協議会」を設置・開催(原則年2回)し、当社および主要な事業会社の労働災害発生状況や安全活動実施状況等の情報共有、労働災害防止策の検討・展開を図っています。

安全管理システムの運用と認証取得状況

グループ各社では、それぞれの事業特性に合わせた安全管理体制を構築し、定期的な安全教育・訓練や災害の原因究明、再発防止策の策定・展開等を行い、安全意識の向上と災害発生防止に継続的に取り組んでいます。

ENEOSでは、すべての製油所・製造所へISOに沿った独自の安全操業管理システム(SOMS*1)を構築し、運用しています。

また、ENEOSリニューアブル・エナジーにおいても、陸上風力発電所およびバイオマス発電所へ安全操業管理システム(SOMS)を新たに導入し、運用しています。

ENEOS

Xploraでは、ISO等を参照したHSE*2マネジメントシステムを構築し、運用しています。

ENEOSマテリアルでは、リスクベースの安全管理システムを構築し、各拠点のリスク特性に応じた柔軟かつ実効性のある安全管理体制を運用しています。

JX金属では、ISO45001*3(JIS

Q

45100*4)の認証取得を進めており、2025年3月までに国内13事業所で認証を取得しました。2025年度以降も、新しくJX金属グループになった事業所も含めた認証取得を推進しています。

- *1Safe Operations Management System

- *2Health(衛生)、Safety(安全)、Environment(環境)の略。

- *3「労働安全衛生マネジメントシステム」の国際規格。

- *4国際規格であるISO45001の要求事項に日本独自の要求事項を加えたJIS規格。

重点課題と計画・実績

2024年度の目標と結果・進捗

評価:達成・順調未達

| ESG重点課題 | 取り組み項目 | 目標(KPI) | 結果・進捗状況 | |

|---|---|---|---|---|

| 安全確保・健康増進 | 労働災害の発生低減 | 重大な労働災害*件数:ゼロ * 死亡労働災害 |

1件 | |

| TRIR*:1.0以下 * 100万労働時間当たりの負傷者数(不休労災+休業・死亡労災者数) |

|

2.24 (従業員・協力会社員合計) |

||

| LTIR*:従業員0.0、協力会社員0.3以下 * 100万労働時間当たりの休業・死亡労災者数 |

|

従業員0.67、 協力会社員0.90 |

||

安全諸活動における主な取り組み実績

当社グループは、労働者の安全を最優先とし、常にその意識を徹底することを表明しています。「重大な労働災害(死亡労働災害)件数ゼロ」および「2030年度TRIR*11.0以下、LTIR*20.3以下の達成」をグループの重点目標として定め、協力会社の方々を含めた安全諸活動の徹底および安全教育の充実を図っています。

しかしながら、2024年度のTRIRは2.24*3、LTIRは0.76*3で目標未達となりました。また、2024・2025年度に各1件、ENEOSの製油所において重大な事故が発生しました。同社では、2年連続となる重大な労働災害の発生を厳粛に受け止め、同社社長から全従業員に対して、安全に関するメッセージを発信しています。原因究明と再発防止策を徹底するとともに、他製油所への水平展開を実施し、類似災害の防止に努めます。

- *1記録災害度数率:100万労働時間当たり負傷者数(不休労災+休業・死亡労災者数)。

- *2休業災害度数率:100万労働時間当たりの休業・死亡労災者数。

- *3従業員と協力会社員の合算値。

事故報告

根岸製油所での労働災害(死亡事故)

2024年8月、定期修理準備中に、工事資材の運搬作業に従事されていた協力会社員が、工事資材と資材保管用架台の間に挟まれ死亡する労働災害が発生しました。

再発防止策等

- 工事資材置場の適切な維持管理手順を定め、必要な設備改善を実施します。

- 従業員と協力会社員が一体となり、所全体の安全意識を向上させるとともに、その意識を維持するために重大事故の記憶を風化させない活動を行います。

堺製油所でのガス漏えい事故(死亡事故)

2025年5月、定期修理準備中に、硫化水素を含んだガス漏えいが発生し、作業に携わっていた3名が救急搬送され、うち従業員1名が死亡、協力会社員2名が入院する労働災害が発生しました。

再発防止策等

外部の有識者を交えた事故調査委員会を立ち上げました。事故調査委員会による原因の究明および再発防止に向けた提言が反映された調査報告書が発行され次第、社内展開を行い、再発防止に取り組みます。

- ※マークについては編集方針をご確認ください。

労働災害

(名)

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 労働災害による死傷者 | 直接雇用従業員 | 死亡 | 0 | 0 | 0 |

| 休業 | 12 | 19 | 45 | ||

| 小計 | 12 | 19 | 45 | ||

| 請負作業者 (協力会社等) |

死亡 | 0 | 0 | 1 | |

| 休業 | 17 | 21 | 41 | ||

| 小計 | 17 | 21 | 42 | ||

| 合 計 | 29 | 40 | 87 | ||

- ※労災集計範囲:2024年度から集計範囲を変更。ENEOSホールディングス、ENEOS、ENEOS Xplora、ENEOSマテリアル、ENEOS

Power、ENEOSリニューアブル・エナジー、JX金属および各社グループ会社。

2023年度以前は、ENEOSホールディングス、ENEOS、ENEOS Xplora、JX金属および各社グループ会社(ENEOSの販売流通グループ会社は除く)。

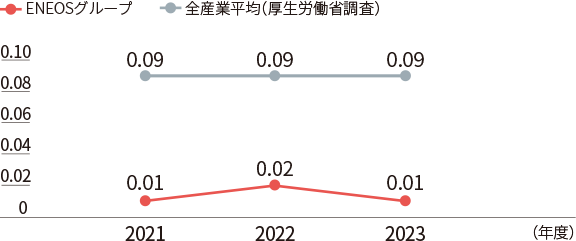

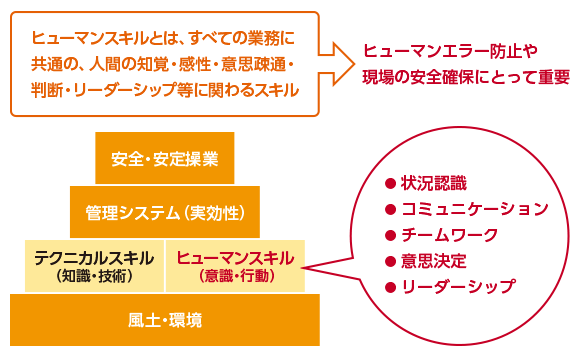

度数率*の推移

TRIR/LTIRの推移

(名)

| 項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|

| TRIR (記録災害度数率) |

直接雇用従業員 | 1.00 | 0.94 | 1.92 |

| 請負作業者(協力会社等) | 2.59 | 2.45 | 2.71 | |

| 合計 | 1.87 | 1.77 | 2.24 | |

| LTIR (休業災害度数率) |

直接雇用従業員 | 0.19 | 0.15 | 0.67 |

| 請負作業者(協力会社等) | 0.51 | 0.45 | 0.90 | |

| 合計 | 0.37 | 0.31 | 0.76 |

- ※集計範囲:2024年度から集計範囲を拡大。ENEOSホールディングス、ENEOS、ENEOS Xplora、ENEOSマテリアル、ENEOS Power、ENEOSリニューアブル・エナジー、JX金属および各社グループ会社の従業員と協力会社員。

- 2023年度以前は、ENEOSホールディングス、ENEOS本社および11製油所・製造所、ENEOS Xplora本社および4事業所、JX金属本社および5事業所の従業員。

(詳細はデータ編をご参照ください。) - ※TRIR(100万労働時間当たり負傷者数(不休労災+休業・死亡労災者数))。ただし、熱中症(応急手当)除く。

LTIR(100万労働時間当たりの休業・死亡労災者数)。

主な取り組み

TRIRとLTIRの集計対象範囲を拡大

安全に関する目標管理の一環として、主要な事業会社でTRIRとLTIRを指標に用いています。その集計対象範囲を拡大することを2022年度に決定しました。

2023年度まで、各社直轄の事業所における従業員・協力会社員を対象範囲としていました。2024年度から、それぞれのグループ会社についても対象範囲として集計しています。

安全活動の推進

グループ各社では、安全意識の啓発や安全管理の徹底にそれぞれ取り組んでいます。

ENEOSやENEOS

Powerでは、毎年7月に社長が全従業員に対して安全ビデオメッセージを発信し、安全確保へのリーダーシップを明確に示しています。ENEOSでは製油所・製造所においてBBS(Behavior Based

Safety:人の行動に焦点を当てた安全活動)のシステムを整え、個人の行動に着目して安全な作業遂行の徹底を図っています。

ENEOS Xploraでは、安全活動の一環として、作業現場において不安全な状態や行動があれば、誰でもいったん作業を中断できるSWA(Stop Work

Authority:作業停止権限)を適時適切に行使することを促しています。

ENEOSマテリアルでは、新入社員からベテラン従業員まで、対象に応じた階層別・職群別教育を体系的に実施しています。特に事業所では、墜落・挟まれ・巻き込まれといった災害の危険性を具体的に学ぶ機会を設け、危険感受性向上を図っています。

ENEOS Powerでは、当社から共有した労災事例や安全教育資料を発電所の安全意識向上に役立てているほか、出資会社も参画した安全パトロール等の各種施策を実施しています。

ENEOSリニューアブル・エナジーでは、全従業員向けに、安全感度を高めるために危険を身近に体感する研修を企画・推進しています。発電所に勤務する従業員はリスクアセスメントを通して危険の抽出とその対策を実行しています。また、委託先およびその従業員に対しては作業に着手する前に、実施すべき安全活動をチェックするとともに注意喚起し、その後も定期的に安全活動の状況を確認しています。

JX金属では、労働災害発生要因を分析し、不安全行動をしない・させない職場環境づくりに取り組んでいます。また、安全意識や危険感受性の向上のため、管理職を中心とした職場巡視能力向上教育や各事業所で職長能力向上教育を実施し、現場のキーパーソンの育成を継続するとともに、危険予知や5S等の基礎教育資料を作成し、作業者一人ひとりの安全の知識の向上を図っています。

グループ共通安全取組事項

重大な労働災害を防止するため、「墜落・転落災害の防止」「人と重機の分離」「熱中症重篤化防止」の3項目を主要な事業会社の「共通安全取組事項」と位置付け、2020年2月に「ENEOSグループ重大災害防止のための共通取組要領」として定めました。

2021年度以降、各社共通の課題として、各社の労働災害防止活動に反映しています。また、主要な事業会社のグループ会社においても、安全に関する各社の取り組みを共有し労働災害の撲滅を目指しています。

グループ共通安全取組事項

- 墜落・転落災害の防止

- 人と重機の分離

- 熱中症重篤化防止

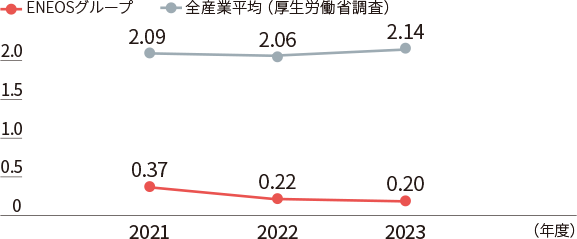

危険体感教育

当社グループは、2013年から、茨城県日立市に「ENEOSグループ危険体感教育センター」を設置しています。この施設は、日常作業内に潜む危険を疑似的に体感して学ぶことを目的としたもので、2017年度からVR技術を用いた当社グループ独自の教育プログラムを導入しています。

危険体感教育のポイントは、①受講者に自分自身の災害と感じさせ、②り災者の心理状態、原因、災害防止対策を受講者に考えさせることです。

バーチャルリアリティ(VR)により、現実に体験しにくい「水蒸気爆発や重機にひかれる」「回転体に巻き込まれる」「高所から墜落する」といった事故の疑似体験も可能にしています。

2024年度は、1,162名が受講し、開所以来の受講者数は延べ15,470名となりました。

また、ENEOS、ENEOSマテリアル、JX金属の主要な生産拠点においても危険体感教育設備を整えています。それらの生産拠点では協力会社も含めて、同危険体感教育設備での訓練を経なければ、現場作業に従事させない運用を徹底するなど、グループ全体で安全への取り組みを進めています。

歩行中の安全確保にAIを活用

移動中の安全確保を図るため、ENEOSではAI歩行診断システムを2022年度に導入しました。このシステムは、専用の機械を用いて個人の歩行速度や歩幅、重心移動等を計測することで、その人の歩行がどの程度安全なのかを判定するものです。また、計測結果に基づいて安全な歩き方につながる体操等の改善策を提案する機能も備えています。

2023年度には当該システムを1基追加し、より多くの人の分析ができる体制を整えています。

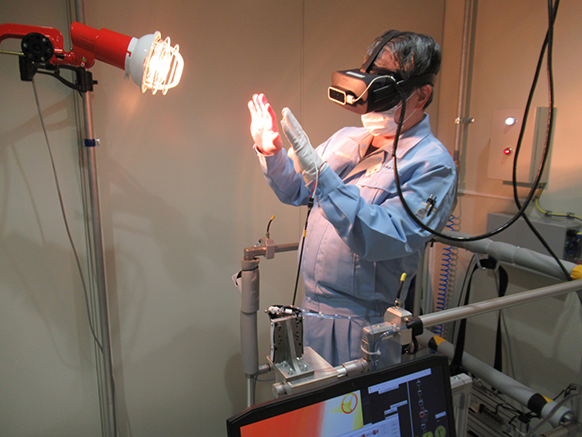

ヒューマンスキルの向上

事故、労働災害の原因には人的要因が挙げられることも多いため、決められた手順、ルールを確実に実行するための知識、技術(テクニカルスキル)の教育、訓練に、従前から取り組んできました。しかしながら、近年、先行する医療業界や航空業界を参考に製造業界でも、決められた手順やルールの遵守はもちろん、作業環境の状況認識や共同作業者間のコミュニケーションを含む、意識や行動力(ノンテクニカルスキル)向上の取り組み強化の必要性が認識されています。当社グループも、このノンテクニカルスキル向上に関する知見や活動を取り入れています。

安全・安定操業の土台

ENEOSの製造部門では、このノンテクニカルスキルを「ヒューマンスキル」と称し、「製造部門ヒューマンスキル向上活動要領」に規定しています。同要領にのっとり、全製油所・製造所において、トップマネジメントがヒューマンスキルの重要性を示し、各種教育や研修の実施、および職場での従来の日常安全活動との融合を推進する実行体制を構築しています。製造部門の従業員全員でヒューマンスキル向上の取り組みを進め、人的要因から発生する事故、労働災害の防止を図っています。

協力会社との取り組み

ENEOSの製油所などでは、協力会社のすべての新規入構者に対して入構者教育を実施し、所内の安全ルールや設備について情報共有しています。また、協力会社の選定にあたって、業務遂行に対する安全管理面を評価することに加えて、取引開始後も定期的に安全管理等の状況を評価し改善点の発掘と実施状況のフォローアップを行っています。

さらに、協力会社の安全管理を確実にするために、元請協力会社に対して安全管理計画書の提出とその実行、協力会社自体のKPI設定と定期的なモニタリングおよび評価・改善の報告を求めています。

製油所・製造所等の主な地震対策

当社グループでは、製油所・製造所等において、さまざまな地震対策を実施しています。

人命保護を目的とした対策

地震や津波に備え、人命保護を最優先に、構内事務所や装置を制御するための計器室等について、自主的に耐震強化を進めています。

また、地震や津波が発生した場合の避難場所と避難方法を定め、災害に備えた訓練を毎年行っています。

設備の耐震強化を目的とした対策

危険物を貯蔵しているタンク設備について、法令に基づく耐震強化工事を進めています。

このうち、浮き屋根式タンクについては、対象となるタンクの改修工事を法定期限内に完了しました。また、2011年度に法制化された内部浮き蓋付きタンクの耐震強化工事についても、法定期限(2023年度末)までに完了しました。

⾼圧ガス設備については、⾏政指導に基づく設備の耐震性評価、東⽇本⼤震災を踏まえての球形タンクのブレース(筋交い)の耐震強化はすでに完了していますが、引き続き実施していました重要度が⾼い設備の耐震対策を2021年度に完了し、高圧ガス設備の耐震強化を完了しました。

減災を目的とした対策

大地震が発生した際に、速やかに装置を安全に停止することを目的として地震計を設置し、地震の大きさにより自動的に装置を停止するシステムを全製油所・製造所に導入しています。

事故・トラブル発生への対策

防災設備

製油所・製造所および備蓄基地等の万一の事故に備え、自衛防災組織を設置し、必要な防災設備を配備しています。また、近隣企業と共同防災組織を設置し、コンビナート地域の防災能力の向上に努めています。

流出油対策

収船を使用した訓練(ENEOS喜入基地)

貯蔵タンク設備は事業所外への漏油流出を防止するため、複数の防油堤で囲んでいます。また、海上に油が流出した場合に迅速な対応ができるよう、油の拡散を防ぐオイルフェンスや流出油を回収する油回収船などを配備しています。

火災対策

製油所・製造所等では、万一の火災発生に備えて、大型化学消防車、大型化学高所放水車、大容量泡放水砲システム等の消火設備を配備しています。

また、海上における火災に対しては、消火能力を有する防災船を配備しています。

防災訓練

万一の事故・災害に備え、迅速かつ的確な防災活動が行えるように、定期的に自衛防災組織等で総合的な防災訓練を行っています。また、所轄消防署や近隣企業、コンビナート地域の共同防災組織との合同防災訓練など、さまざまな訓練を積み重ねています。

安定供給確保

当社グループは、大規模災害により、生産・出荷拠点が機能停止した際にも製品の安定供給を確保できるよう、他の生産・出荷拠点との連携によるバックアップ体制を構築するとともに、万一の際に確実に機能するよう訓練を積み重ねています。