環境マネジメント

基本的な考え方

ENEOSグループは、エネルギー・素材の供給を担う企業グループの責務として、事業活動が気候変動リスクや自然資本へ与える影響を適切に把握しています。そのうえで、グループ行動基準に「環境保全」を掲げるとともに、長期ビジョンおよびカーボンニュートラル基本計画を策定し、グループ一体となって持続可能な社会の形成に向けた取り組みを進めています。

また、ENEOSホールディングスは2019年5月に「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言」に賛同・署名し、情報開示の強化・充実を図っています。詳しくは、気候変動のリスク/機会への対応(TCFD)をご参照ください。

ENEOSグループ行動基準(抜粋)

- 3.環境保全

- (1)私たちは、地球環境がかけがえのないものであることを認識し、限られた資源を取り扱う企業グループとして、水、土壌、大気等の自然資本と生物多様性の保全に努めるとともに、持続可能な社会の形成に貢献します。

- (2)私たちは、脱炭素社会の形成に貢献するため、省エネルギーの推進および再生可能エネルギーの普及等に努めます。

- (3)私たちは、資源を効率的に利用するとともに、廃棄物の発生抑制(リデュース)、再使用(リユース)、再資源化(リサイクル)等により、循環型社会の形成に貢献するよう努めます。

- (4)私たちは、資源開発・調達・製造・流通・販売等、バリューチェーンのすべてにわたって持続可能な生産と消費に努めるとともに、社会に対して同様の働きかけを行います。

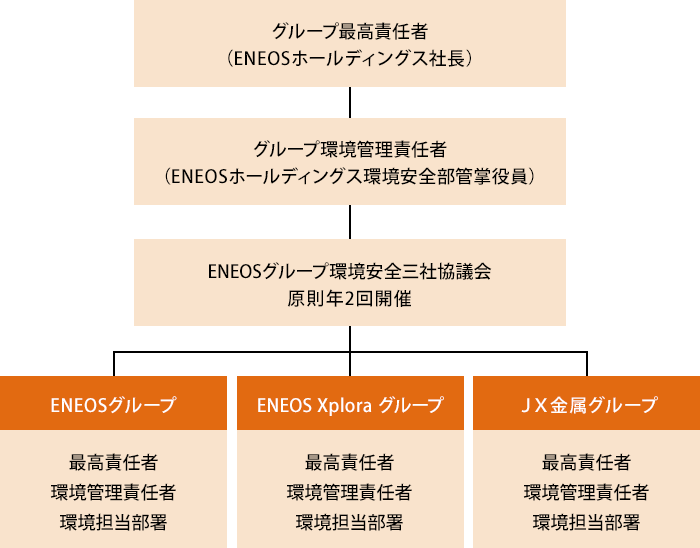

体制

当社グループは、グループ行動基準に基づく環境経営を推進するため、ENEOSホールディングス社長をグループ最高責任者とする環境マネジメントシステム(EMS)を構築しています。このシステムの中で、環境目標の達成状況、環境法規制等の遵守状況などを定期的に確認するとともに、その状況をENEOSホールディングス経営会議および取締役会へ報告することで、それぞれの監視・監督を受けています。

なお、EMSを運⽤する138拠点のうちの89拠点は、環境マネジメントシステムの国際規格である「ISO14001」を取得しており、認証取得率は64%です。

また、ENEOSホールディングス環境安全部管掌役員を会長とする「ENEOSグループ環境安全協議会」を設置・開催(原則年2回)し、当社および主要な事業会社の環境に関する目標・計画・実績の審議および活動状況等の情報共有を行い、環境の共通課題の改善を図っています。

ENEOSグループ環境マネジメントシステム(EMS)

計画と目標

カーボンニュートラル基本計画

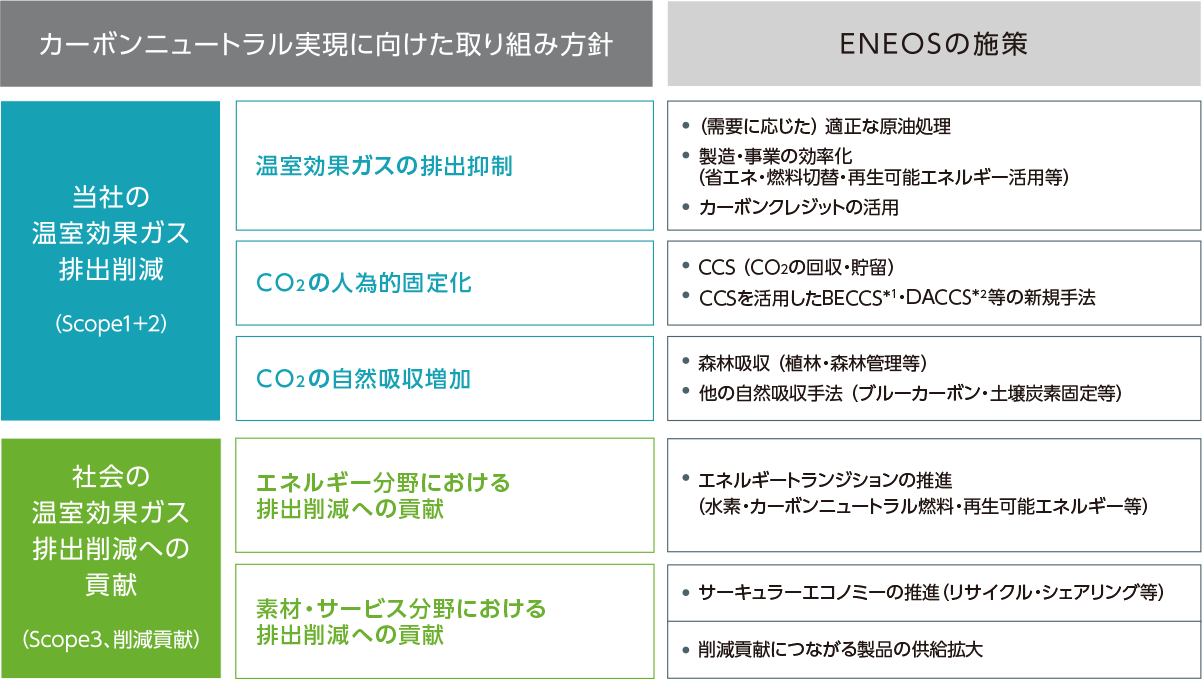

当社グループは、2040年度における自社排出分のカーボンニュートラル実現を目指すことを2020年5月に表明しました。その後、国内外の動向を踏まえ、2022年5月に「カーボンニュートラル計画」を公表しました。さらに、2023年5月には、第3次中期経営計画(2023~2024年度)の策定に合わせ、新しい「カーボンニュートラル基本計画」を策定しました。2025年5月、事業環境の変化を考慮し、同基本計画の2025年度版を第4次中期経営計画と併せて策定・公表しました。

新しい基本計画については、2024年度に発足したカーボンニュートラル推進委員会(委員長:CTO)にて議論を重ねました。脱炭素をめぐる動向の不確実性が増す中、3つの社会シナリオを設定し、同基本計画を策定しました。当社グループの温室効果ガス排出削減に関しては、日本のNDC*と整合させた削減目標に基づき取り組みを進めます。また、社会の温室効果ガス排出削減への貢献に向け、社会の要請に応えるエネルギー・素材のトランジションに関するロードマップなどを作成し、トランジションに必要なエネルギーや素材の供給を引き続きリードしていきます。

- *Nationally Determined Contribution(国が決定する貢献)。

カーボンニュートラル実現に向けた取り組み方針

- *1削減・吸収除去双方の取り組みを含む。吸収除去はバリューチェーン外の緩和活動として実施。クレジット創出を通じて自社排出のオフセットにも適用。

- *2非化石証書等を含む。

- *3バイオマス発電時に排出されたCO2の回収・貯留。

- *4大気からのCO2の直接回収・貯留。

- *5植林・森林管理に加え、ブルーカーボン・水田メタン抑制等の自然吸収・排出削減手法を含む。

- *6CO2の除去。

- *7バイオ由来を含む。

- ※カーボンニュートラル基本計画の詳細については、カーボンニュートラル社会の実現に向けた取り組みをご参照ください。

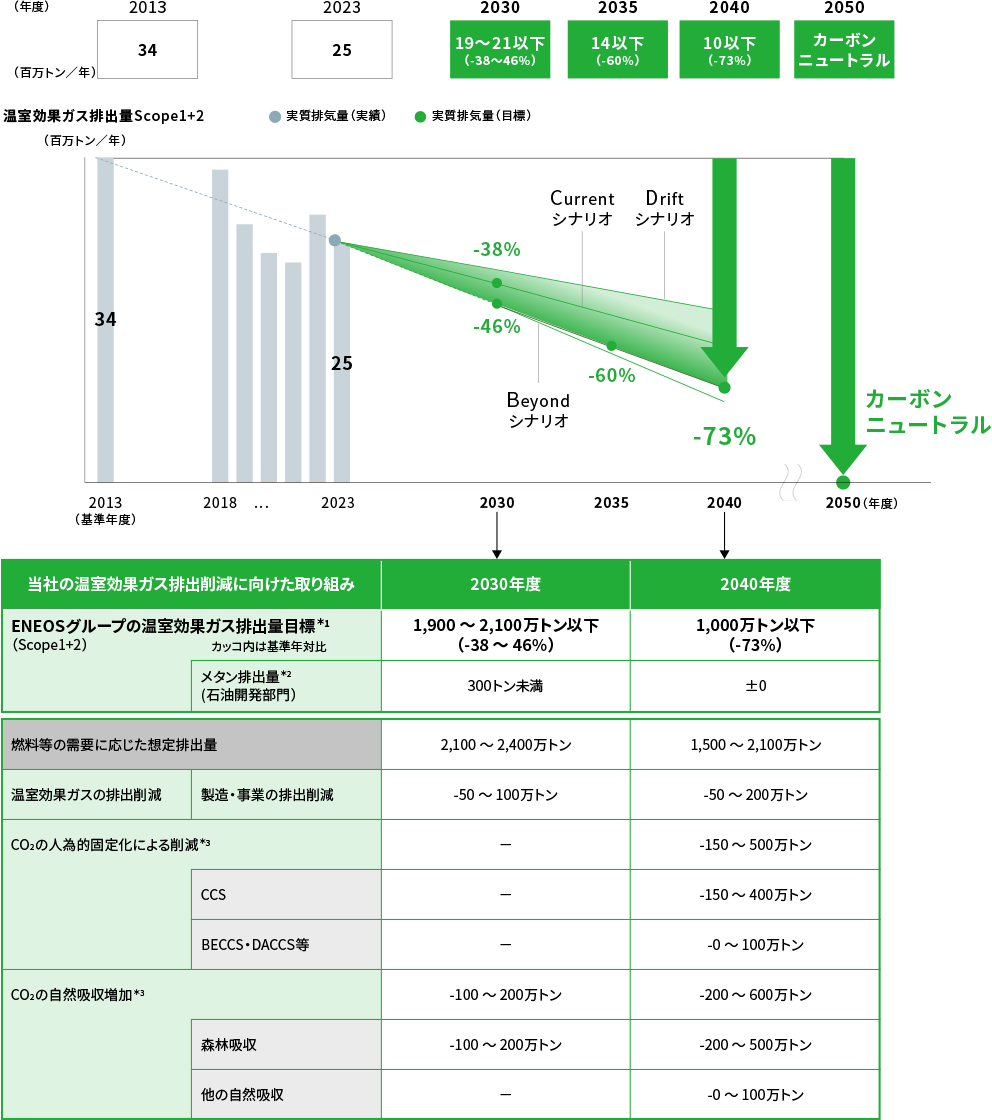

当社の温室効果ガス排出削減*1・2

ENEOSグループは、国や社会とともに温室効果ガスの排出削減を推進し、2040年度をめどに政府目標の73%削減および2050年度までの当社排出分のカーボンニュートラル実現に挑戦します。

- *1温室効果ガス排出量および排出量目標については、今後SSBJ(サステナビリティ基準委員会)気候変動関連基準の適用を考慮の上、必要に応じて変更。

- *2政府等により政策・法令等の外部環境が十分に整備され、日本国内全体でNDC(国が決定する貢献)が達成される想定。

ENEOSグループの温室効果ガス排出量目標 (Scope1+2)

- *1基準年温室効果ガス排出量(2013年度):34百万トン。

- *2メタン排出量(2021年度):1,600トン。

- *32040年度目標値は政策・法令や技術進展等の外部環境が十分に整備され、大規模な事業化が可能となった場合を想定。

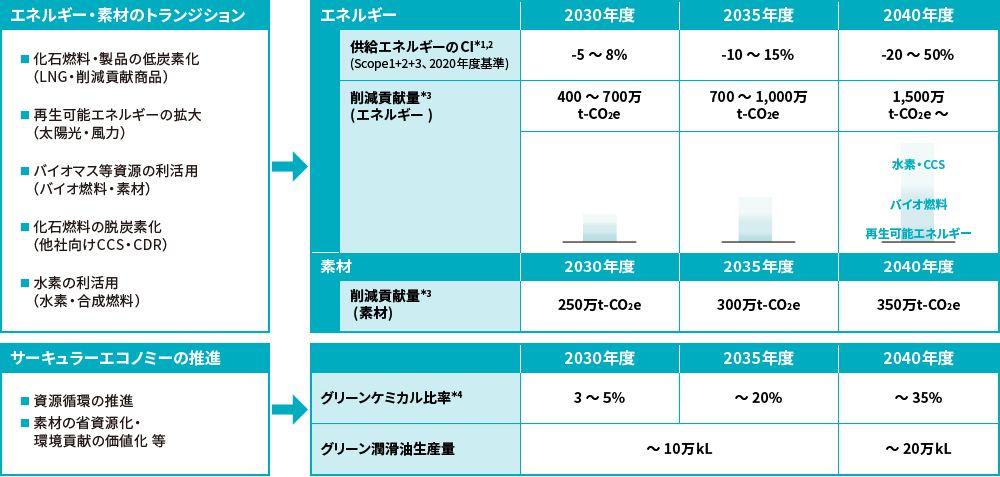

社会の温室効果ガス排出削減への貢献

ENEOSグループは、2050年度カーボンニュートラル実現に向けて、社会における温室効果ガス排出削減の要請に応えるため、トランジションに必要となるエネルギー・素材の供給をリードします。

社会の温室効果ガス排出削減に向けたロードマップ

- *1供給エネルギーのCI(エネルギー供給量(MJ)当たりのCO2排出量(g)の指標)については、今後SSBJ(サステナビリティ基準委員会)気候変動関連基準の適用を考慮のうえ、必要に応じて変更。

- *2CIに含まれる項目は、燃料油、カーボンニュートラル燃料(バイオ燃料・合成燃料)、水素、電力(LNG火力・再生可能エネルギー電力)、CCS(自社製造プロセスへの導入・エネルギー供給先への導入等)、カーボンオフセット等。

- *3削減貢献量は、GXリーグの指針に基づき経済産業省の分野別技術ロードマップに整合する排出削減施策を対象に推算。エネルギーはストックベース、素材はフローベース。

- *4ナフサクラッカー由来の製品生産量に対するグリーンケミカルの製品比率。

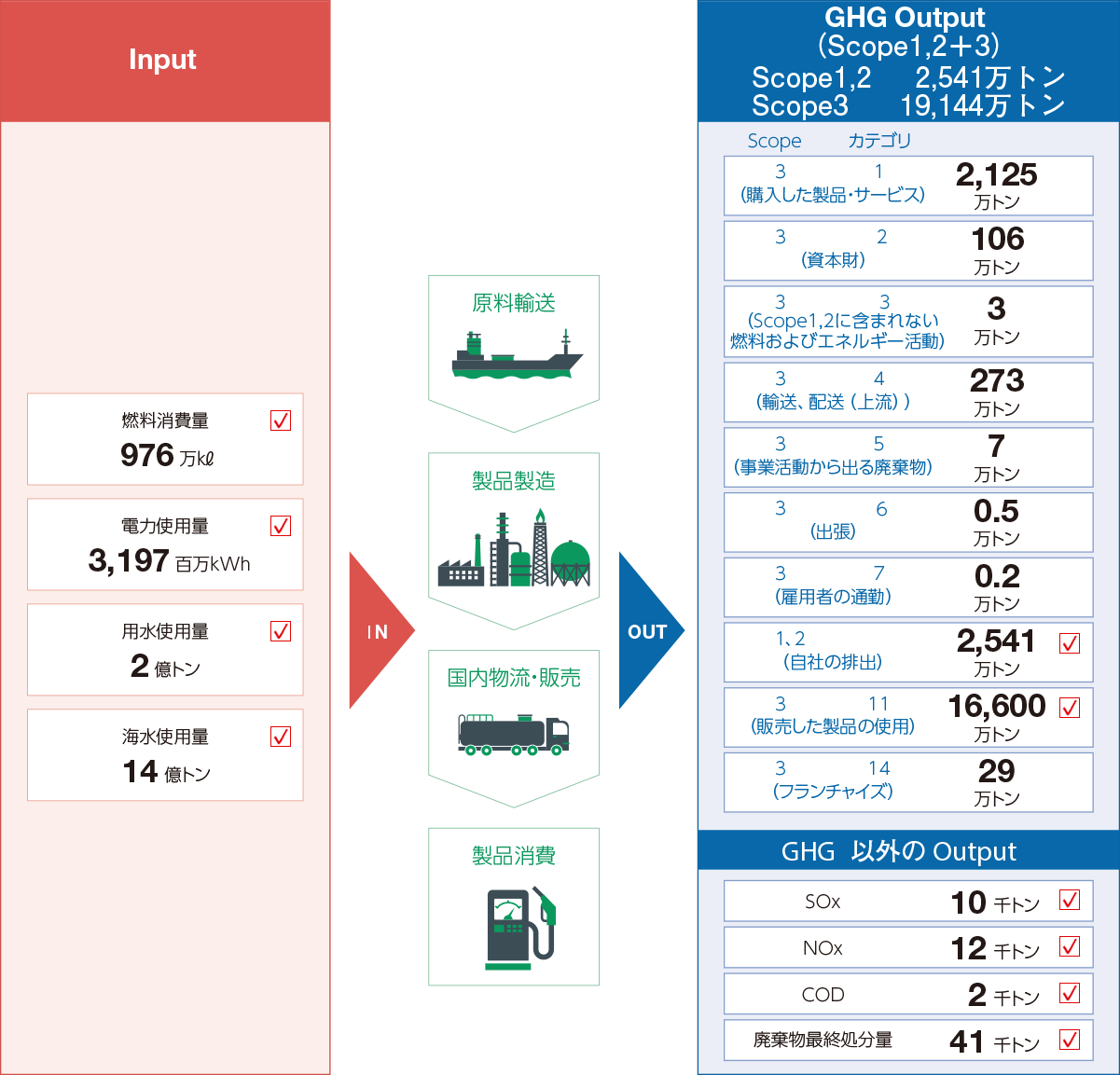

ENEOSグループの環境負荷全体像

- ※マークについては編集方針をご確認ください。

ENEOSグループのInput-Output (2024年度実績)

- ※燃料消費量、電力使用量およびGHG排出量は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づいて算出。燃料消費量およびGHG排出量については、売電・売熱分を加味して算出。電力使用におけるGHG排出量は、「事業者別排出係数」を用いて算出。

- ※Scope3は「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン ver.2.7」に基づき算出。ENEOSを対象。

- ※「カテゴリ11 販売した製品の使用」に伴うGHG排出量は、最新の石油製品販売量から算出。

- ※当社グループのGHG排出量(Scope1,2)算定は、GHGプロトコルにおけるコントロールアプローチを採用し、主要な対象組織をカバーしています。

主な取り組み

脱炭素社会に向けた渉外活動

パリ協定や1.5℃目標の実現は社会全体で取り組む必要があり、政府と政策が果たす役割が極めて大きいと考えます。そこで当社は、政府のイニシアティブ、経済団体・業界団体やその活動へ積極的に参加し、政策提言の策定等にも関与・貢献しています。

特に、当社と関係性が強く、気候変動政策に大きな影響力を持つのは、政府の中でも経済産業省・環境省、日本経済団体連合会(経団連)および石油連盟(石連)です。当社は今後も、これら機関・団体等との連携や働きかけを通じて、政策・技術革新・社会の方向性やお客様のニーズが最大限揃うよう努力し、2050年カーボンニュートラルを目指します。

渉外活動の取り組みと活動・成果

| 政府 | スタンス | 2050年までに脱炭素社会を実現し、温室効果ガスの排出を実質ゼロにする | |

| 当社の取り組み |

|

||

| 当社の活動・成果 | [経済産業省] |

|

|

| [環境省] |

|

||

| 経団連 | スタンス | 「2050年カーボンニュートラル」の実現に向けて、最大限の取り組みを行っていく | |

| 当社の取り組み |

|

||

| 当社の活動・成果 |

|

||

| 石連 | スタンス | 2050年に事業活動に伴うCO2排出(Scope1+2)の実質ゼロ(CN)を目指すとともに、製品に伴うCO2排出(Scope3)の実質ゼロ(CN)にもチャレンジすることにより、社会全体のカーボンニュートラルの実現に貢献する | |

| 当社の取り組み |

|

||

| 当社の活動・成果 |

|

||

- *経済産業省の基本構想に基づく枠組み。2050年カーボンニュートラル実現と社会変革を見据えて、GXヘの挑戦を行い、現在および未来社会における持続的な成長実現を目指す企業が官・学とともに協働する場。

環境教育

環境意識のさらなる向上を目的に、環境に関する基本方針や環境法規制の周知徹底のほか、環境に関する基礎知識の習得に向けて全従業員を対象に、環境情報誌の配信、eラーニングおよび階層別研修・訓練等を定期的に行っています。

環境監査

ISO14001認証を取得したすべての事業拠点において、EMS活動の有効性・適合性を自ら確認、評価するために規格の要求事項に基づき定期的に内部監査を行うとともに、認証継続のため、第三者認証機関の審査を年1回受審しています。

環境事故の防止

2024年度も前年度同様、製造拠点において重大な環境事故の発生はありませんでした。